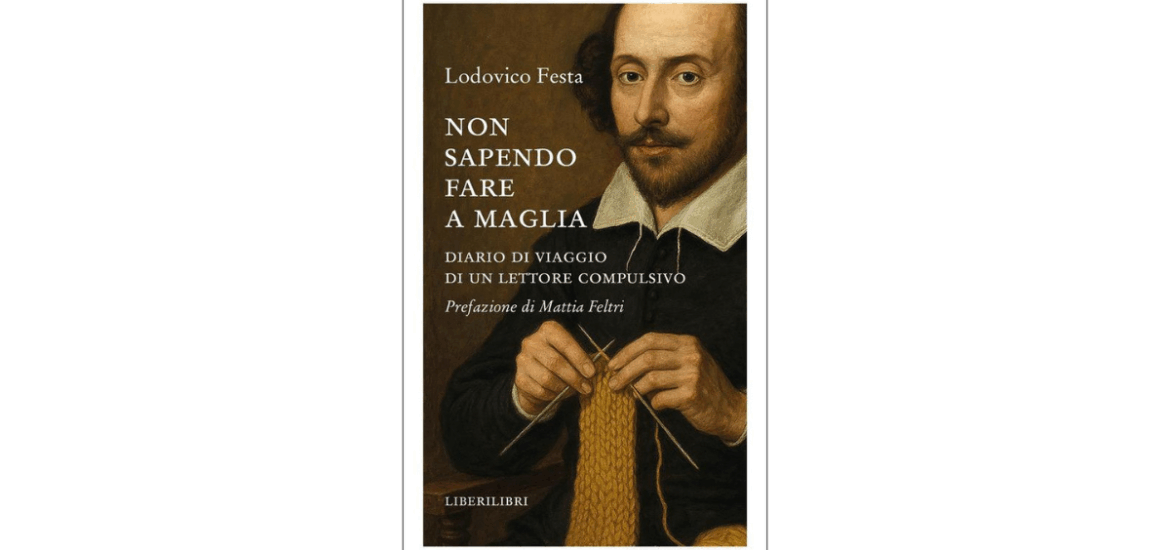

“Non sapendo fare a maglia” di Lodovico Festa, che dal 19 novembre è in libreria e verrà presentato a Roma lunedì 24 novembre in via Borgognona 47 alle 18,30 con Maria Teresa Meli, Giuliano Ferrara e Mattia Feltri, è un libro composto da 555 citazioni commentate dall’autore, tra queste – alla voce Monopolio – si cita e si ricorda un passo di Antonio Pilati in “La guerra dei trent’anni” che scrisse con Franco Debenedetti. Su questo “passo” discute con l’autore del libro Riccardo Pugnalin, manager e saggista

Lodovico Festa: Come hai potuto leggere, questo un po’ stravagante libretto consiste in una frammentaria raccolta di frasi da saggi, da romanzi, da giornali e scenografie, versi, aforismi, conditi da ricordi e riflessioni largamente autobiografici. Quindi è evidente che un posto importante non possono non averlo i vecchi amici, con cui in una vita, ormai lunga, ho dialogato, quando non anche lavorato insieme. Tra questi vecchi amici un posto lo ha chi era diventato, dopo la fondazione del Foglio e per più di venti anni, una persona con cui chiacchieravo almeno una volta alla settimana, Antonio Pilati, tuo vicino di casa a Roma che anche tu hai apprezzato come colto, divertente, profondo interlocutore da passeggiate. Ad Antonio dedico una delle voci di questa sorta di dizionario della mia memoria, quella sul Monopolio, partendo dal libro Trent’anni di guerra che il nostro amico ha scritto sulla tv privata con Franco Debenedetti. Sono argomenti che ho approfondito sul Foglio quando Pilati teneva una magica rubrica settimanale dal titolo “Media e mercati” dove spiegava alla perfezione che cosa stava succedendo nel nuovo mondo digitale televisivo e informatico. Credo che tu ben più di me abbia potuto apprezzare la sua competenza in questo campo.

Riccardo Pugnalin: Le passeggiate romane che hanno unito due milanesi a Roma avevano sempre come sfondo uno sguardo critico verso i “monopoli”: culturali ancora prima che industriali. Era allora una critica culturale tipicamente “meneghina”, che apparteneva alla difesa della libertà di impresa privata, rispetto alla dominanza di quella statale. Tutto ciò quando ancora la prima mostrava vitalità, genialità e capacità di confronto con i competitor internazionali.

Oggi anche la “cifra ambrosiana” mostra seri limiti, a parte eccezioni, arresa alla semplice “accoglienza” passiva di modelli finanziari internazionali e non più capace di proposte di campioni industriali all’altezza. Si è aperta così la strada per lo sbarco a Milano dei campioni pubblici o “a spinta pubblica” di origine romano-centrica. Un cambio di passo storico di fronte al quale oggi, forse, durante una di quelle passeggiate, con Pilati commenteremmo – alla Nanni Moretti: “Ce li meritiamo!”… quando l’attore urlava così di Alberto Sordi, “meritato” dagli italiani!

Le nostre passeggiate romane sarebbero state intriganti sul tema della perdita della vocazione all’innovazione di Milano, oggi racchiusa sempre più in una dimensione di “città che sale” ma solo per i ricchi, dalle evidenti sembianze del non-luogo, del luogo indistinto e internazionalmente omologato e dall’atmosfera più “emiratina” che italiana e infine addirittura meta “fiscale” di ricchi internazionali, dove la “rendita” aristocratica diventa perno dello sviluppo e dove le intelligenze giovanili reggono difficilmente alla difficile e costosa accoglienza.

Tornando al ricordo di Pilati nel tuo nuovo libro Non sapendo fare a maglia sul tema e sulla citazione sui “monopoli”, Antonio aveva vissuto in prima persona come attore “la guerra televisiva dei Trent’anni”. E si era già apprestato a vivere con grande attenzione da analista dei nuovi fenomeni tecnologici. Il confronto su scala mondiale fra élite-democrazie in declino e nuovi media era già alla sua attenzione. I nuovi “monopoli” culturali erano la fotografia dell’arroganza dei privilegiati del mondo che per di più non si nega il gusto di fare la morale a chi è disperato, beandosi con la diffusione su scala planetaria dell’ideologia della perfezione morale (aiuti umanitari, diritti per tutti, dagli animali ai poligami, sino al primato della legge sulla ragion di Stato). Tutto questo nel mezzo di un balzo tecnologico esponenziale e convergente in un sistema sempre più globale e connesso (di fronte al quale la battaglia dei Trent’anni della tv italiana ci avrebbe fatto sorridere…). Pilati aveva già individuato i nuovi monopoli nel nuovo potere digitale. Bene hai fatto a citare Antonio alla voce “monopolio”, suo perfetto antagonista di vita.

L.F.: I nuovi potenti strumenti tecnologici però non annullano la politica. La questione dell’autonomia della politica tu e Antonio l’avete posta rispetto anche ai miti pur necessari nell’esercizio del potere statuale, nel vostro pregevole saggetto scritto a quattro mani le “Mitologie italiane”. E su questo tema la mia riflessione è un po’ più articolata che su quella della nuova economia digitale che tratto più da allievo che da professore. Forse un po’ presuntuosamente ho trovato nel vostro scritto prima citato anche qualche minima traccia delle conversazioni che avevo con Antonio; perché è fallito Giovanni Giolitti? Perché dopo il 1945 l’Italia tutto sommato riesce a darsi un ceto politico realistico? Perché l’Italia regge alla disgregazione degli anni Settanta ma non a quella del dopo 1992? E in alcune voci di “Non sapendo fare a maglia” riprendo alcune questioni citate che in parte s’intrecciano con la vostra originale analisi della funzione necessaria ma talvolta perversa delle mitologie. Ritrovi tracce del vostro scritto nel mio libro?

R.P.: Sì, certo, trovo molte tracce e analogie fra i due lavori che, seppur nella loro diversità, corrono su binari paralleli. In varie citazioni nel tuo libro il filo rosso del primato della funzione della politica emerge chiaramente: bandiera, bordello, capo, conformismo, contestare, Europa, mercato, produrre, regni, riformismo… sono molte citazioni che, come punticini legati, portano alla sintesi estrema del primato della politica su ogni funzione sociale, economica, tecnica, e dove – per dirla alla Carl Schmitt – sempre la “categoria della politica” domina su ogni altra. Nel tuo libro le citazioni – oltre ad essere una chiara autoeterografia della tua vita – sono come quel Gioco delle perle di vetro di H. Hesse: un’attività intellettuale che permette connessioni tra discipline diverse, come una formula chimica o matematica, o come le connessioni fra politica, economia e tecnica per giungere alla sintesi “politica” essenziale. È un gioco analogo fra il nostro Mitologie italiane e il tuo Diario di viaggio di un lettore compulsivo.

Per altro trovo degli ulteriori paralleli fra il tuo libro e il nostro nelle tue citazioni come “industriale”, oppure “ferrovie”, oppure “Milano”… Sono le citazioni che riportano ai concetti di laboriosità, ceti produttivi, sistemi industriali, sviluppo e produzione che appartengono a un certo modo di pensare, a certe esperienze culturali e lavorative… alla centralità della crescita rispetto a quella della rendita.

Per finire di risponderti, in Giolitti prevale il “primato della gestione” e per mantenerlo si lancia con durezza nella conquista coloniale, aizza i “radiosi” bollori ma non accompagnati dalla necessaria preparazione, provocando così lacerazioni e sacrifici che prenderanno in ostaggio la politica che dividerà definitivamente la società italiana. Mentre De Gasperi, scevro da sovrastrutture mitologiche, libera ogni energia vitale nella ricostruzione post-bellica e rivitalizza le migliori aspirazioni degli italiani.