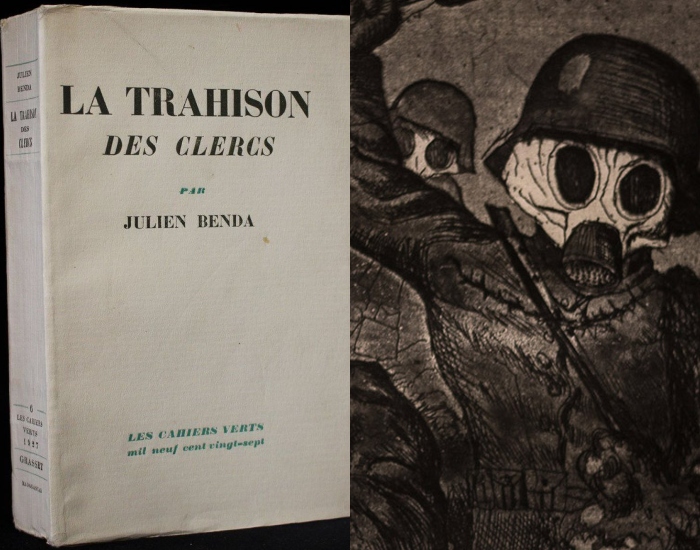

Sono trascorsi novantacinque anni dalla pubblicazione del pamphlet di Julien Benda “La trahison des clercs” (“Il tradimento dei chierici”, tradotto in Italia solo nel 1976), in cui il filosofo francese denunciava l’asservimento dell’intellettuale agli interessi dei ceti dominanti – o, meglio, delle loro rappresentanze politiche. Benda difendeva la sua funzione di custode dei valori di verità e giustizia, alieno da ogni coinvolgimento di parte che potesse distrarlo dai suoi compiti di educazione razionale. A tal proposito, ricorda i grandi nomi del passato che erano rimasti estranei alle passioni politiche, diversamente da coloro (Theodor Mommsen, Maurice Barrès, Charles Maurras, Gabriele D’Annunzio, Rudyard Kipling) che le avevano invece impugnate con la “sete del risultato immediato”.

È in particolare la passione patriottica quella con cui Benda polemizza più aspramente, e ne attribuisce la primogenitura agli intellettuali tedeschi a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Una “umiliazione dell’universale” sull’altare degli interessi di classe, di cui sono responsabili in buona misura le “Réflexions sur la violence” di Georges Sorel (1906), un insegnamento all’odio che ritrova parallelamente nel fascismo italiano e nel bolscevismo russo. Solo in alcune circostanze, qui il riferimento all’affaire Dreyfus è esplicito, agli intellettuali è permesso di entrare nell’arena politica senza venire meno alla loro funzione. In generale, però, il modo corretto di agire per il “chierico” (qui l’intellettuale laico) nel mondo moderno è quello di protestare verbalmente e di bere la cicuta quando lo Stato lo ordina. Ogni altra azione è tradimento.

Queste tesi diventano il bersaglio polemico di un giovane romanziere comunista che, nel 1931, pubblica un testo che lo renderà famoso, “Aden Arabie”, cui segue l’anno successivo “Les chiens de garde”, la sua risposta a “La Trahison des clercs”. Quella di Nizan è in qualche modo la prima coerente formulazione di una teoria dell’impegno degli intellettuali. Per il ventisettenne scrittore di Tours, rifarsi agli eterni valori di verità e giustizia senza parlare di colonialismo, guerra, industrializzazione, disoccupazione, amore, morte e politica, cioè di tutti i problemi che assillano la maggioranza degli abitanti del pianeta, era solo un tentativo di oscurare le miserie della realtà contemporanea. Occorreva schierarsi: con gli oppressi o contro. Rovesciando il discorso di Benda, per lui i “cani da guardia” sono gli intellettuali che si rifiutano di sporcarsi le mani e difendono i privilegi e la ricchezza della borghesia.

Attorno alla metà degli anni Trenta il tema dell’impegno degli intellettuali è al centro di una serie di appuntamenti di rilievo internazionale. Nel settembre 1934 si svolge il primo congresso degli scrittori sovietici, cui partecipano -tra gli altri- i francesi André Malraux e Louis Aragon insieme allo stesso Nizan, lo spagnolo Rafael Alberti, l’americano Mike Gould, anche se le relazioni principali vengono tenute da due dei massimi dirigenti del Pcus, Nikolaj Bucharin e Andrej Zdanov, uno sulla via di un drammatico tramonto e l’altro in inarrestabile ascesa.

È però il congresso che si apre a Parigi il 21 giugno 1935, dedicato alla “difesa della cultura” di fronte all’avanzata del nazifascismo in Europa, a divenire il simbolo stesso di quell’engagement che sarà il mantra di Jean Paul Sartre. Mancano i simpatizzanti del trockismo e personalità di orientamento conservatore, come François Mauriac e Henry de Montherlant. L’insieme dei presenti, tuttavia, costituisce un’assemblea di prestigio. È André Gide, convertitosi da poco al comunismo e destinato ad abbandonarlo clamorosamente qualche anno dopo, a inaugurare le assise.

Benda, che diventerà più tardi un intransigente difensore della fase più tragica dello stalinismo, contrappone come inconciliabile il comunismo alla civiltà occidentale. Nizan lo contesta duramente. Solo Robert Musil chiede di potersi “sottrarre alle pretese” della politica, invitando i colleghi a imparare la “nobile arte femminile del non concedersi”. Il drammaturgo austriaco, autore di una delle pietre miliari della letteratura, “L’uomo senza qualità”, invita inoltre alla libertà, intendendo con essa un’idea psicologica, l’audacia, l’irrequitezza dello spirito, il piacere della ricerca, la schiettezza e il senso di responsabilità, perché “nessuna cultura può fondarsi su un rapporto obliquo con la verità”.

La questione della verità viene ripresa con coraggio leonino (in quel contesto) da Gaetano Salvemini, allora professore a Harvard. È lui a sollevare il “caso Serge”, creando nella platea un forte imbarazzo. Al termine del suo intervento, suscitando scandalo e riprovazione, l’illustre antifascista italiano afferma: “Non mi sentirei in diritto di protestare contro la Gestapo e l’Ovra fascista se mi sforzassi di dimenticare che esiste una polizia politica sovietica. In Germania vi sono campi di concentramento, in Italia vi sono isole adibite a luoghi di pena, e nella Russia sovietica vi è la Siberia […] -è in Russia che Victor Serge [seguace di Lev Trockij, accusato di attività antisovietiche] è prigioniero […] -si può capire la necessità dell’attuale stato totalitario russo a condizione che ci si auguri la sua evoluzione verso forme più libere, ma bisogna dirlo e non si può celebrarlo come l’ideale della libertà umana”.

Per il milieu culturale di sinistra abbacinato dal “sol dell’avvenire” il mito dell’Urss sembrava un buon escamotage per preservare la propria fede rivoluzionaria, anche a costo di occultare la realtà: quella di una grandiosa utopia di emancipazione del lavoro che si stava tramutando nel suo più asfissiante e burocratico apparato coercitivo. L’intellettualità che aveva fatto proprio il vocabolario del marxismo-leninismo ebbe un nuovo periodo di gloria tra la fine del Secondo conflitto mondiale e il crollo dell’impero sovietico, ossia durante le imponenti mobilitazioni per il disarmo nucleare e contro l’invasione del Vietnam. Dopo, la fiducia nell’inarrestabile marcia del progresso ha ceduto il passo alla paura di una inevitabile catastrofe ambientale, letta come il frutto perverso di una globalizzazione sregolata.

Ma veniamo all’oggi e a noi. Come ha scritto Francesco Cundari in un sapido articolo (Linkiesta, 7 marzo), dopo tanti anni passati a celebrare retoricamente l’antifascismo, sembra che nell’intellettualità della sinistra più o meno radicale se ne sia del tutto smarrito il senso. Cosa dire, infatti, della filosofa Donatella Di Cesare che che in un talk show televisivo ha avuto il coraggio di spiegare a una ragazza ucraina in lacrime che “non si conquista la libertà attraverso la guerra”, perché “la pace viene prima”; e che, alla sua sconsolata obiezione “lo dica al signor Putin”, ha replicato senza scomporsi che “la pace vuol dire anche interrogarsi sulle ragioni dell’altro”, e che “la demonizzazione di Putin non serve a nessuno”. Per non parlare delle lezioni di realpolitik impartite da illustri intellettuali progressisti, sempre dal piccolo schermo, ai giornalisti ucraini in collegamento sotto le bombe.

Per non parlare, ancora, di quegli esponenti della sinistra del Pd (peraltro anch’essi intellettuali di rango) che sabato scorso hanno partecipato alla manifestazione per la pace di Cgil e Uil (ma non della Cisl, che non condivideva le sue parole d’ordine). Dirigenti che, come ha sottolineato Cundari, pur rivendicando la scelta di inviare armi a Kiev, hanno deciso di sfilare in una manifestazione che contestava esattamente tale scelta. Per non parlare, infine, degli slalom di Pier Luigi Bersani che, pur avendo votato anche lui con la maggioranza sugli aiuti a Zelensky, ha affermato che non gli piace “questa Unione europea solo con l’elmetto”, arrivando perfino a riscoprire Metternich, perché “dopo aver sconfitto Napoleone pretese che anche la Francia sedesse al tavolo del congresso di Vienna, per decidere insieme i nuovi equilibri”, mentre “dopo l’89 non è andata così” (intervista a Repubblica, 3 marzo).

Si potrebbe osservare che “al congresso di Vienna, per la Francia, non sedevano i rappresentanti di Napoleone, ma quelli dei Borbone. E che Putin sarebbe certo lietissimo di seguire la lezione di Metternich, Talleyrand o Bersani che dir si voglia, sedendosi al tavolo delle trattative con Yanukovich. Che dire? Dalla rivoluzione alla restaurazione, dal campo largo alla santa alleanza, grande è la confusione sotto il cielo della sinistra. E speriamo che in nome della ‘lezione di Metternich’ e del principio di legittimità domani non tocchi riprenderci pure i Savoia” [Cundari].