Quella in corso tra Stati Uniti e Cina non è solo una guerra commerciale. È, per usare le parole di Carlo Pelanda, analista e professore di geopolitica economica, la riedizione dello scontro tra Roma e Cartagine. Un duello in cui la superpotenza egemone ha deciso di regolare una volta per tutte i conti con un rivale che, con l’arma impropria di un’economia drogata dal ruolo preponderante dello Stato e da una folta serie di comportamenti scorretti, si è messo in testa di spodestarla.

Agli occhi di Pelanda, la crisi in cui si sono avvitati Stati Uniti e Cina a colpi di dazi e controdazi è solo una delle manifestazioni di un confronto geopolitico a tutto campo la cui posta in gioco è, spiega il professore, “il dominio di tutti gli standard – economici, tecnici, giuridici – nel sistema mondiale”.

Ma è anche, aggiunge Pelanda, la tardiva reazione dell’impero americano alla “Pearl Harbor strisciante” provocata da un Paese che per un quarto di secolo ha, per dirla con l’espressione usata da Donald Trump nella campagna elettorale del 2016, “stuprato” l’economia e i lavoratori degli States.

Se il negoziato commerciale è deragliato, osserva Pelanda, lo si deve soprattutto alla riluttanza della Cina a rinunciare, come pretende l’amministrazione Trump, a quei comportamenti economici illeciti – dal trasferimento forzato di tecnologia all’export in dumping – che tanta parte hanno avuto nel farle ottenere, senza meritarlo davvero, il suo attuale status di n. 2.

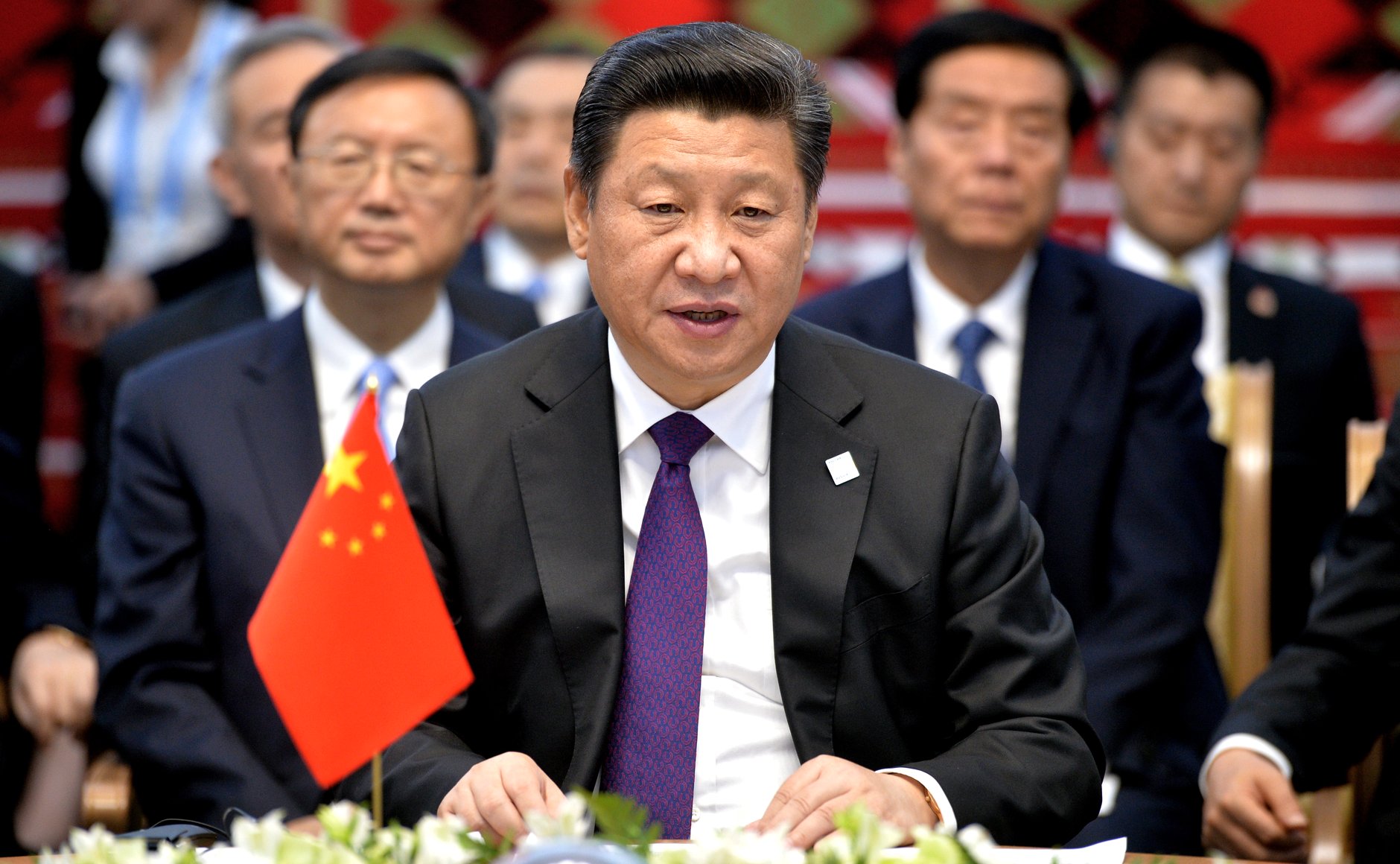

La Cina a questo punto secondo Pelanda si trova di fronte ad un dilemma: mantenere lo status quo, subendo però la controffensiva di un’America decisasi a contenere la sua ascesa; o arrendersi, con il rischio, per il presidente cinese Xi Jinping, di subire una rivolta interna.

Allora, professore: i colloqui commerciali tra Usa e Cina stavano procedendo regolarmente e sembrava che un accordo fosse dietro l’angolo. Poi però Trump improvvisamente è ricorso alla “opzione nucleare”, alzando ed estendendo i dazi. La risposta della Cina è arrivata lunedì sotto la forma di nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di merci Usa. Come si è arrivati a questo? Raggiungere un accordo si è rivelato impossibile?

Sappiamo, sulla base di quello che è filtrato dal tavolo negoziale, che c’erano sei capitoli. Su quelli più commerciali, ad esempio sull’apertura reciproca ai flussi commerciali senza dazi, i cinesi hanno puntato molto sulle esportazioni americane, soprattutto quelle agricole. Ma sui capitoli più politici, la Cina ha continuato a rinviare. D’altra parte, le si chiedeva di cambiare il proprio modello politico, rinunciando ad esempio al supporto dello Stato all’export in dumping. E poi c’erano alcuni elementi di rinuncia, come sulla questione del trasferimento tecnologico. Questa parte i cinesi hanno tentato di posporla. Perché per loro è semplicemente inaccettabile. Se d’altra parte Xi Jinping avesse accettato, sarebbe stato defenestrato dai suoi, che certamente non lo amano, in particolare i militari, a cui ha fatto la guerra togliendo loro tutti i privilegi. La cosa su cui bisognerebbe riflettere comunque è un’altra.

Ossia?

Dobbiamo chiederci perché gli Stati Uniti hanno inserito nel negoziato commerciale tanti elementi politici sapendo in anticipo che la Cina non li avrebbe mai accettati. È come se l’America avesse detto a Xi Jinping: se vuoi evitare una crisi economica interna, devi arrenderti. E se non lo fai, ti facciamo la guerra. Questo, non dimentichiamolo, è uno scontro Roma-Cartagine. Gli americani pensano che stanno vivendo una nuova Pearl Harbor, anche se lenta. A cui bisogna rispondere con una guerra. Non c’è solo un problema di riequilibrio commerciale. È uno scontro geopolitico. In termini di Grand Strategy, l’obiettivo degli Usa è ridurre l’area di influenza della Cina nel mondo, per affermare un’area di influenza più grande per l’impero americano. L’obiettivo ultimo è il dominio di tutti gli standard – economici, tecnici, giuridici – nel sistema mondiale. Per ottenere questo, la vera azione dissuasiva che stanno facendo gli americani non è tanto contro la Cina, quanto contro i suoi alleati, quelli del blocco eurasiatico in particolare. E qui gli analisti americani hanno individuato una vulnerabilità cinese, che posso spiegare con qualche esempio.

Prego.

Il Pakistan ha accettato per il suo debito una relazione con il FMI con cui fa capire che non vuole fare parte del blocco cinese. La Russia sta dando segnali sempre più chiari che il suo accordo con la Cina è solo di tipo tattico: non vuole cadere in un’eccessiva dipendenza dalla Cina. L’India negozia con la Cina, però capisce che può avere un ruolo globale semplicemente mettendosi in opposizione alla Cina. Solo l’Iran, per motivi di necessità contingente, è molto aperto ai cinesi. Cosa ci dice tutto questo sulla Grand Strategy degli Usa? Ci dice che l’America punta ad un soffocamento sia interno che esterno del potere cinese. Il che ci fa capire, di nuovo, che questo non è uno scontro commerciale, ma uno scontro geopolitico.

Steve Bannon – che non è più al governo, ma rappresenta ancora gli umori di certa parte della classe dirigente Usa – ha detto che questa “non è una guerra commerciale”, ma “una guerra economica” che la Cina “ha condotto contro di noi per 25 anni”.

Questo non è semplicemente il pensiero di Bannon. È il linguaggio ufficiale delle istituzioni americane. Queste sono le cose che si dicevano nell’Ufficio Scenari del Pentagono nel 1994 quando ci lavoravo anch’io. La burocrazia imperiale si è da tempo accorta del pericolo cinese, inteso come aggressività e come possibilità di diventare più forte dell’America nell’arco di un ventennio. Un problema con cui si sono misurate, in modo diverso, tutte le amministrazioni. L’amministrazione Clinton (1993-2001) in verità lasciò stare la Cina, non è chiaro se per via dell’ideologia globalista o perché ci fu una forte pressione da parte dei cinesi. Di fatto, però, ci fu una scollatura tra la burocrazia imperiale e il suo presidente.

E sotto la presidenza di George W. Bush (2001-2009)?

Bush aveva deciso di affrontare questo tema ma poi, dopo l’11 settembre, fu costretto a mettere come priorità la guerra al jihadismo. Mise a lato la questione cinese perché aveva bisogno del consenso della Cina (e della Russia) per far la guerra a Osama bin Laden. E Pechino ne approfittò per espandersi, dato che Bush aveva ridotto il presidio in varie aree tra cui l’Africa. Obama ebbe ancora un altro approccio.

Quale?

Nella prima fase della sua amministrazione, Obama cercò un compromesso con la Cina. Lo fece anche perché nel 2010 i cinesi aiutarono moltissimo l’America e l’Europa in difficoltà. tirando molto la domanda globale. Non dobbiamo dimenticare che, allora, i militari cinesi andavano nei campi a fucile puntato a costringere i contadini ad acquistare frigoriferi. Nacque così nel 2009 il G20, con l’idea americana però di fare un G2, cioè un contenitore per un accordo imperiale di spartizione tra Cina e America. Obama però aveva la convinzione che la Cina non sarebbe potuta diventare più forte dell’America. Obama si accorse che non era così solo nel suo secondo mandato.

Cosa fece quindi?

Ci fu un compromesso tra la burocrazia imperiale, che voleva ricostruire l’impero, e il presidente. Ne scaturì il Trattato nel Pacifico (TTP) per costruire un’area di libero scambio americo-centrica con cui bloccare la Cina. E lo stesso si fece con l’Europa, con il TTIP. Ciò implicò però un cedimento da parte degli Usa verso il multilateralismo. Cosa che poi Trump, che ascoltò le fazioni più dure della burocrazia imperiale, ha completamente ribaltato. Per Trump, la Cina è il nemico, né più e né meno della Germania nazista. E si comporta di conseguenza. Quindi, se vogliamo riepilogare la parabola di questo quarto di secolo, possiamo dire che gli Stati Uniti hanno deciso di reagire alla nuova Pearl Harbor strisciante provocata dalla Cina.

A Trump i dazi sembrano stare bene: dice che fanno incassare tanti dollari al Tesoro Usa. Però il suo consigliere economico Larry Kudlow ha dovuto ammettere che il prezzo dei dazi lo stanno pagando anche gli Usa. E “Politico” nota che quel che fa “l’uomo dei dazi” Trump è in contraddizione con le priorità dell’”Uomo Dow” Trump che si gioca la rielezione sui numeri di un’economia che potrebbe patire dalla guerra commerciale. Questa dunque è una guerra che Trump non può vincere?

In questo calcolo, gli Usa nutrono la convinzione che la Cina vada più nei guai di quanto possa andarci l’America. Trump è però il primo ad essere consapevole che c’è un problema. Il suo governo ha senz’altro preso un rischio, che è quello delle Borse. Tuttavia quel che è più importante è che le borse risalgano con forza nei sei mesi prima delle elezioni.

Questa è anche, come è stata definita, una guerra fredda tecnologica per la supremazia nelle tecnologie che definiscono la nostra epoca e soprattutto definiranno quella futura, come il 5G e l’AI. La Cina è davvero in grado di surclassare gli Usa nell’hi-tech?

Non esiste. Sulle tecnologie chiave che hanno un profilo militare l’America è avanti di vent’anni. E infatti la Cina non ha nessuna intenzione di avere un confronto militare con gli Usa. È vero che la Cina ha fatto molti passi in avanti negli ultimi anni, ad esempio coi missili ipersonici in grado di affondare una portaerei. Però, ripeto, sono vent’anni indietro. Il discorso è diverso su quelle tecnologie che vengono spinte dalla massa dei consumatori, dunque sul mercato civile. La Cina costruisce tecnologie di secondo livello, che danno potere industriale e finanziario. C’è quindi un mantenimento della supremazia tecnologica Usa sulle tecnologie riservate che hanno una rilevanza militare. Su tante altre tecnologie, dove l’elemento civile diventa poi anche militare, la Cina invece è molto competitiva. Ed è questo il motivo per cui gli Usa hanno deciso di bloccare la Cina.

Cosa dobbiamo attenderci a questo punto?

Trump, bisogna dirlo, ha creato un palcoscenico di estremo rispetto per la delegazione cinese. Questo perché non vuole fare perdere la faccia a Xi, sapendo quanto sia debole. Trump non vuole d’altronde la destabilizzazione della Cina. Non vuole che i militari facciano un colpo di Stato e scatenino poi in maniera irrazionale il loro potenziale militare. Quel che Trump vuole è che la Cina accetti di essere la potenza n. 2. Vuole cioè un accordo di spartizione in cui la Cina è una potenza regionale e l’America torna ad essere potenza globale. Ovviamente, quando si fanno questi giochi, può andare male. Ecco, la probabilità che vada male è aumentata. Però prevale ancora questo gioco di guerra in cui si vuole costringere l’avversario ad arrendersi senza arrivare alle estreme conseguenze. La Cina dunque deve arrendersi. Con il problema che se Xi si arrende in maniera troppo vistosa, crolla.

In questo scontro tra superpotenza n. 1 e n. 2, che fa l’Europa?

Anche l’Europa deve arrendersi nel negoziato commerciale che è in corso tra lei e gli Usa. Altrimenti l’America potrebbe pensare di spaccarla. L’amministrazione Trump sta mandando segnali molto forti su questo punto. I tedeschi sono impazziti quando il Segretario di Stato Mike Pompeo la settimana scorsa, mentre era in Europa, ha annullato un incontro con Angela Merkel per andare invece in Iraq. Ricordo poi che l’estate scorsa Juncker è andato ad inginocchiarsi davanti a Trump per dissuaderlo dall’introdurre dazi contro l’Europa.

A proposito di Europa, gli Usa hanno chiesto a tutti di allinearsi e bandire Huawei. Ma la risposta è stata negativa, e adesso anche la Gran Bretagna è in procinto di affidare a Huawei la realizzazione di almeno parte dell’infrastruttura 5G. C’è il rischio, segnalato in queste pagine dal generale Jean, di ritorsioni Usa, sotto la forma magari di un bando alla trasmissione di informazioni classificate?

Questo gli americani lo stanno già facendo. La dissuasione è in atto, anche se non riguarda gli aspetti della minaccia terroristica.