Agli USA servono capitali esteri: hanno un insostenibile deficit commerciale crescente, una posizione finanziaria netta verso l’estero che si ingigantisce ogni anno che passa, un bilancio federale appesantito dal deficit derivante dai tagli alle tasse con il rapporto debito/PIL arrivato al 100%. Fosse stato un altro Paese, senza il privilegio del dollaro che rappresenta ancora la principale valuta di riserva, utilizzato per la gran parte delle transazioni, avrebbero già dovuto dichiarare default.

Siamo ritornati agli anni Ottanta quando torreggiavano imponenti i “twin deficit”, i deficit gemelli, quello commerciale e quello federale.

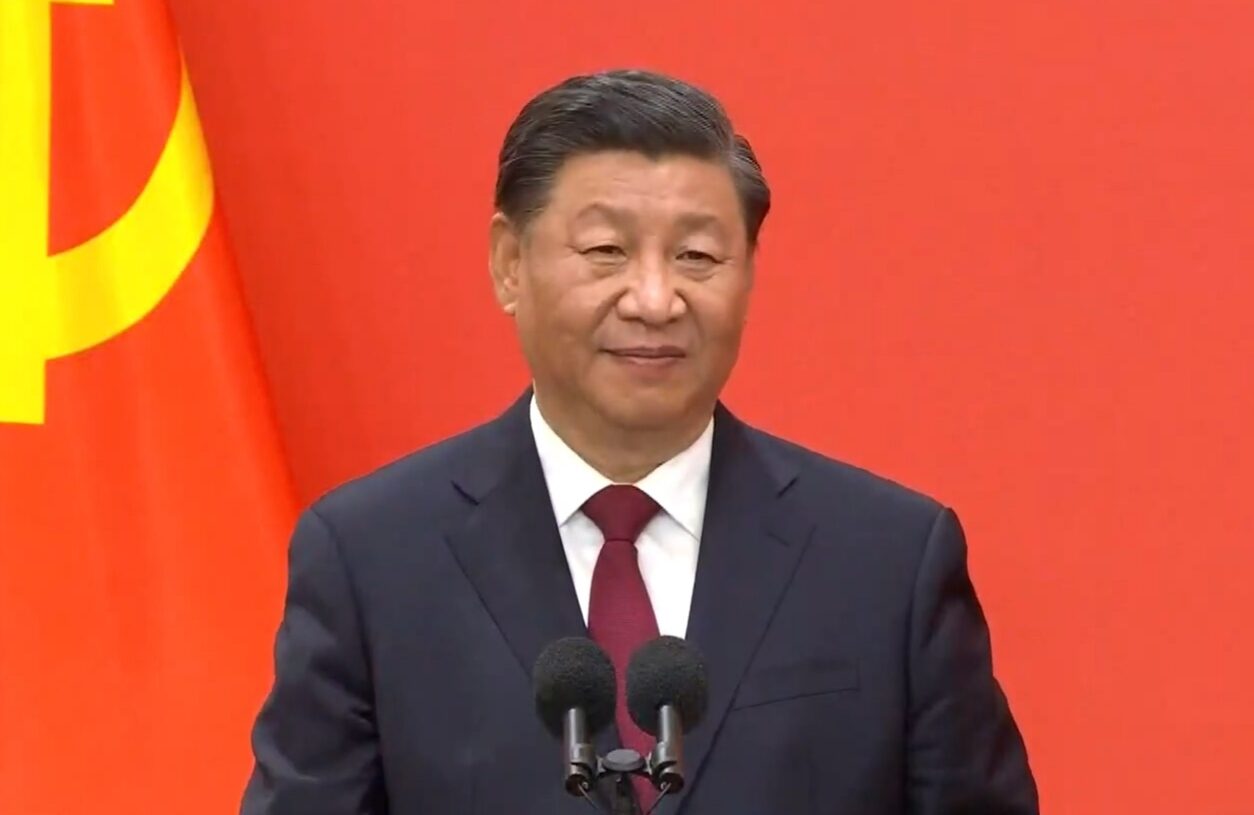

Occorre riportare i capitali in America, con qualsiasi mezzo. I dati degli investimenti esteri in titoli del Tesoro statunitense sono impietosi: la Cina non investe più come una volta, essendo passata tra maggio 2017 e quello scorso da 1.102 a 1.183 miliardi di dollari, il Giappone è sceso da 1.111 miliardi a 1.048, la Russia ha venduto tutte le detenzioni per paura che venissero congelate da nuove sanzioni. In un anno, il totale degli investimenti esteri è passato da 3.605 miliardi a 3.644 miliardi. Nessuno sta comprando i titoli di Stato americani, mentre addirittura la Fed li vende per drenare liquidità.

Ecco perché la guerra commerciale è diventata un imperativo categorico: se il dollaro tendesse a svalutarsi, gli investitori lo lascerebbero. Deve rivalutarsi, ma la sua maggiore forza non si deve tradurre in maggiore import.

L’esigenza di riequilibrare i conti esteri americani era chiara da oltre un decennio, isolando i due avversari storici, Russia e Cina.

Già nel corso del secondo mandato del Presidente americano Barack Obama, la negoziazione deI TPP sul versante del Pacifico ed il TTIP sul quello dell’Atlantico avevano delineato la creazione di un doppio gancio volto ad isolare politicamente, commercialmente e finanziariamente la Russia da una parte e la Cina dall’altra. La loro reazione fu assai decisa, basata sul consolidamento dei rapporti fra i Paesi BRICS, che mettono insieme economie fortemente complementari tra di loro ed aree di crescita assai più dinamiche rispetto a quelle occidentali.

Il crollo del prezzo del petrolio, che in questi anni ha penalizzato fortemente l’Arabia Saudita ed i produttori americani di shale-gas, serviva comunque ad indebolire l’export energetico della Russia, che si era garantita il raddoppio del North Stream in alternativa alla realizzazione del South Stream che era stata fortemente osteggiata dagli USA.

La eliminazione delle sanzioni imposte all’Iran contribuiva a far abbassare ulteriormente il prezzo del petrolio, ma intimoriva Israele per la minaccia alla sua sicurezza.

Per la nuova Amministrazione Trump, anche i due nuovi accordi di liberalizzazione, TPP e TTIP, sarebbero stati solo un cavallo di Troia, come era accaduto per il NAFTA e l’ingresso mal negoziato della Cina nel WTO. La saldatura geopolitica tra Cina e Russia, la estensione del gruppo dei alla Turchia ed alla Argentina ( & Beyond), la prospettiva della nuova Via della Seta ed il Programma Made in China 2025, volto ad eliminare la sua dipendenza dalle tecnologie occidentali di punta, sono stati fattori dirompenti: gli USA si sono convinti a muovere all’attacco, prima che il blocco avversario giungesse ad un irreversibile consolidamento.

Il nuovo ordine americano non si realizza più con la forza delle armi e neppure con le guerre per procura o le destabilizzazioni dei governi, ma usando direttamente gli strumenti del soft power economico e finanziario: non ci sono più i B-52 che bombardarono il Vietnam del Nord, né i missili Pershing e Cruise in Europa per bilanciare gli SS-20 sovietici; non si procede alle invasioni del Kuwait e dell’Iraq, con la prima e la seconda Guerra del Golfo, né si vanno a snidare i terroristi Talebani nascosti nei santuari dell’Afganistan.

Non si sostiene neppure la dissoluzione dei regimi autocratici, che pure provoca guerre civili interminabili tra gruppi etnici, minoranze religiose e tribù, come accadde con la destabilizzazione della Iugoslavia, propiziata fra il 1987 ed il 1989 da Bill Clinton, e poi esattamente venti anni più tardi dalla sua consorte, Hillary Clinton, divenuta Segretario di Stato del Presidente Barack Obama, che promosse con ogni mezzo le primavere arabe.

Si arrivò così alla destituzione di Ben Alì in Tunisia e di Hosni Mubarak in Egitto, alla morte violenta di Muammar Gheddafi in Libia ed alla sollevazione contro il Presidente siriano Assad con una guerra civile che dura da sette anni. Nel frattempo, la rivolta in Ucraina ha spodestato il Presidente filorusso Viktor Janukovych, suscitando la rivolta delle aree russofone fino alla annessione della Crimea da parte della Russia: fu un illecito internazionale, immediatamente sanzionato.

Stavolta, la guerra per il dominio americano procede per via economica e finanziaria, di cui i dazi alle importazioni cinesi rappresentano solo un esempio. Ci sono, poi: la nuova ondata di sanzioni economiche irrogate alla Russia per via dell’uso di gas venefici a Skrypal, che ha portato ad un ulteriore scivolamento del rublo; il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano, che ha avuto come immediata conseguenza l’aumento del prezzo del petrolio arrivato ad 80 dollari al barile, con gran sollievo sia per le compagnie petrolifere occidentali che si erano impegnate con migliaia di miliardi di investimenti, che per l’Arabia Saudita alle prese da anni con una inedita crisi finanziaria, e soprattutto per gli estrattori di shale gas negli USA, visto che il loro break-even si raggiunge solo quando il prezzo del petrolio supera i 60 dollari. Le sanzioni commerciali poste alla Russia sono più che sufficienti per impedirle di beneficiare di questo aumento.

Non basta: c’è stato il diniego posto dal Segretario di Stato Mike Pompeo agli aiuti del FMI a favore del Pakistan per l’importo di 20 miliardi di dollari, che non dovranno in nessun caso essere erogati per saldare il debito di 22 miliardi che è stato contratto dal Pakistan con la Cina; ci sono la rivoluzione colorata pro-USA in Armenia e le tensioni nelle Filippine per contrastare l’approccio del Presidente Rodrigo Duterte giudicato troppo soft nei confronti della Cina. Anche in Malesia, ci sono disordini.

Ma soprattutto, è stata innescata la crisi turca: le aree di confine fra i due blocchi sono quelle più critiche. Così, il raddoppio dei dazi americani sulle importazioni di alluminio e acciaio dalla Turchia, portati rispettivamente al 20% ed al 50% per bilanciare l’abnorme svalutazione della valuta di Ankara, fa detonare una crisi che si ripercuote immediatamente sulle borse europee e sulle banche esposte su quel mercato. Tutte tessere di un unico mosaico.

Il numero dei focolai di crisi deve essere talmente elevato da rendere impossibili risposte razionali: ognuna è infatti potenzialmente incompatibile con l’altra. Le variabili e le loro interconnessioni si moltiplicano a dismisura. Un nuovo ordine oltre il caos, per mezzo del caos.

Il risk appetite degli investitori, con una crisi che deflagra dopo l’altra, svanisce. Meglio investire nel biglietto verde che correre rischi sempre più probabili.

(estratto di un articolo pubblicato su Teleborsa)