Il governo è orientato a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre per poter essere in grado di adottare quei provvedimenti che si renderanno necessari per contrastare una forte ripresa del contagio.

Come era prevedibile, questa decisione sta sollevando le proteste delle opposizioni, sia pure – ci auguriamo – in termini meno sguaiati del dibattito dell’agosto scorso. Il duo Fasano che capeggia l’opposizione dura e pura, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, arrivò a sostenere nel Parlamento della Repubblica che il virus era sparito, ma che il governo continuava ad importarlo, attraverso gli sbarchi di immigrati, allo scopo di tenere il Paese in soggezione e di restare attaccato alle poltrone.

Si vede che l’opinione pubblica ha la memoria corta: altrimenti non avrebbe dimenticato la filippica di un’esagitata Meloni alla Camera, né l’intervento di Salvini al presunto funerale del Covid-19, promosso da Vittorio Sgarbi. Queste considerazioni, tuttavia, non assolvono il presidente del Consiglio per l’uso e l’abuso dei Dpcm, uno strumento normativo sottratto ad ogni controllo sia del potere legislativo che del Capo dello Stato.

Premesso dunque che il problema della legittimità delle fonti esiste e non può essere dribblato, occorrerà pure far tesoro, nel bene come nel male, dell’esperienza compiuta nella gestione della prima (grande) emergenza, all’inizio dell’anno. Ci sono, innanzi tutto, alcuni aspetti essenziali da chiarire.

In primo luogo bisogna abolire lo slogan “andrà tutto bene” che ha fatto da sfondo ad una convinzione – largamente diffusa dai media – che il lockdown servisse per un tempo limitato a superare il contagio. In realtà ben presto si è capito che il problema vero era quello di salvaguardare il Sistema sanitario e di impedirne il collasso. È questo il più importante risultato realizzato nella prima fase del contagio.

La cultura contadina insegna che nelle catastrofi, prima ancora del raccolto, vanno messe al sicuro le sementi, ovvero, nel caso specifico, le strutture ospedaliere che oggi sono in grado di reagire meglio e con più sicurezza ad una ripresa dell’epidemia.

I provvedimenti di prevenzione del contagio devono essere finalizzati, prima di tutto, a quest’obiettivo, prendendo atto di quanto abbiamo appreso dall’esperienza: un lockdown generale è stato e sarebbe di nuovo un grave errore, perché il virus riprenderebbe più o meno con la stessa violenza, una volta che si fosse tornati ad una semi-normalità.

Quanto a lungo potrebbe resistere e sopravvivere un Paese rinchiuso tra le mura domestiche? Innanzi tutto vi sono settori che devono rimanere aperti e funzionanti perché le famiglie possano mangiare almeno due volte al giorno, usufruire dell’acqua potabile, dell’elettricità e del riscaldamento; le persone comandate al servizio degli altri devono potersi muovere. Ma ci vuole ben altro.

Secondo stime riportate nella memoria scritta presentata dall’Istat al Senato della Repubblica il 25 marzo scorso l’insieme dei settori non sospesi comprendeva 2,3 milioni di imprese (il 51,2% del totale). Questo insieme rappresentava un’occupazione di 15,6 milioni di lavoratori (66,7% del totale), mentre i sospesi ammontavano a circa 7,8 milioni (33,3%).

Tuttavia, in considerazione del dato reale al netto di tutte le forme di lavoro a distanza e dell’incentivazione dei periodi di congedo e ferie, si stimava, pure in assenza di un dato puntuale, che circa il 25% dei lavoratori avesse continuato a lavorare in presenza (es. strutture socio-sanitarie, forze dell’ordine, forze armate e i servizi essenziali della pubblica amministrazione, la filiera alimentare, le farmacie, i trasporti, ecc.).

Un’intera popolazione non sarebbe mai in grado di restare sempre in apnea. Ogni tanto dovrebbe risalire in superficie a riprendere fiato, ma finirebbe per imbattersi – in una condizione di sempre maggiore indebolimento – con il nemico che l’attende a cui non è riuscito a sfuggire immergendosi. La sola prospettiva di medio-lungo termine è quella di imparare a convivere con il virus e quindi va data priorità – prima ancora che alla scoperta di un salvifico ma ipotetico vaccino – alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.

La prevenzione non può limitarsi ai rimedi medioevali dell’uso della mascherina, del distanziamento sociale e del pilatesco lavaggio delle mani. Rendere obbligatorio l’uso delle mascherine anche per strada non ha molto senso, ma qualche segnale nuovo il governo deve pur darlo. Atteniamoci a questa prescrizione con serenità e senza arroganza, come un atto di educazione e di rispetto degli altri. Ma è necessario un salto di qualità. Non è più ammissibile combattere il virus con un braccio legato dietro la schiena.

Occorre mettere in campo tutte le strutture sanitarie, anche la medicina di base e quella territoriale per anticipare le diagnosi e le terapie (ecco un buon motivo per chiedere il Mes). Altrimenti si riprodurrà ciò che abbiamo visto nella prima fase: i medici di base privi di un ruolo specifico, le strutture territoriali in regime di lockdown, i nosocomi presi d’assalto. Concentrarsi sulla prevenzione (è necessario sottoporsi alla vaccinazione contro l’influenza di stagione) e la cura significa mettersi in grado di semplificare i test di accertamento allo scopo di poterne ampliare il numero.

A stare alle anticipazioni sembrerebbe che il governo non sia intenzionato a ripetere alcuni degli errori già rivelatesi tali. Non avrebbe senso chiudere (o imporre loro il coprifuoco) quelle attività dove i gestori sono tenuti a predisporre le prescritte misure di salvaguardia per gli avventori. I ristoranti per esempio. È sufficiente attrezzarli per garantire il distanziamento sociale creando così migliori condizioni di sicurezza di quelle che possono esservi all’esterno, visto che non si potrà mai mettere un militare o un carabiniere ad ogni angolo di strada.

Lo stesso ragionamento vale per i cinema, i teatri, i bar, i negozi, i locali pubblici, i trasporti, dove è possibile contingentare un numero di presenze adeguate a garantire una relativa sicurezza, anche attraverso la prenotazione dei posti. Lo abbiamo visto, questa estate, nel caso delle discoteche. La loro chiusura era forse inevitabile, ma ciò non ha impedito assembramenti esterni molto più pericolosi e non controllabili.

Per prevenire è indispensabile monitorare. I media continuano a fornire – magari in modo meno spettacolare delle conferenze delle ore 18 – dati grezzi e generici: i numeri dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva, dei guariti e dei morti. Nella testa della gente resta fissa l’equazione covid-19 = morte. Sia chiaro. Ogni vita è preziosa a qualunque età. Ma è importante avere una mappatura delle cause e dei casi di mortalità. Durante la Grande pandemia si scoprì che la metà dei decessi, in Europa, era avvenuta nelle Residenze socio-sanitarie degli anziani. Scoppiò la polemica sui decessi del Pio Albergo Trivulzio; salvo accorgersi, grazie alla relazione della commissione d’inchiesta istituita dalla Regione, che il problema più grave fu l’assenteismo del personale.

Ora siamo sotto pressione per le scuole, il personale e gli studenti: un settore delicatissimo dove l’amministrazione non è stata in grado di predisporre ovunque dei presidi di salvaguardia (avremmo di certo agito meglio accettando, per tempo, il finanziamento previsto dal Mes). Ma ci sono anche le aziende, gli uffici, le industrie e i servizi. Da questo mondo dipendono la ripresa della produzione, la limitazione del crollo del Pil, la difesa dell’occupazione. Dall’inizio dell’anno a fine luglio sono stati 51mila i lavoratori colpiti (sul lavoro e in itinere il contagio è considerato infortunio) e più di 270 i decessi.

L’analisi per professione evidenzia la categoria dei tecnici della salute come quella più coinvolta da contagi, con il 41,3% delle denunce complessive, circa l’84% delle quali relative a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari (21,5%), i medici (11,0%), gli operatori socio-assistenziali (8,3%) e il personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%). Circa la metà dei decessi riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. Le categorie più colpite sono quelle dei tecnici della salute (il 66% sono infermieri), con il 14,2% dei casi mortali codificati, e dei medici (13,2%).

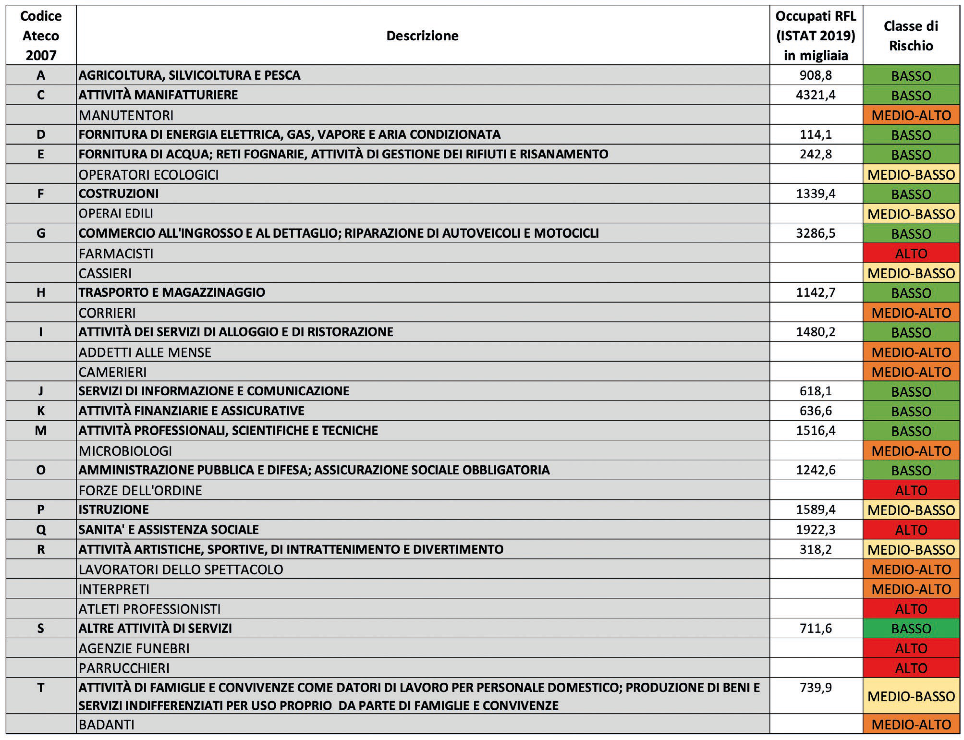

A titolo esemplificativo, l’Inail ha pubblicato una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e parte di essi, nonché il relativo numero di occupati.