Chiunque (come chi scrive) abbia avuto la fortuna di incontrare il sindacato confederale nell’epoca del suo massimo potere, vale a dire nella prima metà degli anni Settanta del secolo scorso, sicuramente ha conosciuto un ambiente umano davvero speciale. Non mi riferisco soltanto ai suoi capi o alle straordinarie lotte di quel periodo. Penso anche a quei dirigenti di seconda fila, a quei delegati o semplici attivisti che, ciascuno con la propria piccola storia fatta di rinunce e di generosità, hanno contribuito a costruire una formidabile esperienza di civilizzazione del lavoro. Per loro si poteva davvero utilizzare quella parola “servizio” che successivamente non di rado ha assunto un significato falso e ipocrita. Una risorsa che certamente non basta a spiegare l’ascesa delle confederazioni verso ruoli impensabili nell’immediato dopoguerra. Ma forse spiega la loro tenuta organizzativa anche quando si sono manifestati i primi segni di un graduale declino, quanto meno rispetto ai livelli di prestigio e di consenso raggiunti nell’era della “centralità operaia”.

La nostalgia per questa realtà che fu, è comprensibile, ma non porta da nessuna parte. La verità è che è finito il ciclo dei “santi minori” (copyright di Bruno Manghi), come si è estinta la razza di quei leader carismatici che sono stati protagonisti delle svolte strategiche e delle culture storiche del movimento sindacale: cristiana, comunista, socialista e altre ancora. Perciò ricercare oggi la consistenza etica e ideale del suo “mestiere” ricorrendo a quegli esempi, è un esercizio sterile. Anzi, può prestarsi al gioco retorico di chi celebra gli eroi nei giorni di festa per insegnare la furbizia e il cinismo nei giorni feriali; e di dare ai sindacalisti “buoni consigli”, che spesso diventano predicozzi tipo “tutto cambia e voi no”.

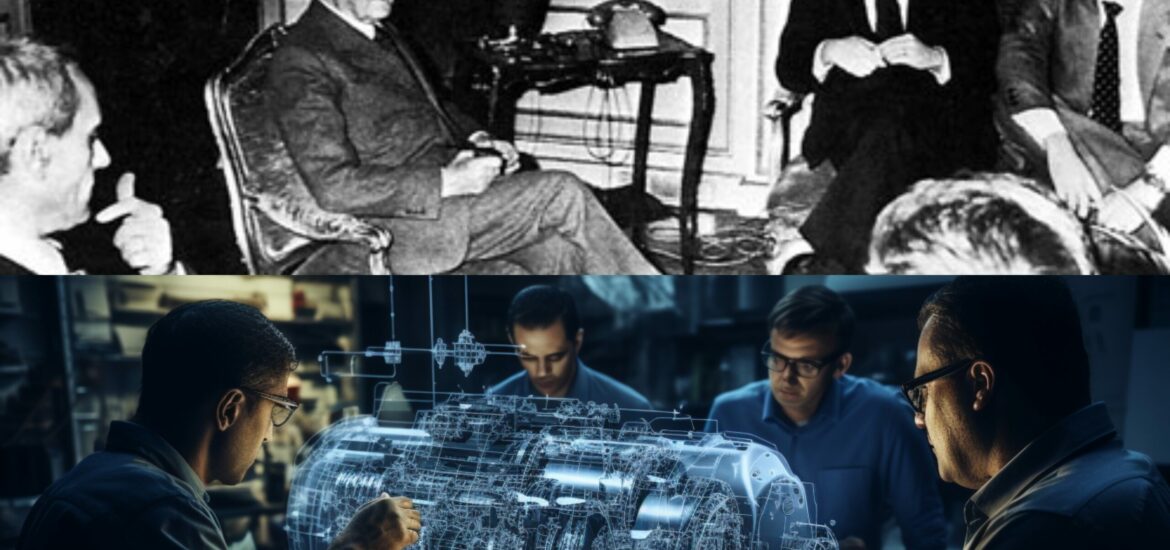

Tuttavia, senza una solida conoscenza dei cambiamenti strutturali della demografia, della società e della produzione (non solo manifatturiera), è difficile dare la giusta risposta alle paure che hanno sempre suscitato le novità: paura della fabbrica perché abbrutiva l’operaio; paura della macchina perché alienava il lavoratore; paura del robot perché distrugge posti di lavoro. Una paura, quest’ultima, che contraddice una verità elementare, pervicacemente contestata da tutti i neoluddisti del terzo millennio: ogni rivoluzione tecnologica comporta la nascita di lavori nuovi e, parallelamente, la trasformazione di vecchi lavori, determinandone spesso la marginalità o la scomparsa.

Ce ne offre un lucido ritratto -celebrato da Marx- il romanzo “I due poeti”, con cui Balzac apre il ciclo delle “Illusioni perdute” (1837-1843): “All’epoca in cui comincia questa storia -scrive- la macchina di Stanhope e i rulli inchiostratori non erano ancora entrati nelle piccole stamperie di provincia”. Nella tipografia descritta nelle prime pagine del romanzo sopravvivono perciò “Orsi” e “Scimmie”, cioè i torcolieri che si muovono tra le tavolette su cui è disteso l’inchiostro e il torchio, e i compositori, che fanno una “ininterrotta ginnastica […] per prendere i caratteri nei centocinquantadue cassettini in cui sono contenuti”. Tutte figure professionali e mansioni destinate a scomparire, poiché le loro funzioni sarebbero state svolte da macchine: il torchio a vapore, la rotativa, la linotype.

Ovviamente, non è qui possibile stilare un elenco dei nuovi mestieri legati alla rivoluzione informatica in corso. E allora: quando pensiamo al futuro del lavoro, a cosa pensiamo? A fabbriche popolate solo di braccia meccaniche che si muovono freneticamente? Ai professionisti delle “Stem” (scienza, tecnologia, engineering e matematica) che diventano il cuore pulsante dell’impresa? All’intelligenza artificiale che si sostituisce all’intelligenza umana? A un algoritmo che taglia senza pietà costi e occupati? Sono scenari apocalittici che non basta esorcizzare o maledire. Vedere la storia come un susseguirsi di fregature e di tradimenti, per cui il mondo migliore è sempre quello che non c’è, significa consegnarsi all’irrilevanza politica nel mondo che c’è.

*Italia Oggi