Alla metà degli anni Sessanta la lotta di liberazione dei vietcong era già diventata un mito. Né le guerriglie allora attive in Asia e in America latina, né la resistenza algerina o quella palestinese si conquistarono un sostegno internazionale così ampio. In Italia, alla nascita di quel mito contribuirono soprattutto i comunisti e gli esponenti di un magmatico e minoritario ambiente intellettuale neomarxista. Come ha scritto Francesco Montessoro in un aureo scritto di cui sono debitrici queste note, ebbero però un ruolo non trascurabile anche ambienti cattolici e liberalsocialisti, vicini alle posizioni dei liberal americani, delle chiese protestanti, dei socialdemocratici europei, del variegato nazionalismo terzomondista (“Le guerre del Vietnam”, Giunti).

In buona misura, quel mito si basò sulle scelte politiche e militari di Ho Chi Minh e del generale Giáp volte a difendere l’indipendenza e l’unità del paese, conculcate dal regime autoritario di Saigon e dalla prevaricazione americana. Sul piano internazionale si affermò rapidamente l’idea della loro piena legittimità, in quanto cercavano di sanare un vulnus risalente alla mancata applicazione degli accordi di Ginevra del 1954. Hanoi riuscì così ad ottenere un sostanziale sostegno politico, militare ed economico da parte di Cina e Unione Sovietica; e si trattava di un appoggio affatto scontato, anche per il dissidio che allora opponeva Mosca a Pechino.

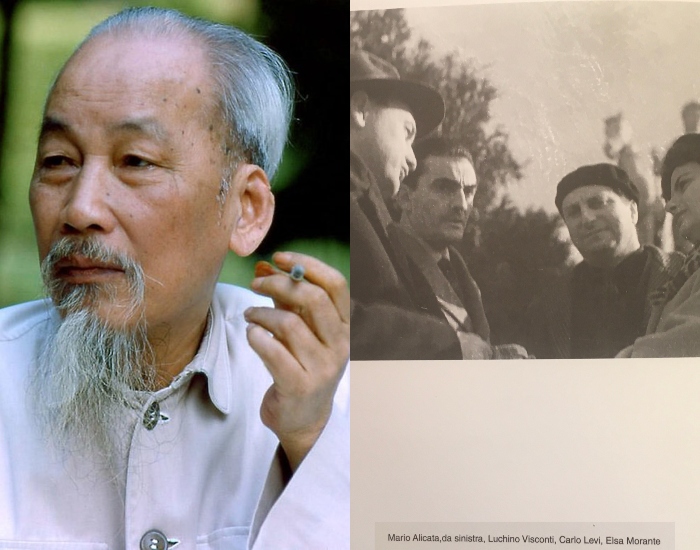

Con l’altra America per la pace nel Vietnam!”: con questo titolo il quotidiano del Pci “l’Unità” annunciava, il 27 novembre 1965, l’inizio di una vasta mobilitazione popolare contro l’invasione americana. La scelta della data non era casuale. Nello stesso giorno, infatti, erano previsti cortei di protesta in numerosi paesi europei e una imponente marcia dei pacifisti americani a Washington. Fra i suoi promotori figuravano Albert Sabin, Saul Bellow, Arthur Miller e il leader nero James Farmer. A Roma, una celebre veglia al teatro Adriano raccolse l’adesione di politici di diverso orientamento, organizzazioni sindacali, culturali, religiose. All’appello del comitato promotore (primi firmatari Eduardo De Filippo e Luchino Visconti) avevano risposto decine di intellettuali e di artisti, tra cui Norberto Bobbio, Giacomo De Benedetti, Walter Binni, Vittorio De Sica, Federico Fellini.

Sull’altra sponda dell’Atlantico, il New York Times pubblicava poco dopo il famoso “Appello dei quarantasei”, firmato da artisti e intellettuali europei. Accanto a quelle di Jean-Paul Sartre, Heinrich Böll, Simone de Beauvoir, Margherite Duras, Max Ernst, e poi di Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Karlheinz Stockhausen, vi erano anche le firme di otto italiani: i cineasti Michelangelo Antonioni, Cesare Zavattini, Francesco Rosi, lo scultore Giacomo Manzù, gli scrittori Alberto Moravia, Ignazio Silone, Lorenza Mazzetti e un anticomunista democratico, cosmopolita ed eretico come Nicola Chiaromonte.

Al di là del fascino esercitato dalla resistenza del popolo vietnamita, in molti di loro era prevalente l’interesse per le zone del Terzo mondo dove erano in corso processi di tipo rivoluzionario: Cuba e l’America latina, l’Algeria, la Cina e, appunto, il Vietnam. Moravia, nel 1967, vergava sulla rivoluzione culturale cinese corsivi benevoli, e alla XXVIII Mostra del cinema di Venezia, nello stesso anno, concorsero film dai titoli evocativi come “La cinese” di Jean-Luc Godard e “La Cina è vicina” di Marco Bellocchio. In quel periodo erano assai attivi anche Renato Guttuso e Italo Calvino, che nel settembre 1966 aveva accettato di scrivere per un editore britannico un breve testo contro la guerra del Vietnam.

Calvino, che aveva lasciato il Pci nel 1957, affermava in quel testo che “in un mondo in cui nessuno può essere appagato di se stesso o in pace con la propria coscienza, in cui nessun paese o istituzione può pretendere di incarnare un’idea universale e neppure soltanto la propria verità particolare, la presenza del popolo del Vietnam è la sola che getti un raggio di luce”. In un Vietnam unito “sotto la pioggia di bombe e di napalm”, proseguiva, vi erano tre immagini esemplari: “gli uomini giusti e pazienti di Hanoi che governano un paese vittima di un’eccessiva e abominevole violenza”; la guerriglia delle campagne del Vietnam del sud, “che di tutte le lotte partigiane del nostro secolo è la più diffusa e la più sostenuta dagli abitanti, la più ingegnosa”; i monaci buddisti, “che per gridare la parola pace più forte dei rumori della guerra” fanno parlare “le fiamme dei loro propri corpi irrorati di benzina”.

Alla richiesta dei curatori di “Authors take sides on Vietnam”, avevano risposto anche Giovanni Arpino, Riccardo Bacchelli, Giuseppe Berto e Mario Luzi. Arpino ammetteva di non saper cosa suggerire per porre fine alla guerra. Bacchelli rinunciava a fornire una qualsiasi apprezzabile opinione. Berto classificava la questione del Vietnam tra le chiacchiere e il tempo perso della classe politica italiana. Mario Luzi invece denunciava l’intervento americano in Vietnam come esempio della vecchia politica di potenza. Nel 1966, il musicista Luigi Nono dedicava le note di “A floresta è jovem e chea de vida” proprio al Fronte di liberazione nazionale del Vietnam. Successivamente, nell’aprile del 1967, partecipando a un famoso incontro all’Università di Roma, esprimeva opinioni decisamente radicali, che preciserà in un intervento pubblicato dal settimanale del Pci “Rinascita” “[…] il Vietnam è anche in casa nostra, in Italia come in Francia […]. Il Vietnam in Europa è anche e soprattutto nella fabbrica componente essenziale della società, in cui il capitalismo esercita il massimo dell’oppressione e dello sfruttamento”.

Nel maggio 1967 “Rinascita” ospitò anche un articolo di Marcello Cini, professore di fisica teorica alla Sapienza. Iscritto al Pci, ma in seguito tra i fondatori della rivista e poi del quotidiano “Il Manifesto”, aveva fatto parte della delegazione del Tribunale Russell inviata nel Vietnam del nord per documentare le devastazioni provocate dai bombardamenti americani. I suoi resoconti, in realtà, non descrivevano tanto la lotta per ricomporre l’unità di una nazione divisa dalla logica dei blocchi contrapposti, quanto il carattere originale della società socialista che Ho Chi Min stava costruendo. Sensibile a suggestioni di tipo maoista, concludeva che “da parte del movimento operaio dei paesi capitalistici occidentali […] l’appoggio al Vietnam deve andare al di là della doverosa protesta contro l’ingiustizia e della generosa solidarietà verso un paese aggredito, ma deve diventare consapevolezza della stretta interdipendenza che lega tutte le lotte per il socialismo nel mondo”.

Anche negli ambienti laici e progressisti non pregiudizialmente antiamericani, vennero accolte con simpatia le istanze anticoloniali che germinavano nei paesi del Terzo mondo. All’inizio degli anni Sessanta apparvero in periodici come “Il Ponte” o “Comunità” i primi articoli sul Vietnam. “Comunità”, la rivista voluta da Adriano Olivetti, ospitò uno dei primi contributi sulla questione vietnamita nella primavera del 1963, e si trattava significativamente di un appello di intellettuali e di personalità d’oltreoceano a favore della pace. Un ruolo culturalmente affine a “Comunità” svolse Il Ponte, un mensile legato a quello che era stato il Partito d’Azione fiorentino, e attorno a cui gravitavano figure illustri come Piero Calamandrei, Tristano Codignola, Giorgio Spini. Sotto la direzione di Enzo Enriques Agnoletti, il mensile si distinse per le informazioni di prima mano che forniva sulle campagne internazionali che in quegli anni venivano organizzate per contestare la politica dell’amministrazione di Lyndon Johnson.

Sempre in questo milieu culturale spiccavano i nomi di Danilo Dolci e Aldo Capitini. Il primo, limpida figura di pacifista legato allo stesso Capitini, impegnato contro la mafia in Sicilia, nel 1966 divenne membro del Tribunale Russell e l’anno successivo organizzò una marcia per la pace nel Vietnam che attraversò l’Italia, sollecitando il governo Moro a prendere le distanze dall’invasione americana. Ancora più nette le posizioni di Aldo Capitini, l’organizzatore nel 1961 della prima “marcia della pace Perugia-Assisi”.

Antifascista e democratico, pacifista e non violento, animato da un profondo e libero spirito religioso, Capitini scrisse nel 1964 alcuni articoli sulla guerra del Vietnam in cui esaltava le gesta dei buddisti vietnamiti, per i quali “il suicidio diventa l’estremo tentativo di protesta scegliendo tra la morte dell’altro e la propria -come se al sommo una morte ci voglia per mutare la situazione- la propria morte”. Il riconoscimento di un siffatto valore alle manifestazioni estreme della protesta dei bonzi lo portava a indicare nel neutralismo la sola e auspicabile possibile prospettiva politica: “Non solo nel Viet-Nam, ma anche altrove vale questo orientamento: costruire la neutralità […], e se la neutralità è infranta, ricostruire sulla base unificante del metodo nonviolento. Gli americani per contrastare il comunismo e stabilire posizioni strategiche, credettero di trovare in Diem l’uomo adatto […]. Non è da escludere che dopo il fallimento gli Stati Uniti passino a un dominio ancor più visibilmente imperiale. Sia lode ai buddisti di aver fronteggiato l’oppressore”.

La questione vietnamita apparve relativamente tardi nella pubblicistica della sinistra radicale, soprattutto in quella che ambiva ad affrancarsi dall’egemonia del Pci. Solo nei primi mesi del 1964 fu affrontata sulle colonne del trimestale “Quaderni Piacentini”, traducendo alcune lettere di partigiani sudvietnamiti. Per altro verso, una valente sinologa, Edoarda Masi, nel 1965 aveva pubblicato sui “Quaderni Rossi”, il periodico torinese fondato da Raniero Panzieri, “Rivoluzione nel Vietnam e movimento operaio occidentale”. Un saggio, edito da Einaudi nel 1968, che avrebbe influenzato profondamente il dibattito sul significato della rivoluzione vietnamita. Masi la interpretava come un segno inequivocabile della crisi del sistema capitalistico, la quale richiedeva una nuova strategia del movimento operaio internazionale.

Alla fine del 1967, “Quaderni Piacentini” pubblicò un documento elaborato dalla redazione di Quaderni Rossi, “Il Vietnam e la situazione internazionale”, destinato alla discussione nel movimento studentesco. Ritornava la teoria del Vietnam come “banco di prova” di possibili esperienze rivoluzionarie in Occidente. Anche il bimestrale “Quindici”, legato a esponenti dell’avanguardia letteraria come Alfredo Giuliani, Edoardo Sanguineti, Angelo Guglielmi e poi, tra gli altri, come Nanni Balestrini, Alberto Arbasino, Umberto Eco, considerava la questione vietnamita come cruciale per comprendere quel ribellismo giovanile che, sulle due sponde dell’Atlantico, alzaava i ritratti di Che Guevara, Mao e Fidel Castro.

In Italia, al tempo dei pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI, la domanda di rinnovamento del mondo cattolico scaturita dal Concilio Vaticano II aveva aperto una discussione sull’impegno del credente nella società. In questo contesto di cauto dialogo con la cultura marxista, il conflitto vietnamita diventò una sorta di spartiacque tra le posizioni filoamericane del gruppo dirigente della Dc e gli esponenti del “dissenso” guidati da Giorgio La Pira. Formatosi alla scuola di Emmanuel Mounier, Jacques Maritain e Luigi Sturzo, schierato nella sinistra dossettiana, l’ex sindaco di Firenze svolse un ruolo ragguardevole nei movimenti pacifisti che si battevano contro il pericolo della guerra nucleare. Nel 1959 si recò a Mosca, nel 1964 negli Stati Uniti e, l’anno successivo, ad Hanoi incontrò Ho Chi Minh. Al ritorno in Italia, si fece latore di un messaggio del presidente del Vietnam del nord che fu recapitato, attraverso il ministro degli Esteri Amintore Fanfani, al Segretario di Stato Dean Rusk.

Le stesse gerarchie ecclesiastiche e la diplomazia vaticana non mancarono di prestare una viva attenzione allo sviluppo delle tensioni rivoluzionarie che attraversavano l’Asia e l’America latina. Nell’enciclica “Christi Matri” (settembre 1966), il pontefice Paolo VI esortava tutte le parti belligeranti del Vietnam a “trattative leali”. Un invito volto a smussare gli atteggiamenti oltranzisti e tradizionalmente filoamericani dei cattolici vietnamiti, che negli anni Cinquanta avevano espresso una personalità assai discutibile come Ngo Dinh Diem, appoggiato dal cardinale Spellman e garante di una inflessibile crociata anticomunista.

In una enciclica successiva, la “Populorum Progressio” (marzo 1967), Papa Montini porrà l’accento sulle ansie di rinnovamento di una parte del mondo cattolico, ma senza giustificare le ribellioni armate: “Si fa più violenta la tentazione di lasciarsi pericolosamente trascinare verso messianismi carichi di promesse, ma fabbricatori di illusioni. Chi non vede i pericoli che ne derivano, di reazioni popolari violente, di agitazioni insurrezionali, e di scivolamenti verso le ideologie totalitarie?”. Ma si trattava di una condanna temperata, per così dire, da queste parole: “Sappiamo che l’insurrezione rivoluzionaria -salvo nel caso di una tirannia evidente e prolungata che attenti gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoccia in modo pericoloso al bene comune del paese- è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri, e provoca nuove rovine”.

Di altro avviso era”Testimonianze”. Espressione di ambienti cattolici radicali, legati all’esperienza della comunità dell’Isolotto, il mensile fiorentino divenne sede di accesi dibattiti su vari temi ecclesiali, etici e politici, tra cui quello della legittimità della violenza per “ragioni giuste”. La guerra del Vietnam iniziò ad essere citata sulle sue colonne con maggior frequenza a partire dal 1966. La questione vietnamita, in particolare, fu trattata in una riflessione proprio sulla “Populorum Progressio” di padre Ernesto Balducci: “La Chiesa non può non riconoscere una totale parità di diritti civili ed ecclesiali a tutti i popoli e a tutte le razze, ma, in virtù della sua situazione effettuale, essa non può riconoscere fino in fondo quei diritti, per timore di perdere le garanzie umane della sua stessa sopravvivenza”. Balducci spronava quindi la Chiesa a compiere gesti coraggiosi: “In che modo potremo farci banditori di pace e di mitezza ai negri, ai vietcong, ai guerriglieri di tutto il mondo, noi che nel passato abbiamo giustificato le guerre fatte per una causa giusta?”. E concludeva: “Così ci troviamo, per aver peccato contro gli imperativi assoluti della fede, ad apparire solidali con i popoli ricchi ed oppressori, e a non aver sufficiente prestigio morale[…]. Il segno di tanta angoscia lo ritrovo in me, convinto sostenitore della non-violenza, quando, di fronte ad alcune situazioni limite di questi tempi, mi sorprendo a domandarmi se la violenza non sia l’unica via imposta dall’amore”.

Ben più prudenti erano le posizioni di Civiltà cattolica. L’organo dei gesuiti italiani non lesinava informazioni puntuali sulla questione vietnamita, senza tuttavia nessuna enfasi particolare. Gli articoli, sempre anonimi ma redatti probabilmente dal gesuita Giovanni Rulli, erano inclusi nella sezione “Estero” della rubrica “Cronaca contemporanea”: una collocazione di basso profilo. In questi articoli, d’ispirazione moderata e sostanzialmente filoamericana, l’autore rimarcava solitamente il valore strategico degli aiuti umanitari di Washington al regime di Saigon, fino a considerarli uno strumento necessario per spianare la strada di un negoziato. Una tesi destinata a essere clamorosamente smentita dalla progressiva recrudescenza del conflitto, che terminò il 30 aprile 1975 con la caduta di Saigon.

Le similitudini storiche sono sempre arbitrarie, ma non c’è dubbio che, pur con tutte le sue ambiguità, illusioni, velleitarismi ideologici, l’intellettualità progressista italiana nel corso di quel conflitto non esitò a “sporcarsi le mani”. Pensando all’oggi, ossia al suo impegno contro l’invasione russa dell’Ucraina, il confronto è impietoso. Quattro dei nove libri delle celebri “Storie” di Erodoto sono dedicati, secondo la divisione dei grammatici alessandrini, a quelle “guerre persiane” che per circa un ventennio (499-479 a.C.) videro impegnate le polis greche contro l’impero fondato da Ciro il Grande. Così come sono state interpretate e tramandate dallo storico di Alicarnasso, furono guerre di libertà condotte da un piccolo popolo contro un potente avversario; e che proprio perché si batteva per una grande causa, che era la causa della libertà, è alla fine vittorioso.

Non a caso Erodoto stabilisce un rapporto diretto tra la fine della tirannide ad Atene e l’aiuto prestato agli Ioni che stavano per ribellarsi, aiuto che determina l’aggressione degli sterminati eserciti di Dario e di suo figlio Serse. Ora, non si tratta tanto di giudicare la verità storica di questo racconto, quanto di riflettere sulla forza di un’idea che è indipendente dalla maggiore o minore corrispondenza alla realtà dei fatti. Forse chi ha la mia non più verde età ricorda come gli intellettuali di sinistra, sia della sinistra parlamentare che di quella radicale, celebravano l’eroica lotta dei vietcong che difendevano la libertà del proprio paese contro un nemico considerato invincibile. Oggi alcuni di loro, e quanti si reputano loro eredi, sono diventati campioni di realpolitik, fino a suggerire agli ucraini massacrati dalle bombe russe di deporre le armi per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Non saranno putiniani, ma di sicuro sono espressione di un pacifismo cinico e peloso.

Viene in mente un termine coniato da Roland Barthes, il termine “neneismo”. Esso consiste nello stabilire due contrari e nel soppesarli l’uno con l’altro in modo da rifiutarli ambedue: non voglio né questo né quello. Si tratta di un procedimento magico, precisa il principe dei semiologi francese, attraverso cui si equipara quanto è imbarazzante scegliere per liberarsi di una realtà che non corrisponde ai propri pregiudizi. Dal “né con lo Stato né con le Br” di ieri al “né con la Nato né con Putin” di oggi, la nostra storia più recente è piena di neneisti. Pallide controfigure del Romain Rolland autore, poco dopo l’inizio della Grande guerra, di “Au-dessus de la mêlée” (“Al di sopra della mischia”), non hanno il coraggio di assumersi la prima responsabilità che Norberto Bobbio imputava agli intellettuali: quello di impedire che il monopolio della forza -sto parlando ovviamente dell’autocrate di Mosca- divenga anche il monopolio della verità.

Al contrario, vecchie cariatidi dell’accademia e improvvisati esperti di geopolitica predicano il “né di qua né di là”, ritengono che il loro compito sia quello, appunto, di non sporcarsi le mani, di guardare con aristocratico disdegno i cani che si azzuffano; e magari di continuare a speculare, pronosticando sventure, sull’esito della “operazione militare speciale”. Sono quegli studiosi che, professandosi neutrali, credono “di galleggiare sui flutti -diceva Bobbio- come i signori della tempesta, e sono respinti, senza che se ne accorgano, in una isola disabitata”.

Nel tempo presente, dove sono in gioco i valori sommi della democrazia liberale, non c’è spazio per posizioni terziste (alias antioccidentali). Bisogna scegliere da che parte stare: o di qua o di là. Per riprendere una metafora cara a Julien Benda, tra Michelangelo che rinfaccia a Leonardo la sua indifferenza alle sventure di Firenze, e Leonardo che risponde che lo studio della bellezza occupa tutto il suo cuore, i sedicenti partigiani della pace non dovrebbero avere dubbi a schierarsi con lo scultore della Pietà. C’è un verso del “Bellum Civile” del poeta latino Lucano che recita: “Victrix causa deis placuit/ Sed victa Catoni”. Il suo senso è: la causa di Cesare vinse perché appoggiata dagli dei, mentre Catone l’Uticense perse per aver sposato la causa della libertà repubblicana. Significa che i vinti hanno sempre torto per il solo fatto di essere vinti? Ma il vinto di oggi non può essere il vincitore di domani?