Gaza è un immenso formicaio. Lungo i muri delle case, sui manifesti stradali, sui poster affissi alle vetrine dei negozi, i martiri (“shahid”) sono i protagonisti di un’iconografia che parla solo la lingua del conflitto armato. La bandiera può essere verde come quella di Hamas, può avere il giallo limone dei vessilli di Fatah o il rosso del Fronte popolare, ma i martiri sono di tutti. Le loro foto, montate su uno sfondo immaginifico che mette insieme la Moschea di Al Aqsa con gli slogan della “resistenza” e i kalashnikov, inondano la città. Niente a che vedere con le immagini dei feddayn palestinesi, i guerriglieri nazionalisti degli anni Settanta, ritratti come cosmopoliti, urbani, istruiti. È in questa landa desolata che Hamas ha preso il potere, dopo lo scontro violentissimo con le milizie di Fatha nel giugno del 2007, quando il tentativo di coabitazione tra i due principali movimenti politici palestinesi nel governo di unità nazionale abortisce nel sangue. Hamas vi faceva parte dopo le elezioni del 2006, ma la diarchia nata subito dopo dura lo spazio di un mattino: Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, alla presidenza dell’Autorità nazionale palestinese, e Ismail Haniyeh a capo del governo. La diarchia nell’Anp diventa così una divisione geografica, con Abbas che controlla la Cisgiordania e Haniyeh la Striscia.

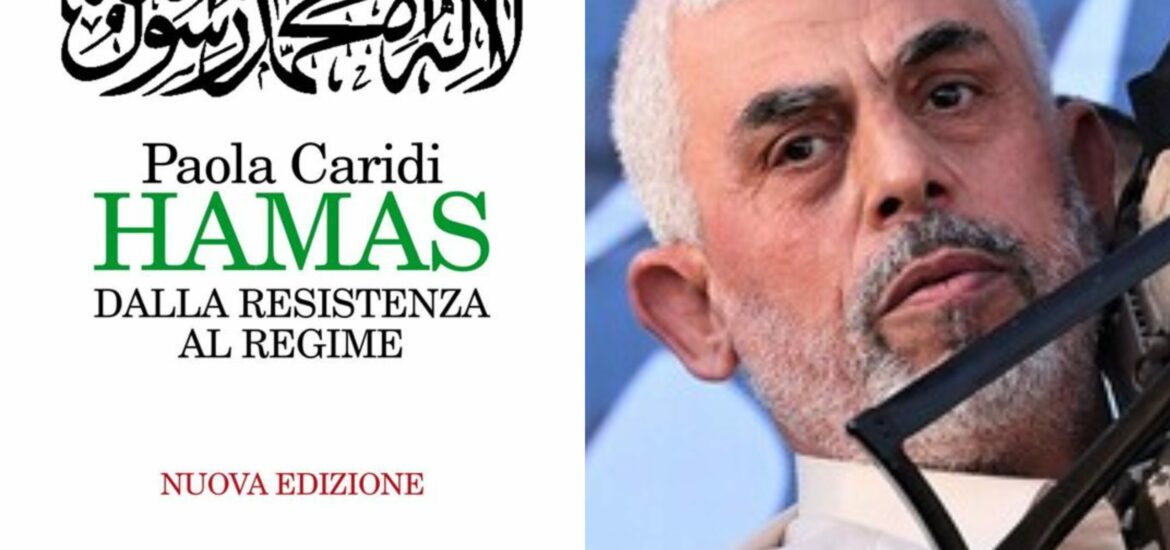

Come sottolinea Paola Caridi, una studiosa che conosce come le sue tasche il mondo mediorientale (e a cui devo queste note), il colpo di stato del 1987 rappresenta una cesura nel percorso dello “Harakat al Muqawwamma al Islamiyya” (da cui l’acronimo Hamas), sorto come una costola dei Fratelli musulmani (“Ikhwan al-Muslimun”), organizzazione che vantava una presenza già nella Palestina mandataria, quella sotto il protettorato britannico che va dalla fine della Prima guerra mondiale al 1947 (“Hamas. Dalla resistenza al regime”, Feltrinelli, novembre 2023). Una cesura che però non va letta come un classico passaggio da “movimento di resistenza islamica” (questo il significato dell’acronimo Hamas) a istituzione, dall’opposizione al governo, dalla lotta armata al reinserimento nell’agone politico. Perché la storia di Hamas, compresa quella del suo potere, ha continuato a svolgersi tutta all’interno del conflitto con il nemico (Israele).

Questa storia comincia almeno nel 1935, quando Hasan al-Banna, fondatore dei Fratelli musulmani, invia suo fratello a Gerusalemme per stringere buoni rapporti con il Gran Muftì della città santa. Lo considerava, infatti, il vero leader del popolo palestinese, l’eroe che aveva lottato contro gli ebrei al fianco di Hitler. Un apprezzamento che segna una non casuale continuità, che arriva fino ai nostri giorni, tra l’antisemitismo nazista e quello islamico della Fratellanza. Nel 1948, poi, alcune centinaia di militanti dei Fratelli musulmani partono dalla Giordania, dall’Egitto e dalla Siria per partecipare alla Prima guerra arabo-israeliana. Un coinvolgimento nella “causa palestinese” che in seguito pagherà non poco in termini di consenso tra i profughi della Striscia, pronti a riconoscere all’Ikhwan di averli difesi, armi in pugno, contro l’oppressore. Non fortuitamente, quindi, proprio Gaza diventa con gli anni prima la roccaforte dei Fratelli musulmani e poi di Hamas.

Quest’ultima viene fondata formalmente il 9 dicembre del 1987, in una riunione del politburo dei Fratelli musulmani. Lo scoppio della Prima Intifada accelera una decisione che però era già nell’aria da tempo. Infatti, l’idea di costituire un braccio operativo prende infatti corpo nel 1983. Non più azioni di guerriglia all’estero. Non più dirottamenti aerei o attentati clamorosi, ma più proselitismo, elargendo assistenza e conforto agli emarginati, e scontri con gli israeliani solo dentro i territori occupati abusivamente.Nel contempo, la crisi interna al mondo palestinese, simboleggiata dalla sconfitta cocente dell’Olp in Libano e dalla fuga da Beirut di Yasser Arafat (agosto 1982), favorisce l’ascesa di un islam politico che lambisce quasi tutte le capitali arabe.

Il 18 agosto 1988 Hamas rende pubblica la sua carta costitutiva, il “Mithaq”. Secondo la versione più accreditata, il testo è stato scritto da Abdel Fattah al-Dukhan, un predicatore proveniente dai campi profughi di Gaza. È un testo lunghissimo, in cui coesistono linguaggio propagandistico tipico dei volantini dell’Intifada, messaggi pedagogici e passi del “Protocollo dei Savi di Sion”. Sono trentasei articoli infarciti di citazioni religiose, per lo più brani del Corano, ma anche di hadith, detti del profeta Mohammed, e di versi di poeti e dotti. Un testo pieno di slogan e anche di spiegazioni didascaliche, che affondano le radici nella storia dei primi anni dell’islam e nelle vittorie dei grandi condottieri, compreso il Saladino che sconfigge i crociati. Della distruzione di Israele la Carta parla nel preambolo. Tra le tre citazioni che la compongono, spicca quella -datata 1948- di Hassan al-Banna: “Israele crescerà e rimarrà solida sino a che l’islam la eliminerà, così come ha eliminato quello che c’era prima”. Ma è soprattutto l’articolo 11 che definisce la Palestina un “Waqf” (un bene inalienabile), e cioè un terra non disponibile all’arbitrio degli uomini, bensì una “terra islamica affidata alle generazioni di musulmani sino al giorno del giudizio”. Il “Mithaq” di Hamas, in fondo, riprende in chiave religiosa quello che lo Statuto dell’Olp, approvato nel luglio 1968, affermava in chiave nazionalistica:” La liberazione della Palestina, da un punto di vista arabo, è un dovere nazionale […] e mira all’eliminazione del sionismo in Palestina”. Frase che non fu di ostacolo agli Accordi di Oslo (1993), e la cui cancellazione fu affrontata, ma non risolta, solo nel 1996, quando l’Anp era già stata creata.

Nel gruppo dirigente di Hamas, al di là delle perplessità mai manifestate pubblicamente di qualche suo esponente, nessuno ha mai smentito la Carta del 1988. Né lo farà su questo punto cruciale il “Documento di principi e politiche generali” presentato all’hotel Sheraton di Doha il primo maggio 2017, pure considerato un piccolo terremoto nella strategia del movimento. In effetti, stile e vocabolario sono diversi dal passato. Paola Caridi vi scorge anche un mutamento sostanziale di strategia politica, laddove Hamas nell’articolo 20 si dichiara disposta a scendere a compromessi su un futuro stato di Palestina lungo i confini del 4 giugno 1967 (vigilia della Guerra dei sei giorni), coinvolgendo la responsabilità dell’Europa e degli Usa sulla questione israelo-palestinese.

Può darsi, solo che il richiamo alla legalità internazionale nell’articolo 18 recita così: “Sono considerati nulli la Dichiarazione Balfour, l’istituzione del Mandato britannico, la risoluzione dell’Onu sulla partizione della Palestina, nonché qualsiasi risoluzione e misura che derivi da questi documenti […]. L’istituzione di Israele è del tutto illegale e contravviene ai diritti inalienabili del popolo palestinese, va contro la sua volontà e quella della ummah [la comunità dei fedeli]”. L’articolo successivo è ancora più esplicito: “Non ci sarà alcun riconoscimento della legittimità dell’entità sionista […]. I diritti non vanno mai in prescrizione”. Ma è l’articolo 2 quello politicamente più rilevante, perché identifica in modo inequivoco i confini della Palestina, che si estendono “dal fiume Giordano a est al Mediterraneo a ovest, e da Ras al-Naqurah a nord a Umm al sud”. Inoltre, il Documento del 2017 per un verso definisce il progetto sionista “razzista, aggressivo, coloniale e espansionistico,basato sull’appropriazione delle proprietà altrui” (articolo 15); per l’altro, afferma che “Hamas non lotta contro gli ebrei in quanto ebrei, ma lotta contro i sionisti che occupano la Palestina” (articolo 7).

Come si vede, una contorsione lessicale che però è bastata a Bibi Netanyahu per reputare Hamas un “male minore”, una minaccia non esiziale, un fenomeno irredentista contenibile e controllabile. Non solo, Hamas si è trasformato in un comodo alibi per formare nel 2022 una maggioranza parlamentare includente il partito dei coloni di Bezalel Smotrich -che si autodefinisce “fascista e omofobo”- e il partito di Itamar Ben-Gvir, erede del rabbino suprematista Meir Kahane”. Un’alleanza che tradisce lo spirito del sionismo, poiché mira apertamente all’annessione della Cisgiordania.

Facciamo un passo indietro. Nel 2012 si erano tenute a Gaza le elezioni per il rinnovo del politburo di Hamas. L’elenco dei nuovi eletti segna la schiacciante vittoria della sua alla militare. E le Brigate al-Qassam sono decisive per l’ingresso di Yahya Sinwar nella leadership del movimento. Da quel momento, cambiano i suoi equilibri interni. Tanto più dopo il luglio 2013, quando l’esercito egiziano insedia il generale Abdel al-Sisi al Cairo, liquidando la Fratellanza musulmana. Il nuovo presidente decide a ottobre la distruzione del tunnel tra Gaza e il Sinai, un canale di sostentamento sotterraneo su cui Hamas aveva anche costruito una leva fiscale importante per finanziare il suo sistema di welfare nella Striscia. Anche l’Arabia Saudita si allinea e dichiara l’Ikhwan un’organizzazione terroristica. Lo stesso fanno gli Emirati arabi uniti dopo aver scelto di firmare gli Accordi di Abramo (2020) per ripristinare le relazioni diplomatiche con Tel Aviv. Una condizione di isolamento che spinge l’Hamas sunnita a cercare nuovi capi e nuove alleanze, anzitutto con l’Iran sciita. Lo testimonia anche l’elezione di Sinwar, nel febbraio 2017, come leader del movimento nella Striscia, che rispecchia l’orma indiscussa egemonia conquistata dal suo braccio armato.

Ricapitoliamo. Nel 2007 Hamas sale al potere a Gaza. L’amministrazione, la burocrazia, la riscossione delle tasse, i servizi municipali e sociali, il monopolio dell’uso della forza sono nelle sue mani. Diviene, nel corso degli anni, un “regime”. Piegata dagli arresti di migliaia di militanti in Cisgiordania, non solo da parte degli israeliani, ma soprattutto da parte delle forze di sicurezza dell’Anp, deve fare i conti con una popolazione già profondamente stanca dell’isolamento, della pressione di Israele e della divisione tra i due governi palestinesi. Si fa strada così una domanda: Hamas stava “servendo il popolo”, come aveva sostenuto per decenni, oppure stava iniziando a “servire se stesso”? Questa è l’accusa che serpeggiava nei vicoli di Gaza.

L’opinione di chi scrive è che la mattanza del 7 ottobre 2023 nel rave e nei kibbutz israeliani sia stata dettata anche dal tentativo di uscire da questo dilemma e riconquistare una fiducia popolare in bilico. Tentativo che poteva essere progettato solo da un personaggio feroce e determinato come Yahya Sinwar. La sua biografia racconta che era rientrato a Gaza grazie all’accordo per la liberazione di Gilad Shalit, raggiunto nell’ottobre 2011 da Netanyahu e Hamas con la mediazione dei servizi segreti egiziani e tedeschi: un caporale israeliano in cambio di 1027 prigionieri palestinesi. Sinwar era stato uno dei fondatori dell’unità speciale di al-Majd, costituita da Ahmed Yassin per scovare e punire i collaboratori di Israele, ed era conosciuto come uno dei più valorosi combattenti palestinesi. Arrestato nel 1988 e condannato all’ergastolo, anche dal carcere era famoso per la sua incessante attività di proselitismo. È tuttavia Mohammed Deif, il capo delle Brigate al-Qassam (più tardi ucciso in un raid dell’Idf), a rivendicare la pianificazione dell’attacco del 7 ottobre. Egli pone subito al centro dell’attenzione un “accordo di scambio umanitario” tra tutti i prigionieri palestinesi e gli ostaggi israeliani. Il resto è cronaca.