Vent’anni fa Amartya Sen guardava con preoccupazione all’ascesa del Bjp (Bharatija Janata Party). Braccio parlamentare del Rss (Rashtriya Swayamsevak Sangh), movimento estremista indù antimusulmano, era infatti salito al governo nel 1998 con l’appoggio di una serie di formazioni regionali, animate da uno spirito localistico di opposizione al dirigismo del Partito del Congresso. L’allora rettore del Trinity College di Cambridge, tuttavia, escludeva che la democrazia più popolosa del pianeta potesse sacrificare sull’altare di una sorprendente vitalità economica un millenario patrimonio spirituale, che aveva consentito la convivenza delle più diverse tradizioni religiose e culturali. Oggi, invece, si mostra allarmato per il futuro dell’India.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera alla vigilia dell’annunciato trionfo elettorale di Narendra Modi (2014), si mostrava invece allarmato per il futuro dell’India. Paventava infatti il pericolo di un’alleanza tra businnes e integralismo indù in un Paese che ora sembra ansioso di lasciarsi alle spalle il proprio passato, per lanciarsi nella rincorsa dei nuovi valori proposti dalla modernità. Più prosaicamente, la borghesia industriale e finanziaria indiana aveva scommesso sul leader del Bjp anche per cancellare l’entropia statalista del primo ministro Manmohan Singh, e per promuovere un’apertura del mercato che incontra il crescente interesse delle imprese straniere. Pur cauto nel firmare il suo necrologio, lo stesso Sen era costretto ad ammettere le gravi responsabilità della dinastia Nehru-Gandhi nel declino del Partito del Congresso, che per lui “è ancora il partito laico della lotta per l’indipendenza dalla Gran Bretagna”.

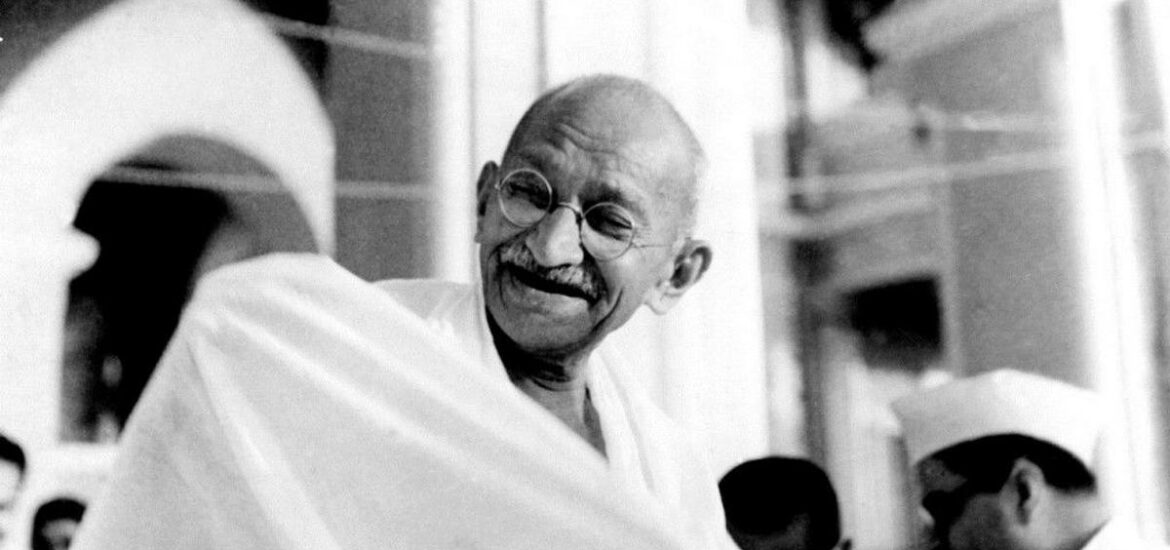

Fondato nel 1885, l’Indian National Congress assume questa fisionomia solo dal 1920, dopo l’iniziale “lealismo” nei confronti della Corona inglese. Artefice dell’inversione di rotta è il cinquantunenne Mohandas Karamchand Gandhi. La sua famiglia (non imparentata -va sottolineato- con quella di Indira Gandhi) apparteneva alla casta dei vaisya o mercanti, la terza nel sistema castale indiano dopo quelle dei brahmini o sacerdoti e dei kashatryas o guerrieri. Dopo aver studiato legge a Londra, Mohandas nel 1993 sbarca a Durban come consulente legale di una ditta di Portabandar, sua città natale. Vi resterà fino al 1914. Rientra in patria l’anno successivo preceduto da una fama di scaltro avvocato e abile negoziatore dei diritti degli indiani residenti in Sud Africa, ma non molto di più. Nel giro di un quinquennio diventa il leader carismatico del movimento di liberazione dal giogo britannico.

Inizia quindi il suo straordinario impegno politico, segnato da imponenti campagne di disobbedienza civile e di difesa delle masse contadine, da memorabili scioperi della fame e interminabili periodi di detenzione. Una lunga marcia che si interromperà il 30 gennaio 1948. Dopo la sua consueta preghiera pubblica, viene freddato con tre colpi di rivoltella da un giornalista indù. Accasciandosi al suolo, Gandhi invoca il nome di Dio: “He Ram”. Pochi mesi prima, il 15 agosto 1947, l’India si era guadagnata l’indipendenza, ma mutilata dalle province che costituiranno il Pakistan (che letteralmente significa “Terra dei puri”). MuHammad Ali Jinnah, fautore di uno stato islamico e fiero avversario dello stato laico propugnato da Gandhi, aveva vinto. Per il Mahatma (che in sanscrito significa “grande anima”) era stata una tragedia, la fine ingloriosa di trentadue anni durissimi spesi per la riconciliazione religiosa del paese.

Come ha osservato Giuliano Pontara in un aureo volume, sulla figura di Gandhi si sono espressi i pareri più discordi (“Teoria e pratica della non-violenza”, Einaudi, 1996). Winston Churchill lo considerava un sedizioso fachiro orientale, la cui semplice vista lo nauseava. Albert Einstein, al contrario, stentava a credere che una personalità di siffatta statura morale potesse esistere in carne ed ossa. Sono vicini all’idea di Churchill quanti, sottolineando certi tratti spiccatamente ascetici dei suoi costumi (quali il vegetarianesimo, la castità, la cura naturale delle malattie), lo hanno paragonato a un guru privo di qualsivoglia messaggio universale. Sigmund Freud lo aveva liquidato addirittura come una manifestazione della “giungla del misticismo bengalese”. Sono vicini all’idea di Einstein quanti, sedotti invece proprio dal suo stile di vita e dai suoi insegnamenti, ne hanno ingigantito l’immagine fino a definirlo il “Bodhisattwa” del ventesimo secolo, e cioè il saggio illuminato e compassionevole che indica all’umanità la via della salvezza.

Secondo Pontara questi modi di vedere sono -più che unilaterali- errati, poiché precludono la possibilità di cogliere criticamente il nucleo fondamentale del “gandhismo”. Espressione pure ripudiata dallo stesso Gandhi, che temeva una degenerazione del suo pensiero in settarismo ideologico. Fra tutti i giudizi che ne sono stati dati forse il più equilibrato e corretto resta quello che ci ha lasciato egli stesso nella sua “Autobiografia”: “Non pretendo di essere perfetto. Ma pretendo di essere un appassionato ricercatore della Verità, la quale non è altro che un sinonimo di Dio. È nel corso di tale ricerca che ho scoperto la non-violenza. La sua diffusione è la missione della mia vita. Non ho altri interessi nella vita che lo svolgimento di questa missione”.

Il verbo della non-violenza ha ricevuto nel corso del tempo interpretazioni altrettanto disparate. Per fare qualche nome, è stato accolto con entusiasmo da Romain Rolland, da Aldo Capitini e, in qualche misura, da Giorgio La Pira. Ma in Italia solo i radicali di Marco Pannella assumeranno come loro simbolo l’effigie del Mahatma. La sua dottrina è stata invece bollata come utopica da Jean Paul Sartre e Franz Fanon, e perfino come reazionaria da Herbert Marcuse e Malcom X. Ma di quale non-violenza stiamo parlando? La domanda è cruciale. Gandhi ha sempre distinto la non-violenza come convinzione (“non-violence as a creed”) dalla non-violenza come scelta tattica (“non-violence as a policy”). La prima è quella del forte (o “satyagraha”), che si basa sul rifiuto morale della violenza e che richiede audacia, abnegazione, disciplina e una fede profonda nella bontà della propria causa. La seconda è quella del debole (o resistenza passiva), a cui ricorre chi non si sente abbastanza risoluto da impugnare le armi.

Quest’ultima, a sua volta, non va confusa con la non-violenza del codardo, frutto di pura vigliaccheria o di meschini interessi egoistici. Nonostante -scrive nel 1938- “la violenza non sia lecita, quando viene usata per autodifesa o a protezione degli indifesi essa è un atto di coraggio, di gran lunga migliore della codarda sottomissione”. In tal senso, la posizione di Gandhi non può essere identificata con il pacifismo assoluto di Lev Tolstoj, come ha sostenuto il sociologo americano Irving L. Horowitz (“The Idea of Peace and War in Contemporany Philosophy”, 1957). Né essa può essere identificata con talune varianti del pacifismo occidentale, come l’obiezione di coscienza al servizio militare e il rifiuto di uccidere non solo i propri simili, ma qualsiasi creatura vivente.

Questa posizione, che peraltro non escludeva in casi particolari il ricorso all’eutanasia mentre condannava il ricorso all’aborto, diviene esplicita in almeno quattro circostanze. Gandhi infatti partecipa direttamente al conflitto contro i boeri (1899) e alla repressione della rivolta degli zulù (1906). Inoltre, collabora con le autorità britanniche in due momenti della prima guerra mondiale: nel 1914, quando da Londra invita i suoi connazionali residenti in Inghilterra ad arruolarsi come volontari nel suo esercito; e nel 1918, quando da Delhi promette di reclutare soldati per le sue truppe. In un capitolo della citata “Autobiografia”, farà ammenda per aver compreso con colpevole ritardo la natura colonialista dell’Impero di Sua Maestà, ma poi afferma: “È possibile che le autorità non sempre siano nel giusto, ma finché i sudditi riconoscono l’autorità di uno stato, è loro preciso dovere conformarsi e dare il loro appoggio alle decisioni dello stato”. Il principio qui richiamato stabilisce così un obbligo di lealtà cui è subordinato ogni cittadino, anche se nel momento in cui “due nazioni si combattono -chiosa- il dovere di un seguace dell’ahimsa [non-violenza] è di far cessare la guerra”.

Gandhi, per altro verso, non cesserà mai di ribadire che “se la disobbedienza civile non è accompagnata da un programma costruttivo, è un atto criminale e una dispersione di energie”. I lineamenti essenziali di questo programma li aveva già riassunti in un pamphlet del 1909, “Hind Swaray” (“La forza della verità” nella traduzione italiana, ma “Swaray” significa autodeterminazione). Si tratta di un progetto pionieristico di “società non-violenta”, che si articolava in molteplici obiettivi: dall’abolizione dell’istituto dei “fuoricasta” o “intoccabili” (lo strato sociale più emarginato e privo di diritti) alla parità dei sessi; dalla valorizzazione del lavoro manuale alla promozione della piccola industria di villaggio; da un nuovo sistema educativo alla riduzione del divario insostenibile tra ricchi e poveri; dal contrasto all’uso delle droghe alla diffusione della lingua nazionale. Ma il punto centrale del progetto era l’introduzione del khaddar, cioè della filatura e tessitura nelle case del cotone. Perché il “khadi dà lavoro a tutti, i tessuti filati a macchina danno lavoro ad alcuni mentre deprivano molti di un’onesta occupazione. Il khadi serve le masse, il telaio meccanico serve le classi. Il khadi serve il lavoro, il telaio meccanico lo sfrutta” (“Harijan”, 1937). Profondo conoscitore delle opere di Tolstoj e impressionato dalla lettura di un libro di John Ruskin, “Unto This Last” (Fino all’ultimo”,1862), Ghandi ha sempre attribuito al lavoro manuale -individuale e collettivo- un rilevante valore pedagogico, oltre che economico. È in questo contesto che elabora nel 1938 un piano di addestramento delle “brigate della pace”, le quali avrebbero dovuto costitire l’alternativa non-violenta alla leva obbligatoria e alla polizia.

L’idealizzazione del lavoro manuale, del piccolo coltivatore e dell’artigiano, come l’atteggiamento guardingo verso la civiltà delle macchine, sono gli aspetti più controversi della concezione sociale di Ghandi, e quelli che più lo hanno esposto all’accusa di oscurantismo e di boicottaggio del progresso tecnologico. Ecco cosa scriveva nel 1939 sulla rivista “Harijan”: “Dio non voglia che l’India debba mai adottare l’industrialismo secondo il modello occidentale. L’imperialismo economico di un solo piccolo stato insulare [l’Inghilterra] tiene oggi il mondo in catene. Se un’intera nazione di trecento milioni di abitanti si mettesse sulla strada di un simile sfruttamento economico denuderebbe il mondo al modo delle locuste”. Pertanto -proseguiva- “dobbiamo concentrarci sul villaggio considerato come unità autonoma che produca soprattutto per il proprio bisogno”. Autosufficienza economica del villaggio e potere politico altamente decentrato, dunque, come corsie di un processo rivoluzionario in cui socialismo e satyagraha si incontrano dando luogo a una prospettiva di trasformazione sociale del tutto originale.

Al socialismo Gandhi si era accostato più attraverso l’esegesi dei testi della tradizione etico-religiosa indù, le “Upanishad” e la “Bhagavad Gita”, che non studiando i classici del marxismo. Solo nel 1944, prigioniero nel palazzo dell’aga Khan, leggerà “Il Capitale”. Quattro anni prima, affrontando il problema dei rapporti tra democrazia e violenza, aveva denunciato “la democrazia occidentale, nelle sue attuali caratteristiche, come una forma diluita di nazismo e di fascismo”, o “al più un paravento per mascherare […] la brama per la spartizione delle spoglie del mondo”. Alle mire espansionistiche dell’imperialismo contrapponeva un ideale di giustizia sociale egualitario, volto a dare a ciascuno popolo e a ciascun individuo beni e opportunità proporzionati ai rispettivi bisogni vitali. Nondimeno, pur non celando la sua ammirazione per le aspirazioni e lo spirito di sacrificio dei bolscevichi, Gandhi resterà sempre ostile alla lotta di classe: “In India una guerra fra le classi non solo non è inevitabile, ma è evitabile posto che abbiamo capito il messaggio della non-violenza”. Beninteso, ciò non implicava che egli negasse l’esistenza di un contrasto fra capitale e lavoro. Ne sono prova le massicce campagne non-violente da lui dirette contro i grandi latifondisti di Champaran, Kheda, Bardoli, e a sostegno degli operai tessili di Ahmedabad (nell’arco del decennio 1918-1928).

Tuttavia, anche quando ricorre a forme estreme di azione e contestazione, per Gandhi il satygraha esige una incessante disposizione al compromesso. Al suo biografo Louis Fischer aveva detto: “Sono essenzialmente un uomo incline al compromesso perché non sono mai sicuro di essere nel vero” (“A Week With Gandhi”,1947). Ed era portato a insistere sul compromesso anche perché nella lotta non-violenta occorreva gettare dei ponti di comunicazione con l’avversario, non metterlo con le spalle al muro, non inasprire il conflitto senza prima avere tentato di risolverlo con la trattativa e la discussione, anche se “il tempo del compromesso può soltanto venire quando [entrambe le parti] si trovano d’accordo sulle questioni fondamentali”. È questo il limite che distingue il compromesso nella lotta non-violenta gandhiana dal compromesso qual è generalmente praticato nella lotta politica. Non è insomma un do ut des, in quanto una “completa resa su ciò che non è essenziale è una condizione che deve essere soddisfatta da chi voglia acquistare la forza interiore necessaria a difendere ciò che è essenziale a costo della propria vita” (“Hrijan”,1940).

Il metodo del satygraha non ha avuto grande eco nella cultura e nella politica occidentale. Per Karl Jaspers, ad esempio, il suo successo era inestricabilmente legato a condizioni eccezionali: le tendenze non-violente dell’induismo e la liberalità del dominio inglese (“La bomba atomica e il destino dell’uomo”,1966). In realtà, l’intera storia dell’India dimostra tutt’altro, fino alle recenti e recentissime stragi fratricide fra indù e musulmani. Nel Novecento, del resto, storiche lotte non-violente sono andate in scena in regimi di ogni tipo. Valgano per tutte quella dei neri americani di Martin Luther King per i diritti civili e quella dei neri sudafricani di Nelson Mandela contro l’apartheid. Alcune sono state sconfitte, altre sono annegate nel sangue. Quella di Gandhi non è riuscita a cambiare la società indiana nella direzione indicata dal suo “programma costruttivo”, ma è riuscita a scuotere un popolo immenso dal suo lungo torpore, restituendogli indipendenza e dignità. Lo ha ricordato così il suo discepolo prediletto Pandit Nehru: “[Quando apparve] fu come una potente corrente di aria fresca che ci investì, facendoci stirare le membra e respirare profondamente, come un raggio di luce che squarciò la tenebra […], come un turbine che sconvolse il modo di pensare e di atteggiarsi degli uomini” (“The Discovery of India”,1959).

Non si può certo dare torto a Thomas Hobbes quando sosteneva che “i patti, senza la spada, non sono che parole”. Nessuna persona ragionevole, però, può negare l’assillante attualità della ricerca di alternative plausibili alla violenza, nei conflitti sociali e nei rapporti tra stati. Giacché, come una volta ebbe a dire Gandhi, anche la causa della libertà diventa una beffa se il prezzo che occorre pagare per la sua vittoria è l’annichilimento di coloro che ne devono godere. Poco prima dell’assassinio del Mahatma, Albert Camus, interrogandosi sulla scelta della non-violenza, aveva scritto che “se l’uomo che spera nella natura umana è un pazzo, colui che dispera di fronte agli avvenimenti è un codardo” (“Ni victimes Ni bourreaux”, in “Combat”, novembre 1946). Né vittime né carnefici, appunto, questo è il problema.