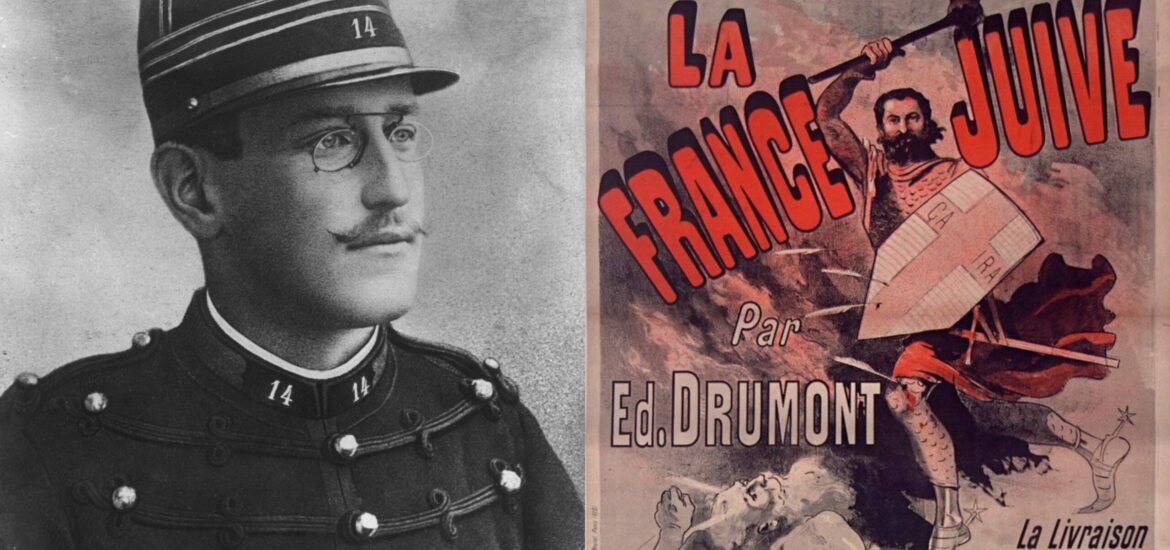

Émile Zola conquista una fama internazionale grazie al caso di tradimento che scuote la Francia sul finire dell’Ottocento. Il suo “J’Accuse”, pubblicato su “L’Aurore” il 13 gennaio 1898, sposta i rapporti di forza tra i sostenitori dell’innocenza di Alfred Dreyfus, il capitano d’artiglieria ebreo accusato tre anni prima di intelligenza con la Germania, e quanti (la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica) sono certi della sua colpevolezza. Nei mesi in cui Dreyfus viene arrestato e processato, “La France juive” di Édouard Drumont (1886) aveva superato le cento ristampe. In un’epoca in cui lo scientismo positivista si mescolava allo spiritismo e al satanismo, Drumont lo utilizza in chiave antigiudaica per spiegare come il tradimento sia connaturato all’ebreo.

Nel febbraio del 1898 la Francia, da Dieppe a Nancy, da Lunéville a Lione, da Bordeaux a Marsiglia, diventa il teatro di sommosse antisemite e di azioni violente contro gli ebrei, rei di appartenere alla “immensa società segreta dedita all’usura” (come aveva scritto già nel 1882 l’abate Chabauty in un pamphlet intitolato “Le juifs, nos maîtres! Documents et développements nouveaux sur la question juive”, citato da Michele Battini nel suo “Il socialismo degli imbecilli”, Bollati Boringhieri, 2010).

Per Drumont, fondatore del giornale “Libre Parole”, l’ebreo non appartiene al nemico, non appartiene a nessuno: è “errante” e si dissimula nelle pieghe della società. Poiché il tradimento presuppone la rottura di una relazione di fiducia, per Drumont i traditori più veri non sono gli ebrei, i quali sono piuttosto spie che infettano con la loro presenza il corpo sociale, ma i loro amici e sostenitori, i “judaïsant”. Il consenso riscosso da queste tesi conferma la verità scomoda denunciata da Mathieu Dreyfus, ovvero che l’incriminazione di suo fratello era ascrivibile al virulento antigiudaismo che allignava tra i suoi concittadini. Ma è solo nel 1898 che il mondo della cultura, anche su spinta di politici come Jean Jaurès, si decide a contrastare la marea patriottarda che stava sommergendo la Francia. Insieme a Zola, allo storico Gabriel Monod e al sociologo Émile Durkheim, i primi a scendere in campo saranno gli scienziati, a partire dal direttore dell’Istituto Pasteur Émile Duclaux.

Nell’agosto del 1898, il colonnello Henry aveva confessato di essere l’autore del documento letto all’Assemblea nazionale dal ministro della Guerra Gopdefroy Cavaignac a sostegno delle prove d’accusa contro Dreyfus: messo agli arresti nella fortezza di Mont-Valérien, il falsario fu trovato morto il giorno dopo, suicida o “suicidato”. Anche l’incriminazione di Henry aveva contribuito a rovesciare i rapporti di forza a favore del fronte favorevole alla revisione del processo che aveva portato alla condanna del capitano. Per reagire allo smacco, Drumont straccia ogni principio di certezza del diritto, affermando che Henry aveva coraggiosamente fabbricato un “falso patriottico, con il benemerito intento di proteggere i propri superiori impegnati nella difesa dell’interesse nazionale. Quel documento apocrifo, in altre parole, non era che la copia o la raffigurazione della verità, perché sintesi di “brani autentici”.

Il capitano Dreyfus verrà reintegrato nell’esercito il 12 luglio 1906, ricevendo la croce di cavaliere della Legione d’onore. In un primo momento, i socialisti italiani, sulla scia dei loro compagni d’oltralpe, avevano creduto alla sua colpevolezza. Nel giugno e nell’ottobre del 1897 il quotidiano socialista sostenne che un complotto della “bancocrazia giudaica” tentava di far evadere dall’isola del Diavolo il “capitano traditore”.

Tutto cambiò nel gennaio del 1898, quando il leader del partito socialista francese Jean Jaurès si espresse a favore dell’ufficiale alsaziano. Da allora anche “l’Avanti!” divenne innocentista e presentò il caso come una tappa della lotta per la democrazia, finalizzata a far luce sulla “fitta catena di interessi, di insane voglie, di delitti che esisteva nell’organizzazione militare, acerrima nemica di ogni sano principio di libertà, di giustizia”.