Chi ha visto L’ultimo imperatore, il grande film di Bernardo Bertolucci che ripercorre il Novecento cinese seguendo la vita di Puyi , ultimo sovrano della dinastia Qing deposto nel 1911, ricorderà le scene centrali dedicate all’insediamento di Puyi come imperatore del Manchukuo, lo stato fantoccio creato dai giapponesi nella Manciuria da loro occupata nel 1931.

La corte mancese di Puyi viene descritta come profondamente corrotta e lo stesso imperatore, ormai oppiomane e abbandonato anche dall’imperatrice, diventa il simbolo dello stato di degrado in cui i diavoli stranieri (per usare la terminologia della storiografia cinese) hanno ridotto un paese che un tempo si considerava il centro del mondo.

Quello che il film non racconta (la sceneggiatura fu approvata preventivamente dalle autorità cinesi) è che la Manciuria occupata fu guidata da una tecnocrazia formata da giovani laureati giapponesi di simpatie marxiste cui Tokyo lasciò mano libera in cambio di un generico giuramento di fedeltà a Hirohito. Questi giovani tecnici misero così in piedi un’economia pianificata dominata da imprese statali e dall’industria pesante, esattamente il modello sovietico. Come in Unione Sovietica il modello produsse negli anni Trenta ottimi risultati.

L’economia mancese aveva un così alto tasso di intervento pubblico che quando Stalin occupò la Manciuria nel 1945 lasciò intatto il modello costruito dai giapponesi. Lo stesso fece il Partito comunista cinese quando subentrò negli anni successivi nel controllo della regione. I comunisti lasciarono del resto migliaia di manager giapponesi alla direzione delle imprese mancesi, che sarebbero rimaste per decenni il nucleo duro dell’industria della Repubblica Popolare.

Il fatto che perfino il militarismo fascista giapponese ammirasse il modello sovietico dà l’idea di quanto fosse diffusa negli anni Trenta la sensazione che l’economia pianificata basata su grandi imprese statali fosse superiore al modello capitalista che in America e in Europa aveva appena prodotto la Grande Depressione. Questo complesso di inferiorità dell’Occidente si riacutizzò negli anni Sessanta, quando l’America temette (o finse di temere) di essere superata da una presunta supremazia tecnologica di un’Unione Sovietica che si stava lanciando nello spazio.

È la stessa paura, a ben vedere, che aveva preso Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia nel vedere la rapida ascesa della Germania guglielmina e nazista e che prenderà negli anni Ottanta l’America preoccupata dell’avanzata tecnologica giapponese.

In tutti i casi che abbiamo elencato la nuova potenza emergente di turno commette due errori fatali. Il primo è convincersi di essere davvero superiore e fare prima o poi il passo più lungo della gamba, diventando particolarmente aggressiva verso l’esterno. Il secondo, conseguenza del primo, è di favorire di fatto la costituzione di ampie coalizioni internazionali antagoniste. Per questo, fino a oggi, le nuove potenze emergenti hanno vinto tutte le battaglie (inclusa quella del consenso) ma perso alla fine la guerra. A questo si aggiunge un difetto strutturale delle nuove potenze emergenti, la loro rigidità. Essere rigidi fa da moltiplicatore nell’ascesa ma anche nella discesa. Si pensi a come l’America ha assorbito la sconfitta in Vietnam rimanendo in piedi, mentre l’Unione Sovietica è crollata dopo la sconfitta in Afghanistan.

Oggi ci troviamo di nuovo in una fase in cui l’ammirazione del modello cinese e la convinzione dell’ineluttabilità del suo prevalere su un capitalismo stanco e in preda a convulsioni è diffusa anche tra molti avversari della Cina. E come Roosevelt accarezzava l’idea di adottare anche in America il modello dei piani quinquennali, così oggi i sistemi occidentali adottano policy ispirate al modello cinese quando costruiscono a tappe forzate un modello di capitalismo fortemente diretto dallo stato e quando spostano il baricentro del potere da istituzioni democratiche a istituzioni tecnocratiche.

Anche tra molti investitori, da Ray Dalio in giù, è diffusa l’idea della supremazia cinese come destino da accettare come ineluttabile. Altri, come Kyle Bass, si dedicano invece da anni a predicare l’idea che la Cina è un gigante dai piedi d’argilla da combattere con tutte le nostre forze.

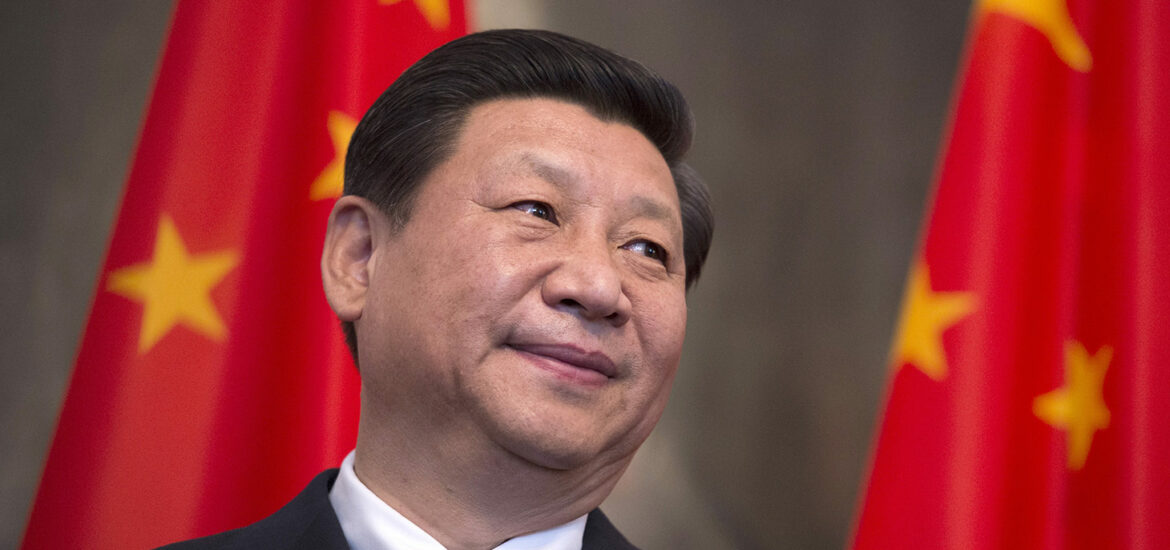

Al di là delle passioni politiche, gli investitori, nel loro interesse, dovrebbero però guardare alla Cina in modo non ideologico. Chi vede le opportunità dovrebbe guardare anche i rischi e viceversa. La Cina di Xi ha idee chiare e programmi ambiziosissimi, ma Xi è anche l’uomo che ha fatto scrivere nella Costituzione che il suo pensiero è la sintesi tra Mao e Deng quando molti investitori occidentali pensano ancora di avere a che fare con la Cina denghista che ha dato loro così grandi soddisfazioni. Lo stesso Deng, del resto, non fu mai uno Eltsin filo-occidentale e fu semmai il promotore di una dilatata e prolungata Nuova Politica Economica di leniniana memoria in cui per una fase storica, ma non per sempre, si sarebbero tollerati e perfino incoraggiati arricchimenti anche abnormi e creatori di squilibri.

Va poi considerato che per Xi, dopo le Olimpiadi del prossimo febbraio sulle nevi dell’Hebei, qualsiasi momento sarà buono per iniziare a stringere d’assedio Taiwan, fino ad arrivare, se necessario, a una guerra magari combattuta nel cyberspazio o nello spazio, ma pur sempre guerra. Anche per questo nelle misure delle ultime settimane non va vista tanto una restaurazione socialista (che in parte c’è, ma che non è l’obiettivo prioritario) quanto un ricompattamento del paese in vista di obiettivi superiori. Non piace a Xi che la tecnologia cinese si disperda in giochi da smartphone o piattaforme per comprare criptovalute. Meglio posizionare satelliti nei punti di Lagrange, le Gibilterra, Suez e Malacca dello spazio da cui attaccare i satelliti americani. Meglio lavorare con Putin per costruire una base sulla faccia nascosta della luna. Meglio costruire il 6G e le reti quantistiche. Meglio anche mantenere e rafforzare il primato tecnologico sulle rinnovabili, senza per questo rinunciare al carbone. E se fra poco navi da guerra anche italiane, tedesche e francesi pattuglieranno lo stretto di Taiwan, meglio consolidare con Putin il controllo sull’Eurasia e aggirare la tenaglia americana sul Pacifico buttandosi sull’Indiano attraverso il Pakistan o guardando in alto allo spazio.

Chi investe non deve né restare né scappare da questa Cina, deve solo scegliere bene da che parte prenderla. Vanno ancora benissimo i bond governativi, mentre il renminbi ha finito il suo ciclo di rialzo senza che per questo debba iniziare un ritracciamento. Sull’azionario è meglio evitare Etf ed essere molto selettivi, affidandosi a mani esperte. Il repricing di questi giorni ha senso ma la correzione è probabilmente terminata. Vanno poi tenuti in conto il processo di separazione accelerata (consensuale) tra finanza occidentale e finanza cinese e la possibilità, un giorno, di sanzioni reciproche. Va infine ricordato che la Cina non ha nessun bisogno dei nostri capitali e può mandarci via quando vuole. Se poi decidiamo di svendere azioni cinesi ai cinesi, come si è fatto in questi giorni, ci sono i soldi domestici per comprarle.

Messa da parte (quantomeno nel breve) la grande paura sulla Cina, resta sull’orizzonte di agosto una Fed che parla di tapering guardandosi bene dal farlo ancora per qualche mese. L’inflazione può andare dove vuole (il deflatore del Pil americano del secondo trimestre, l’indicatore più ampio, è stato rivisto al rialzo al 6 per cento). L’inflazione può anche durare quanto vuole (la definizione di transitorio della Fed è passata da 6 a 12 mesi). Due sole cose interessano al mercato, i tassi di policy a zero e la continuazione del Qe. Finché ci saranno queste due cose i bond staranno tranquilli e all’azionario basterà una crescita dell’economia anche meno brillante (è già meno brillante) per fare nuovi massimi.