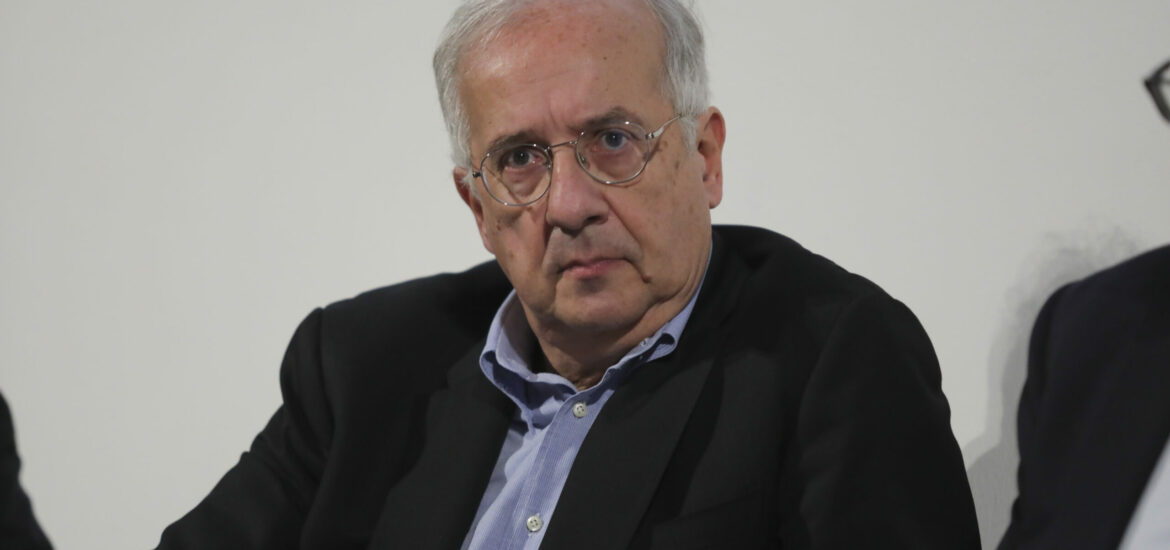

Premetto per chiarezza e lealtà verso i lettori di avere una certa simpatia personale per Walter Veltroni, per il cui Pd da lui condotto e fondato l’anno prima avrei persino votato nel 2018 se lui stesso – benedett’uomo – non me lo avesse impedito preferendo apparentarsi elettoralmente con l’Italia dei valori bollati di Antonio Di Pietro, piuttosto che con i radicali di Marco Pannella. Ma è acqua passata. Quella scelta, del resto, costò a Walter la segreteria del Pd, più ancora dell’insuccesso elettorale in Sardegna nel 2009.

Le sue dimissioni hanno via via restituito Vetroni alla saggistica e al giornalismo, sino a farne un apprezzato editorialista del Corriere della Sera. Ma questo suo processo di evoluzione, recentemente sfociato in un bel libro di meritato successo contro il linciaggio dell’ex direttore del carcere romano di Regina Coeli Donato Carretta nel 1944, mi è sembrato interrotto da un ritorno alle abitudini o passioni politiche con la rievocazione, che ha voluto fare sul Corriere, delle dimissioni di Giovanni Leone da presidente della Repubblica nel 1978: sei mesi prima della scadenza del mandato e poche settimane dopo l’assassinio di Aldo Moro. Che lo stesso Leone, non condividendo la linea della cosiddetta fermezza imposta dal Pci alla Dc e al suo governo monocolore da componente essenziale della maggioranza, aveva inutilmente cercato di sottrarre all’esecuzione dei brigatisi rossi predisponendosi alla grazia per una terrorista contenuta nell’elenco dei tredici detenuti reclamati per lo scambio con l’ostaggio sequestrato il 16 marzo in via Fani.

Veltroni mi è sembrato, francamente, più colpito dalla “solitudine” lamentata da Leone, leggendone le carte depositate in Parlamento e scritte dall’interessato a proposito sui suoi ultimi giorni al Quirinale, che consapevole e pentito – sì, pentito – del ruolo decisivo svolto dal Pci per la sostanziale deposizione del capo dello Stato. Cui avrebbero praticamente nuociuto, secondo Veltroni, più le “campagne di stampa” scandalistiche per l’affare Lockheed e altre vicende personali che l’ostilità politica maturata nei suoi confronti nel partito comunista, Che pure a quelle campagne non aveva partecipato per dissenso esplicitato da Paolo Bufalini, che non era certamente l’ultimo dirigente delle Botteghe Oscure.

Fu proprio a Bufalini che Berlinguer, come ha ricordato lo stesso Veltroni, affidò l’incarico di andare a riferire al principale, più fidato collaboratore di Leone che occorrevano le sue dimissioni come “segnale” di cambiamento, reazione e simili all’impopolarità della politica. Che sarebbe emersa dai referendum sulla legge Reale per l’ordine pubblico e soprattutto sul finanziamento pubblico dei partiti, scampato per un soffio alla bocciatura.

Ma, più che di ansie morali o moralistiche il Pci soffriva in quel momento del perso di una crisi della politica di solidarietà nazionale avviata con la Dc sul solco del “compromesso storico” elaborato precedentemente da Berlinguer in persona. Un peso riconosciuto e raccontato da Veltroni in termini generici, senza mai riconoscere, e quindi precisare se condiviso o non da lui, l’ostilità procuratasi da Leone alle Botteghe Oscure dandosi da fare per un rilascio in qualche modo negoziato di Moro da parte delle brigate rosse, Questo, in realtà, più che ogni altro, fu il fattore, il motivo vero dello scontro consumatosi in quei giorni. Uno scontro descritto da Veltroni raccontando più delle penose interlocuzioni di Leone con i colleghi di partito Giulio Andreotti e Benigno Zaccagnini, smaniosi di chiudere la partita reclamata da Berlinguer, che dei rapporti diretti o indiretti fra lo stesso Leone e il Pci. Che peraltro alle elezioni presidenziali del 1971 non aveva voluto votarlo, così come non aveva voluto votare il precedente candidato ufficiale della Dc, che era stato Amintore Fanfani. Avrebbe invece voluto votare Moro, bloccato però dal suo partito nelle scuderie, diciamo così, nonostante il tentativo compiuto ad un certo punto dal segretario Arnaldo Forlani di metterlo in pista, in dissenso dal suo ormai ex capocorrente Fanfani.

La fretta di Berlinguer, a monte di quella di Andreotti e Zaccagnini, di chiudere la partita del Quirinale aperta -ripeto- dal Pci nasceva peraltro dalla paura nutrita alle Botteghe Oscure, e non so se avvertita anche dall’allora poco tpiù che ventenne Veltroni, che Leone si lasciasse tentare dal desiderio di chiarire le circostanze nelle quali era stato vanificato il suo tentativo di salvare la vita di Moro. Il cui assassinio avvenne poche ore prima che, conclusa una riunione molto attesa della direzione democristiana, l’unica durante tutto il sequestro del presidente del partito, Leone firmasse la grazia a Paola Besuschio e cercasse di fare riaprire fra i capi delle brigate rosse la discussione sull’epilogo del sequestro e della prigionia del presidente dc.

Leone insomma, per dirla il più chiaramente possibile, persino brutalmente, doveva lasciare il Quirinale il più presto possibile e nel modo meno decoroso per lui, o più sputtanante, perché non fosse credibile una sua recriminazione su come fosse stato gestito il sequestro dal governo. Una recriminazione di cui si coglie una traccia, o un sintomo, in un passaggio delle carte di Leone lette e riferite da Veltroni su una richiesta dello stesso Leone di ricorrere alla Croce Rossa Internazionale per sciogliere la matassa del sequestro. Una strada che il governo disse a Leone di avere già inutilmente percorso senza tuttavia convincerlo di averci davvero tentato,

L’operazione di sostanziale intimidazione e discredito del presidente della Repubblica raggiunse sinistramente, diciamo pure ignobilmente, i suoi effetti. Leone si chiuse in casa, nella sua villa alle Rughe, come in un ricovero in una guerra. Tornò praticamene a parlare – fra l’altro con una intervista al Foglio da me raccolta nel suo studio accanto alla moglie – dopo una ventina d’anni, quando a cambiare il clima attorno a lui furono i radicali con una lettera di scuse per il contributo dato alle sue dimissioni e al suo ingiusto discredito. Che è la lettera con la quale Vetroni ha aperto la sua rievocazione della vicenda più tragica, ambigua, sordida della Repubblica, dopo o accanto a quella dello stesso sequestro di Moro. La vicenda cioè di un capo dello Stato eliminabile senza bisogno né di sequestrarlo né di ucciderlo.