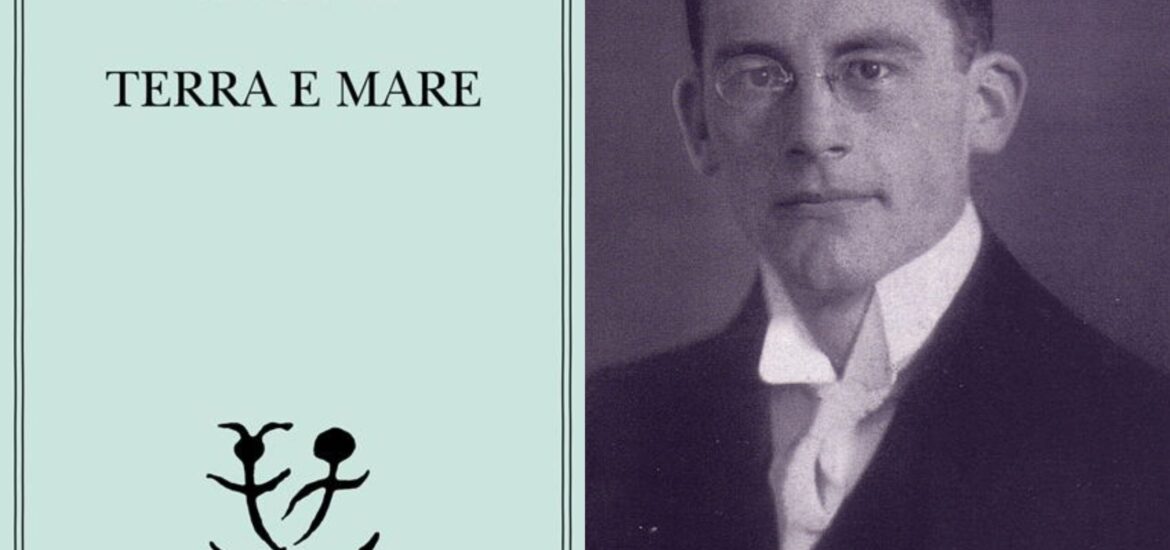

“La storia del mondo è storia di lotta di potenze marinare contro potenze di terra e di potenze di terra contro potenze marinare”, sostiene Carl Schmitt in un saggio in forma di racconto per la figlia Anima scritto nel 1942, “Terra e mare” (Adelphi, 2002). È alla luce di questa contrapposizione, rappresentata nella Bibbia dai mostri Leviathan e Behemoth, che il giurista tedesco rilegge le grandi dicotomie della storia umana: amico e nemico, ordine e disordine, guerra e pace. In un racconto più influenzato dai romanzi di Herman Melville che dagli studi sul Rinascimento di Jacob Burckhardt, il teorico dello “stato di eccezione” descrive quella “rivoluzione spaziale planetaria” segnata dall’evento con cui inizia l’era moderna: la scoperta delle Americhe.

È da allora che l’uomo, per sua natura creatura terrestre, “rinasce quale figlio del mare”. Venezia e Genova, Amsterdam e Londra sono le culle di questa rinascita. Nell’antichità, la stessa Atene di Temistocle aveva evitato un declino rovinoso trasformandosi in una talassocrazia. Nelle “Vite parallele”, Plutarco sottolinea come, una volta sventata la minaccia persiana dopo la vittoria di Salamina (480 a.C.), con l’apertura del Pireo fosse subentrato ai tradizionali “aristòi” latifondisti un ceto virtuoso del “remo e del timone”.

Il suo valore sociale non si basava sul sangue o sulla proprietà terriera, ma sulla capacità di governare la nave, metafora della capacità di reggere la polis. Questa “apertura al mare” crea anche una nuova antropologia: marinai, nostromi e piloti educati all’audacia e alla prudenza, al coraggio e all’accortezza che il dominio dei flutti imponeva (Filippo Ruschi, “Questioni di spazio”, Giappichelli, 2012). La funzione pedagogica del mare sarà ripresa da Tommaso Moro, il quale colloca la “societas perfecta” su un’isola, Utopia, in cui erano ignote avidità e intolleranza. Il futuro cancelliere inglese, il lord cattolicissimo condannato alla pena capitale da Enrico VIII, concepisce il suo libello nel 1516, quando l’Atlantico cominciava ad essere solcato con una certa regolarità.

“Terra e mare” è forse la prima opera che segna il definitivo distacco di Schmitt dal nazionalsocialismo. Quando la scrive, egli “già tende a paragonarsi al Benito Cereno di Herman Melville, capitano di un galeone spagnolo dirottato a seguito della ribellione degli schiavi che trasportava, metafora dell’intellighenzia tedesca ostaggio della barbarie nazista” (Gabriele Trombetta, “Filodiritto”, 14 maggio 2021). L’opposizione fondamentale tra terra e mare, nella sua dimensione mitica, è tratta dall’Antico Testamento, dove in molti luoghi si fa riferimento a Behemoth, bestia terrestre, e Leviathan, mostro marino.

Le due creature soprannaturali si battono in una lotta epica, in cui Behemoth cerca di azzannare e incornare Leviathan, che con la coda gli serra le mascelle. Schmitt osserva come questa postura della lotta rievochi il blocco navale perpetrato dalle potenze marittime in danno di quelle terrestri. Nella letteratura popolare, del resto, la lotta tra l’Inghilterra e la Russia era comunemente rappresentata come uno scontro tra la balena e l’orso. Lo stesso Napoleone parlava dell’elefante francese di fronte alla balena inglese.

La storia mondiale può essere così raccontata alla luce del contrasto terra-mare. Da Creta, civiltà marittima, che debellò i pirati del Mediterraneo orientale; ad Atene, vincitrice sulla potenza terranea persiana e sconfitta dall’altrettanto terrestre Sparta; a Roma, città terrestre, che trionfò sulla marittima Cartagine. Alla disgregazione dell’Impero d’occidente, sopravvisse l’Impero d’oriente, con le sue navi e il fuoco greco. Accanto ad esso, altre potenze marinare a nord e sudest: i vichinghi e i saraceni. Con le crociate -condotte da principi terrestri, che marciarono nei Balcani piuttosto che imbarcarsi nei porti italiani- si affermò poi la potenza marittima veneziana.

Schmitt, adottando un registro epico-letterario, rimanda alla saga dei balenieri, eroici scopritori di mari e lande sconosciute. Erano cacciatori, piuttosto che pescatori, che intrepidi affrontavano il Leviatano coi loro arpioni, nei mari freddi del nord. Balenieri che si fondono con l’elemento marino e ne conoscono gli abissi oceanici. A quel tempo, nel XVI secolo, iniziarono simultaneamente il loro elementare cammino sul nostro pianeta due diversi tipi di cacciatori, che aprirono nuovi spazi sconfinati da cui nacquero grandi imperi: sulla terra i cacciatori di pellicce russi, che sulle tracce delle loro prede conquistarono la Siberia, raggiungendo via terra la costa dell’Asia orientale; sul mare questi balenieri originari dell’Europa settentrionale e occidentale, che andavano a caccia per tutti i mari del mondo e rivelarono il globo. Sono questi i primi nuovi, veri “figli del mare”.

Schmitt osserva come in quel periodo si sviluppò anche una nuova tecnica navale, fondata sulla vela, che consentiva di navigare controvento. Al riguardo fu fondamentale l’apporto della cantieristica olandese. Analogamente, superando la tradizione militare durata sino a Lepanto, “iniziò una nuova era della strategia navale”. Il posizionamento di bocche di fuoco a bordo delle imbarcazioni da guerra richiedeva infatti una estrema perizia nel controllo delle manovre e degli spostamenti sulla superficie marina.

La scoperta di nuovi mondi offrì successivamente immensi spazi di conquista. A questa corsa parteciparono, in diversa misura, tutti i paesi europei. Fu tuttavia solo l’Inghilterra a raccogliere con determinazione la sfida del mare. Pionieri della conquista del mare furono i pirati, i primi a insidiare il dominio spagnolo del “Siglo de oro”. Accanto a loro c’erano i corsari, autorizzati dai loro governi ad arrembare le navi nemiche. Schmitt, sulla scia di Max Weber, sottolinea che il fenomeno della pirateria è legato al protestantesimo professato dai suoi protagonisti.

In questo senso, come l’etica protestante aveva nutrito lo sviluppo capitalistico, l’élite protestante, convinta della propria superiorità morale e spirituale, fornì il supporto ideologico e le energie umane alla scelta per il mare. Non è quindi casuale che i più valorosi navigatori e pirati siano stati i puritani inglesi, gli ugonotti francesi e i calvinisti olandesi, che intrapresero una sanguinosa lotta contro i cattolici. In questo senso, la contrapposione tra amico e nemico si ripropone tra cattolicesimo (gesuitismo) e protestantesimo (calvinismo).

Del resto, c’è una forte correlazione tra conquista dei mari e “capitalismo di rapina”. Gli inglesi, da pastori che vendevano la lana delle pecore nelle Fiandre, divengono ricchi navigatori anche in virtù delle grassazioni dei loro corsari. Quindi, l’Inghilterra decide per il mare, per il capitalismo e per l’universalismo. Schmitt identifica il momento cruciale di questa scelta nell’occupazione della Giamaica nel 1655 da parte di Oliver Cromwell, il puritano protettore del Regno. Al contempo, l’Olanda -che pure aveva prevalso sui mari sino al Seicento -era costretta ad “interrarsi” per difendersi dalle mire espansionistiche del Re Sole. Anche la Francia, col massacro della notte San Bartolomeo del 1572, rinunciava all’elemento marittimo, associandosi alla Chiesa romana e decidendo definitivamente per la terra.

L’Inghilterra, dunque, ereditò la tradizione marittima e le imprese oceaniche di tutti gli altri popoli europei. Secondo Schmitt, non può stabilirsi alcun parallelo con altre potenze marittime della storia: “qui siamo di fronte a un caso essenzialmente unico. La sua peculiarità, la sua unicità consistono nel fatto che l’Inghilterra compì una trasformazione in un momento storico e in un modo del tutto differenti da quelli delle precedenti potenze marittime, trasferendo cioè veramente la sua esistenza dalla terra all’elemento del mare. Essa così non vinse soltanto molte battaglie navali e molte guerre […], ma anche […] una rivoluzione di immensa portata, una rivoluzione spaziale”.