Jules Michelet, nella “Histoire de France au XVII siècle” (1858), descrive il cardinale Giulio Mazzarino (1602-1661) come un avventuriero da commedia, come una sorta di germe patogeno che aveva inoculato nel corpo del paese il morbo della doppiezza italiana. Non fortuitamente i politici francesi contemporanei non desiderano essere accostati alla sua figura. A tal proposito, nell’estate del 1995 apparvero sul giornale economico Les Echos ventiquattro “Lettres de mon château”.Lettere immaginarie, inviate -tra gli altri- a François Mitterand, Edouard Balladour, Charles De Gaulle, Bill Clinton. Piene di giudizi taglienti sulla politica dell’Eliseo, erano attribuite a un fantomatico “homme de l’ombre et de pouvoir comme l’était Mazarin”.

Nel 2004 Le Monde rivelò la sua identità: era Nicolas Sarkozy, che Jacques Chirac aveva estromesso dal governo Juppé dopo essere stato eletto presidente della Repubblica. In Italia, invece, il machiavellismo attribuito al cardinale è stato talora esaltato addirittura come un manuale esemplare. Lo dimostra la fortuna dell’apocrifo “Breviario dei politici”, pubblicato per la prima volta nel 1684. Si tratta di una raccolta di codici di comportamento -nella sfera privata e in quella pubblica- e di massime sulla virtù della prudenza e sulla convenienza della dissimulazione prive di originalità, che riecheggiano il suo apprendistato nella diplomazia pontificia. Da noi è stato largamente citato sia nelle campagne giornalistiche contro i vizi della “casta”, sia -al contrario- per proporre in chiave qualunquistica un’idea della politica come arte di mantenere il potere. Giulio Andreotti, che ha molto giocato sulle sue presunte affinità con la “leggenda nera” del cardinale, ha definito come “massime eterne” quelle contenute nel “Breviario”.

Tutto ciò conferma che la personalità di Mazzarino rimane sfuggente, e che si presta a una pluralità di interpretazioni le quali si sovrappongono al suo reale ruolo storico. Cronologicamente, il cardinale è stato l’ultimo dei “principali ministri”. Per circa un ventennio forzerà fino ai suoi limiti estremi l’istituto del “ministeriat” -ossia la funzione di alter ego del re- inaugurato dal suo predecessore, cumulando insieme le cariche di primo ministro, capo del Consiglio di reggenza e padrino di Luigi XIV. E, sempre sulla scia del suo predecessore, forzerà fino ai suoi limiti estremi il modello assolutistico, respingendo la pretesa delle giurisdizioni superiori di esaminare le leggi emanate dal re e la più generale rivendicazione di una “monarchia temperata”.

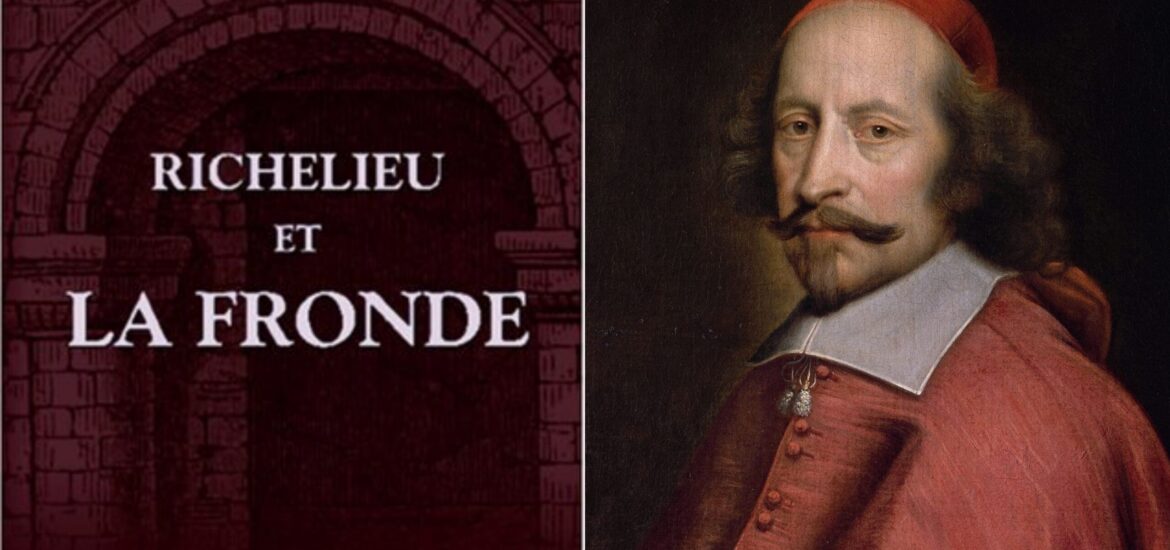

Esse erano state alla base della Fronda (fionda), termine utilizzato per designare il variegato schieramento di opposizione al “ministeriat” di Mazzarino. La rivolta scatta nell’aprile 1648, quando il governo annuncia l’intenzione di abolire la “paulette”, il diritto annuale versato dai magistrati alla Corona in cambio dell’ereditarietà degli uffici. È la miccia di un’aspra guerra civile che insanguinerà la Francia per un quinquennio, e in cui il cardinale subirà l’onta dell’esilio e un vero e proprio linciaggio morale. Migliaia di opuscoli, libelli, pamphlet vennero stampati per divulgare le “mazarinades”, ovvero le turpitudini del “mostro italiano”: avidità, mancanza di etica dell’onore, ateismo, sodomia. Nella letteratura polemica, la sua depravazione sessuale evocava tanto una personale perversione quanto il pervertimento del regno di cui era responsabile. In questo clima sovreccitato, Mazzarino era additato come un astuto corruttore del figlioccio Luigi XIV, allevato imbelle in un ambiente licenzioso, e di Anna d’Austria, che gli si era prostituita.

Il cardinale uscì vincitore da questa durissima prova. La forza del lealismo monarchico, le divisioni interne ai ribelli, la fedeltà dell’esercito, il sostegno dei grandi banchieri, la diffusa coscienza patriottica delle élite urbane, consentirono il miracolo di sconfiggere i frondisti. Il 3 febbraio 1653, Mazzarino rientrava nella capitale tra ali di folla festante. Poco dopo, il suo ritorno veniva celebrato nel “Ballet de la nuit”, nel quale per la prima volta Luigi XIV -affiancato da ventidue dignitari- apparve vestito con l’aspetto del sole. Gli anni immediatamente successivi saranno quelli del “perdono”, che mirava a recuperare i leader frondisti, ad eccezione del cardinale di Retz e del principe di Condé. I loro partiti vengono decapitati, mentre nelle province le turbolenti clientele dei clan aristocratici saranno sottoposte all’occhiuta sorveglianza degli intendenti governativi. Mazzarino era ormai virtualmente il padrone del regno. La sua fama era salita alle stelle, mentre la satira delle “mazarinades” cedeva il passo all’adulazione più sfacciata. La sua “grandeur” poggiava inoltre su un patrimonio ingentissimo, frutto di molteplici cariche e benefici ecclesiastici. Munifico mecenate, i suoi interessi artistici spaziavano dall’architettura alla pittura, dalla lirica al collezionismo di oggetti decorativi di pregio, memore dei fasti della Roma dei Barberini, di Pietro da Cortona, di Bernini.

Il ritorno al potere del cardinale coincise con una fase delicata della vita della chiesa francese. Nonostante i colpi inferti da Richelieu al nascente giansenismo, la spinta al rinnovamento cattolico aveva prodotto nuove forme di aggregazione come le Compagnie del Santissimo Sacramento, associazioni segrete con finalità caritatevoli e assistenziali a cui aderivano molti esponenti dell’élite politica e religiosa. Il cardinale aveva inizialmente ostentato la più assoluta indifferenza nei confronti del fenomeno. Non poteva però rimanere inerte di fronte al crescente conflitto tra giansenisti e i gesuiti della facoltà di teologia della Sorbona, i quali avevano condannato “Augustinus”, lo scritto postumo di Giansenio (1640) che riproponeva l’antica controversia sulla grazia e sulla predestinazione, riaffermando il primato della fede sulle opere. Nel 1653, dopo la bolla di Innocenzo X “Cum occasione”, Mazzarino si schiera apertamente contro la dottrina eretica del vescovo olandese. Ma solo alla fine del 1660 deciderà di imporre al clero la firma del formulario antigiansenista di Alessandro VII (1599-1667), avviando la soppressione delle comunità eretiche che sarà completata dal Re Sole .

Affidata la gestione finanze statali a Nicolas Fouquet, la priorità della sua politica internazionale è quella di sempre: realizzare una pace stabile con la Spagna. L’obiettivo sarà centratato, ma al prezzo di lunghe ed estenuanti trattative con il primo ministro spagnolo Luis de Haro. Con il Trattato dei Pirenei (7 novembre 1659) la catena montuosa segna la nuova frontiera tra le due potenze. Inoltre, il patto dinastico tra i Borboni e gli Asburgo prevedeva il matrimonio tra Luigi XIV e l’infanta Maria Teresa, simbolo della ritrovata concordia tra le monarchie cattoliche nel quadro di un’Europa pacificata. All’indomani del Trattato il parlamento di Parigi tributò al cardinale, elevato al grado di duca e pari di Francia, un solenne omaggio. Si sparse addirittura la voce di una sua possibile candidatura al soglio di Pietro.

Un’ipotesi fantasiosa, che comunque testimoniava la sua immensa popolarità. Ma Mazzarino era già molto malato. Gli anni della Fronda e della ricostruzione del regno avevano spossato il suo fisico. Dal 1658 erano peggiorati i disturbi cronici di cui soffriva, i calcoli e la gotta. Non era più in grado di scrivere con le sue mani. Durante il 1660, gli ambasciatori avevano notato l’infittirsi dei colloqui tra il re e il cardinale. Luigi XIV andava a visitarlo più volte al giorno, e da lui veniva messo al corrente dei segreti e dei problemi di una macchina amministrativa vasta e complessa. Tuttavia, non si negava qualche divertimento: ad ottobre Molière e la sua compagnia misero in scena nel suo palazzo “L’etourdi” e “Le precieuses ridicules”, con una ricompensa di mille scudi.

La sua agonia cessò il 9 marzo 1661, dopo aver preso l’olio santo e baciato il crocifisso. Nel suo elogio funebre il carmelitano Léon de Saint-Jean, un umanista assai vicino al cardinale, scrisse che ” nel nostro Eroe si vide un compendio di tutte le maraviglie mondane; e pure con le doti specialissime della natura, con la profondità del sapere, con profusi doni della fortuna, con tanti impieghi di guerra e di pace, con le maniere del governo politico, esercitato à prò d’un Regno sí grande, con la frequenza di gloriosissimi avvenimenti, con un capitale di ricchezze non inferiori a quelle di Lucullo e di Creso, con l’acquisto di una fama immortale, diffusa per l’Universo, […] giunge ancor esso miseramente alla tomba”. Il 10 marzo 1661, Luigi XIV, che aveva pianto sul suo letto di morte, riunì il Consiglio dichiarando che non avrebbe più nominato un primo ministro, ma che avrebbe retto la Francia da solo.