Mission accomplished. Missione compiuta. L’amministrazione Biden ha mantenuto la promessa di completare il ritiro dall’Afghanistan entro il 31 agosto, termine imposto de facto dai Talebani (la deadline originaria fissata dalla Casa Bianca era l’11 settembre), ma non la promessa di non lasciare indietro nessuno. Insomma, ha scelto di mantenere la parola data ai Talebani, al prezzo di tradire quella data ai cittadini americani. Il Pentagono ha dovuto ammettere che “centinaia” di americani che volevano lasciare il Paese sono stati lasciati in Afghanistan, mentre il presidente Biden aveva ripetutamente promesso “resteremo finché non li portiamo via tutti”.

Un ritiro che sa di fuga, precipitosa e umiliante, lasciandosi dietro centinaia di americani, decine di migliaia di collaboratori afghani, e una lunga scia di sangue, quello dei 13 marines e oltre 100 civili afghani uccisi nell’attacco di giovedì scorso rivendicato dall’Isis-K. Disastrosa si è rivelata la decisione di ritirare gran parte delle truppe e di abbandonare la base di Bagram prima della partenza di tutti i civili, erroneamente confidando nella tenuta dell’esercito e delle istituzioni della Repubblica afghana.

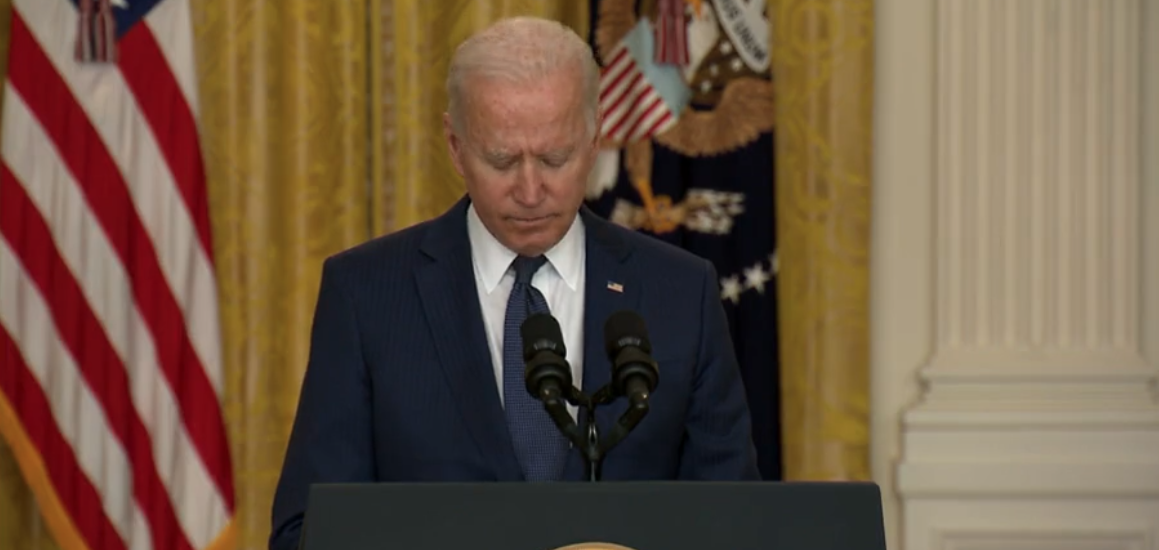

Eppure, ieri parlando alla nazione il presidente Biden ha avuto la faccia tosta di definirlo “un successo straordinario” – salvo poi scaricare tutte le colpe (di cosa, se è stato un successo?) al governo afghano e al suo predecessore Trump – condendo la sua arroganza con due gravi inesattezze: si è attribuito il merito anche delle evacuazioni degli alleati (120 mila uomini in tutto) e ha sostenuto che nessuna nazione avesse portato a termine una evacuazione come questa in tutta la storia. E Dunkirk, dice niente?

La stima ufficiale degli americani non evacuati è di 200, ma è giallo sul numero reale. Nemmeno il Dipartimento di Stato è in grado di indicarlo con precisione. Secondo alcune stime potrebbero essere addirittura migliaia gli americani rimasti nel Paese. Una decina di giorni fa la Casa Bianca spiegava che restavano in Afghanistan tra i 10 e i 15 mila americani e negli ultimi giorni ha reso noto che ne sono stati evacuati circa 6 mila. Se erano 10-15 mila e ne sono stati evacuati 6 mila, come possono esserne rimasti solo 200? Ulteriore confusione l’ha aggiunta lo stesso Biden ieri sera, rivendicando l’evacuazione del 90 per cento degli americani che volevano partire – ma il rimanente 10 per cento sarebbe un numero molto superiore ai 200 stimati.

“Non abbiamo tirato fuori tutti quelli che volevamo”, ha ammesso il comandante del CentCom, il generale McKenzie. “Non siamo stati in grado di farlo”. “Non ce ne è stato il tempo”, si è giustificato il portavoce del Pentagono John Kirby, aggiungendo “abbiamo sempre americani che restano bloccati”. Un’uscita infelice, anche perché il 23 agosto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki aveva definito “irresponsabile” parlare di americani “bloccati”: “Non lo sono”. Gli sforzi per farli uscire dal Paese proseguiranno, ma per vie diplomatiche anziché militari, ha spiegato il segretario di Stato Blinken.

Intanto, preso il controllo anche dell’aeroporto di Kabul con l’unità Badri 313 (l’ipotesi è che si tratti dello stesso “Esercito Badri” della Rete Haqqani), i Talebani hanno iniziato i festeggiamenti, che c’è da credere culmineranno l’11 settembre, a vent’anni esatti dagli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono.

Come abbiamo già osservato, sono due le narrazioni che l’amministrazione Usa sta cercando di accreditare con l’aiuto dei media compiacenti (anche qui in Italia), al fine di far apparire meno umiliante il ritiro, in particolare la folle scelta di affidare ai Talebani la sicurezza delle truppe e delle operazioni di evacuazione a Kabul, fino al punto di condividere con essi informazioni di intelligence: primo, ora la vera minaccia è rappresentata dall’Isis-K, non più dai Talebani o da al-Qaeda, di cui anzi sarebbero “nemici giurati”; secondo, il ritorno dei Talebani al potere in Afghanistan non significa il ritorno anche di al-Qaeda.

In pratica, per giustificare le sue decisioni, per attenuare l’imbarazzo di aver riconsegnato l’Afghanistan ai Talebani in poche settimane, avendo di fatto provocato lo scioglimento dell’esercito afghano, l’amministrazione Biden vorrebbe convincerci che i Talebani sono cambiati, non sono più quelli di una volta, ora ci si può fidare di loro, persino come partner nella guerra al terrorismo, essendo l’Isis il “nemico comune” da combattere. Niente di più falso.

La seconda narrazione ha patito un primo duro colpo già nelle prime ore successive al completamento del ritiro.

Sarebbe sbagliato parlare di “ritorno” di al-Qaeda, dal momento che non se ne è mai andata dall’Afghanistan. Ha mantenuto un ruolo significativo durante tutta la guerra. Piuttosto, a fare ritorno nel Paese saranno figure di primo piano rimaste nascoste, mentre affluiranno nuovi combattenti. I primi hanno già iniziato. Ieri è tornato Amin ul-Haq, ex capo della sicurezza di Osama bin Laden ai tempi di Tora Bora, uno dei suoi più stretti consiglieri nonché responsabile per il rifornimento di armi. Lo abbiamo visto apparire in un video, ripreso anche dalla Bbc, mentre arrivava in auto nella provincia di Nangarhar, acclamato dalla folla.

Qualche giorno fa, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price aveva cercato di puntellare la narrazione, rispondendo a precisa domanda che “Talebani e Rete Haqqani sono entità separate”. Dovuta a malafede o incompetenza, si tratta di una palese falsità.

La Rete Haqqani è parte integrante dei Talebani ed entrambi sono ancora oggi alleati di al-Qaeda. Il suo leader, Sirajuddin Haqqani, figlio del fondatore Jalaluddin, è dal 2015 vice emiro dei Talebani. Sia i Talebani che gli Haqqani non nascondono il loro rapporto, anzi negano di essere entità separate. Dichiarava nel 2012 Sirajuddin Haqqani: “Siamo uno dei fronti dell’Emirato Islamico, e combattiamo la jihad per la causa di Allah sotto la sua bandiera, e siamo orgogliosi della nostra promessa al suo emiro [allora il Mullah Omar, ndr] ed eseguiamo i suoi ordini e tutte le sue regole”. Dal 2008 Sirajuddin è tra i massimi leader Talebani, membro dell’Alto Consiglio dell’Emirato Islamico, noto come la Shura di Quetta.

La Rete Haqqani – dietro cui (mai dimenticarlo) c’è l’ISI, il potente servizio segreto pachistano – fornisce ai Talebani le sue forze speciali addestrate in Pakistan e Khalil Haqqani, zio di Sirajuddin, è non a caso il capo della sicurezza di Kabul e del nuovo Emirato. Due terroristi sulle cui teste pendono taglie Usa da 15 milioni di dollari complessivi. Ecco perché resta difficile immaginare che un attacco come quello di giovedì scorso a Kabul, se anche fosse stato portato a termine dall’Isis-K, non sia stato facilitato dai Talebani, e in particolare dagli Haqqani, che avevano il controllo militare della capitale e del perimetro esterno dell’aeroporto.

Ma ci viene spiegato che l’Isis-K considera suoi nemici i Talebani tanto quanto gli Stati Uniti. In realtà, tra tutti questi gruppi – Talebani, al-Qaeda, Isis-K – c’è una certa sovrapposizione, un’area grigia, se non altro perché dietro di essi c’è l’ISI. Nei giorni scorsi il Pentagono è stato costretto ad ammettere che sono “migliaia” i prigionieri Isis-K liberati dai Talebani dopo aver preso il controllo della base di Bagram abbandonata dagli americani. Eccoli, i “nemici giurati”…

Come la storia insegna, gruppi jihadisti in competizione tra loro riescono facilmente a mettere da parte le loro rivalità quando si tratta di colpire il nemico comune per eccellenza – l’America. Soprattutto quando si presenta un’occasione più unica che rara come quella dei giorni scorsi di infliggergli una cocente umiliazione praticamente a costo zero, con le truppe Usa in condizioni di estrema vulnerabilità.

Talebani e ISI usano l’Isis-K come plausibile capro espiatorio. Utile soprattutto in una fase come questa, in cui avevano tutto l’interesse da una parte ad un finale con il botto per rafforzare l’immagine della superpotenza sconfitta e umiliata e dei Talebani vittoriosi, ma dall’altra senza un loro coinvolgimento diretto, che avrebbe complicato i piani di legittimazione del nuovo Emirato a livello internazionale.

L’amministrazione Biden ha reagito all’attacco lanciando due raid con drone. Nel primo, sono stati uccisi due “pianificatori” dell’Isis-K, ma il portavoce del Pentagono John Kirby si è rifiutato in due occasioni, davanti alle richieste dei giornalisti, di rivelare la loro identità (fino a ieri non trapelata nemmeno sui media) – evidentemente non così di primo piano. Nel secondo raid sono rimasti uccisi dieci civili membri di una famiglia, tra cui sei bambini. Il Pentagono ha dichiarato di non essere in grado di contestare questa versione e non è ancora chiaro se l’obiettivo – un presunto attentatore suicida a bordo di un veicolo – sia stato colpito. E anche qui potrebbe esserci lo zampino della Rete Haqqani.

Il tentativo di tracciare una netta linea di demarcazione tra Talebani e Haqqani (e tra questi e al-Qaeda o l’Isis-K) è funzionale a legittimare un dialogo con i Talebani e a giustificare di avergli riconsegnato in così breve tempo l’Afghanistan. Ieri il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, intervistato alla Nbc, si è rifiutato di definire i Talebani “nemici”, spiegando che “è difficile mettergli una etichetta”, e alla Abc non ha escluso di concedere loro aiuti diretti.

Ma i rapporti che li legano ad al-Qaeda non sono facilmente dissimulabili. A poche ore dal ritiro definitivo degli Usa al-Qaida si è congratulata con i Talebani per la “storica vittoria”: “È una lezione e un esempio per tutti i jihadisti”, si legge nel comunicato in inglese e arabo riportato su Site. Il gruppo terroristico esorta inoltre “le masse” in Europa e nell’Asia orientale a “liberarsi dall’egemonia americana-occidentale”. E chi ha onorato al-Qaeda? I tre emiri dei Talebani dalla loro fondazione e Jalaluddin Haqqani, sottolineando che la loro leadership ha aperto la strada alla vittoria.