A novembre gli americani andranno a votare e sceglieranno un nuovo presidente. La politica estera non sarà la preoccupazione principale della popolazione, ma c’è comunque un paese che oggi come ieri continua a influenzare le promesse e le invettive della campagna elettorale: la Cina.

La competizione commerciale, industriale e politica tra Washington e Pechino è cambiata molto negli ultimi sette anni, e chissà come evolverà ancora nei prossimi. Ma di una cosa almeno si può essere certi: che la sfida tecnologica con la Cina gode di un consenso bipartisan negli Stati Uniti, come spiega Alessandro Aresu, analista geopolitico, consigliere scientifico di Limes e autore di Le potenze del capitalismo politico e Il dominio del XXI secolo. “Per leggere questo aspetto”, racconta Aresu, “bisogna considerare le iniziative del Congresso, come il comitato sul Partito comunista cinese presieduto fino al 2024 dal repubblicano Mike Gallagher, e non solo quelle delle varie amministrazioni, anche per la natura del sistema istituzionale degli Stati Uniti. Nel contesto del cosiddetto Stato profondo, ormai la fazione meno offensiva nei confronti della Cina, più presente nel dipartimento di Stato e nel dipartimento del Tesoro, risulta minoritaria rispetto alla posizione della difesa e dell’intelligence. Pertanto, c’è e ci sarà continuità” tra l’amministrazione attuale e quella che seguirà, a prescindere dal partito del presidente.

Lo abbiamo già visto, del resto: “alcuni ampliamenti di strumenti, come i controlli sulle esportazioni, sono arrivati con l’amministrazione Trump nel caso Huawei e poi sono stati estesi e affinati con l’amministrazione Biden con la Dottrina Sullivan, esposta in modo molto ambizioso e chiaro dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, e con le azioni del Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio sotto Gina Raimondo. L’amministrazione Biden”, prosegue Aresu, “ha unito a questi elementi, nell’ottica di quello che io chiamo sanzionismo, altri due elementi: in primo luogo, sono stati approvati programmi di politiche industriali con effetti reali, mentre nel caso dell’amministrazione Trump eravamo agli annunci; in secondo luogo, un più forte coordinamento con gli alleati in vari contesti: i Five Eyes, il G7, l’allargamento di AUKUS”, ovvero il patto sulla sicurezza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia che potrebbe includere anche il Giappone, il Canada, la Corea del sud e la Nuova Zelanda.

I LIMITI DELLE RESTRIZIONI SULLE TECNOLOGIE SENSIBILI

Il fatto che c’è già stata e senz’altro ci sarà una continuità di fondo tra repubblicani e democratici nell’approccio alla competizione tecnologica con la Cina non significa però che non ci saranno scostamenti. Ad esempio, secondo Aresu la prossima amministrazione effettuerà delle deviazioni dall’approccio small yard, high fence (“cortile piccolo, recinto alto”), ovvero quel concetto basato sull’inasprimento delle restrizioni commerciali verso un gruppo ristretto di tecnologie sensibili. Un approccio che l’analista ritiene “per sua natura ambiguo quando parliamo della sicurezza nazionale e delle tecnologie. Faccio alcuni esempi relativi al presente e al futuro prossimo. Nell’ordine esecutivo dell’estate 2023 sul programma di investimenti esterni degli Stati Uniti, volto a limitare al massimo i finanziamenti dei fondi di venture capital statunitensi alle aziende cinesi, adesso non sono presenti le biotecnologie, che a un certo punto saranno aggiunte, perché l’evoluzione della tecnologia va in quella direzione. Allo stesso tempo, il cortile o giardino che viene controllato non è mai piccolo in realtà”.

“Un esempio tradizionale”, continua l’analista, “è quello dell’industria dei semiconduttori, dove prima si dice che bisogna controllare alcuni prodotti più avanzati per impedire il loro uso a fini militari da parte dell’Esercito popolare di liberazione, poi siccome nella realtà dei fatti l’uso a fini militari riguarda in prevalenza prodotti meno avanzati su cui si concentra la capacità produttiva cinese, questo genera un dilemma pratico per cui il cortile verrà comunque allargato anche se in pratica non può essere allargato costantemente e indefinitamente perché altrimenti c’è troppa incertezza. Con Donald Trump a questo, che avverrà comunque, si aggiungeranno anche dazi probabilmente verso gli stessi alleati, che potranno avere in effetti implicazioni negative sulla questione del coordinamento”.

Quando si discute delle restrizioni americane alle esportazioni in Cina di semiconduttori e macchinari di chipmaking, ci si domanda soprattutto due cose: se queste restrizioni stiano funzionando (se cioè Pechino saprà riorganizzarsi o meno), e se le aziende toccate dal divieto (non solo statunitensi, ma anche europee e giapponesi, ad esempio) riusciranno a compensare la progressiva riduzione del mercato cinese, spesso fondamentale per gli utili. A detta di Aresu, per poter dare una risposta completa bisogna innanzitutto ricordare che un cosiddetto de-risking, quindi un’analisi della supply chain per ridurre il rischio di concentrazione di alcuni fornitori che possono generare problemi politici, è un processo in corso in Cina da molto tempo, anche se non può essere un processo indolore. Dopodiché è necessario leggere gli articoli di due giornaliste taiwanesi del Nikkei Asia, Cheng Ting-Fang e Lauly Li.

“Dal 2018 in poi, le due reporter hanno spiegato benissimo la questione fondamentale. C’è un articolo del 2021 in cui parlano di come Yangtze Memory Technologies, azienda di Wuhan che produce memorie, avesse costituito un’unità di ottocento persone per revisionare la supply chain, analizzando fornitori di fornitori con un punteggio per il rischio geopolitico e controlli incrociati: i componenti più ad alto rischio sono quelli americani, seguiti da quelli giapponesi, dagli europei, per finire con i fornitori locali. La Cina sta facendo questo processo e poi si riorganizza chiaramente attraverso grandi integratori: Huawei, BYD, le attuali e prossime realtà dell’ecosistema della robotica. Quindi sì, certo che Pechino si riorganizza con un processo molto importante e ambizioso. Il problema è che su alcune tecnologie, soprattutto quelle relative ai macchinari dei semiconduttori, non puoi organizzarti anche con enormi risorse e coordinamento e far spuntare aziende come Applied Materials, Tokyo Electron, ASML nel giro di qualche mese o anche di molti mesi. Puoi dire che lo stai facendo, che stai inventando nuove tecniche, ma a mio avviso siamo davanti a una specie di nebbia di guerra perché tanto nel breve termine in buona parte non è vero. Però, se sei la Cina, hai comunque la leva del mercato cinese, che è un fattore fondamentale, quindi giochi nel breve e nel medio termine, ed è evidente che investi sempre più risorse nei tuoi punti di deboli, quindi proprio nell’ecosistema dei macchinari”.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FILIERA GREEN

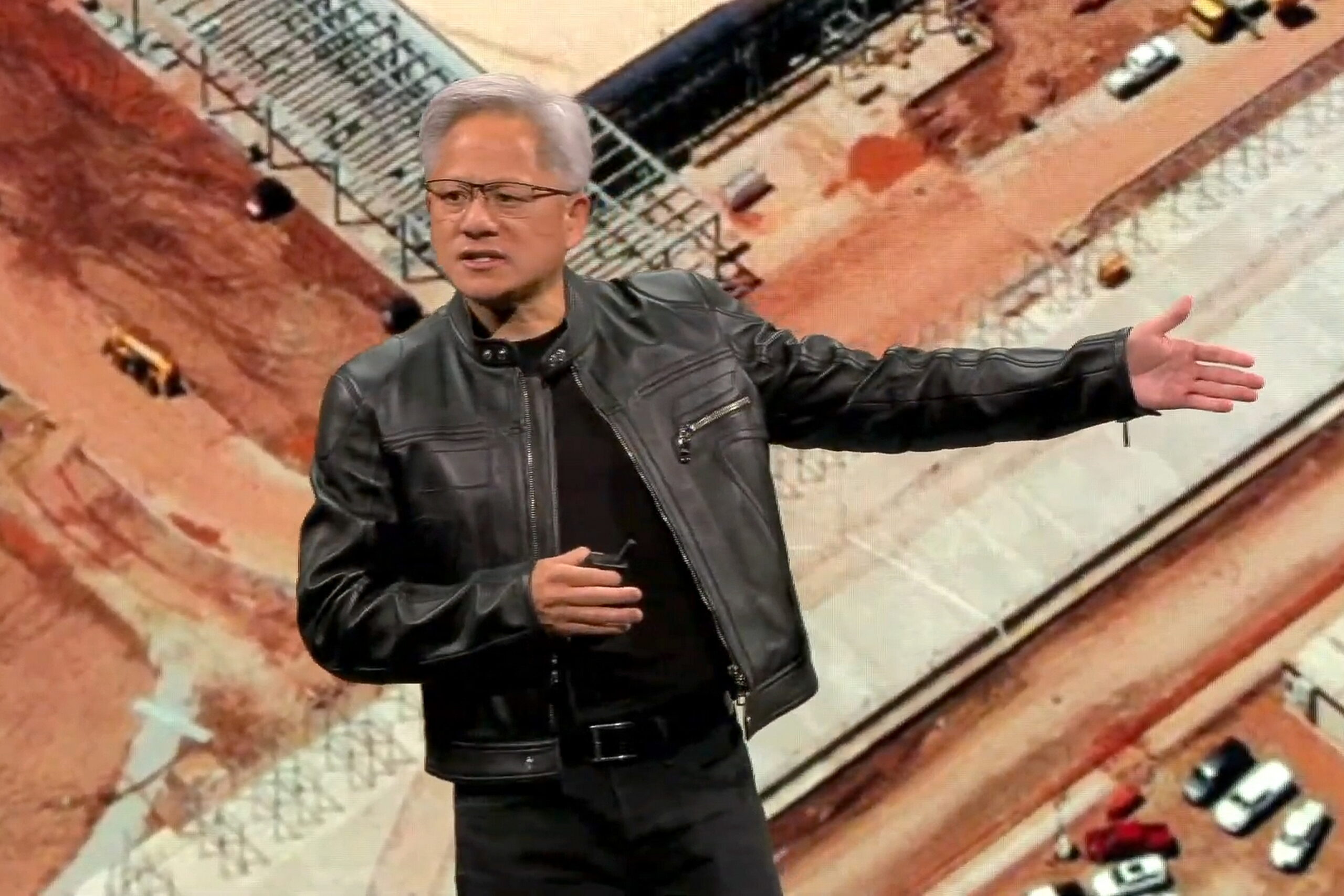

La contro-promessa degli Stati Uniti alle imprese rimane solida, perché si basa sul fatto che in un’industria che resta sempre ciclica c’è un super-ciclo, quello dell’intelligenza artificiale, che l’America domina. La posizione europea, invece “è, come quasi sempre, molto peggiore. Non nelle nicchie di ASML e di altre aziende, che non sono realmente attaccabili più di tanto”, specifica Aresu, “ma in quelle aziende integrate come Infineon, STM e NXP che sostanzialmente competono negli ambiti dove il mercato cinese conta moltissimo, automotive e industria, e dove la possibilità che vengano superate dall’ecosistema cinese col suo enorme potere di coordinamento è molto elevata, a meno che non ci siano processi di consolidamento e cambiamento radicale”.

Oltre ai semiconduttori, negli ultimi tempi gli Stati Uniti appaiono concentrati sulla cosiddetta sovraccapacità dell’industria verde cinese, cioè sull’eccesso produttivo di pannelli solari, batterie e veicoli elettrici – oltre che di acciaio – che fa crollare i prezzi globali e impedisce la concorrenza. Il surplus manifatturiero della Cina rappresenta una minaccia all’agenda industriale di Biden. E non è chiaro cosa possa fare l’Unione europea, che ha obiettivi energetico-industriali simili ma sconta uno svantaggio competitivo nei confronti sia di Pechino, sia di Washington.

Secondo Aresu, nella filiera green la posizione degli Stati Uniti non è semplice perché i progressi tecnologici, organizzativi e pratici fatti dalla Cina non possono essere cancellati facilmente, “anche con la forza finanziaria dell’Inflation Reduction Act. Mentre il dilemma della Cina è che il suo enorme mercato sarà sempre più controllato da aziende cinesi, ma questo mercato non basta e devono essercene di altri: la Cina può fare a meno in alcune filiere del mercato statunitense, e lo mette già in conto, ma togliamoci dalla testa che possa sostenere la sua crescita soltanto con mercati africani e sudamericani che non hanno i numeri adatti e non li avranno per molto tempo. Il fatto che alla Cina basti il mercato del cosiddetto Sud globale, qualunque cosa sia, è una favola, oltre al fatto che presuppone che questo fantomatico Sud globale sia tutto filo-cinese”.

Quanto invece all’Unione europea, l’analista considera la sua posizione “molto problematica. Ricordo”, racconta, “quando avevo pubblicato Le potenze del capitalismo politico nel 2020 e mi accusavano di essere anti-europeo e in errore, perché l’arrivo di NextGenerationEU avrebbe trasformato il blocco in una superpotenza della transizione ecologica e digitale. Naturalmente, non è stato così. Anzi, ora la situazione può diventare ancora più grave”.

Che fare? Per invertire la tendenza, Aresu pensa che debbano succedere due cose in parallelo. “Da un lato, alcune industrie europee (come quelle automobilistiche) devono svegliarsi rispetto alla competizione, investire seriamente, smettere di considerare la Cina una specie di Paese del Bengodi dove ci saranno i loro profitti futuri perché tanto non sarà così. Dall’altro lato, dobbiamo tutti ammettere che Frans Timmermans non aveva capito nulla dell’evoluzione geopolitica delle stesse filiere della transizione energetica, e dunque dobbiamo rafforzare la sensibilità industriale dell’ultima parte dell’azione della Commissione: buona parte dei provvedimenti europei devono essere privati del loro insopportabile peso regolatorio per le imprese; anzi deve esserci idealmente meno regolazione. Mentre su alcune filiere fondamentali per la nostra vita digitale, come quella chimica, dovrà esserci una stretta collaborazione tra il pubblico e il privato in Europa”.

“Se non accadranno tutte queste cose in parallelo, ed è probabile che non accadano”, conclude l’esperto, “un ulteriore declino europeo, col nostro impoverimento progressivo, sarà inevitabile”.

(Articolo pubblicato sull’ultimo numero del quadrimestrale di Start Magazine)