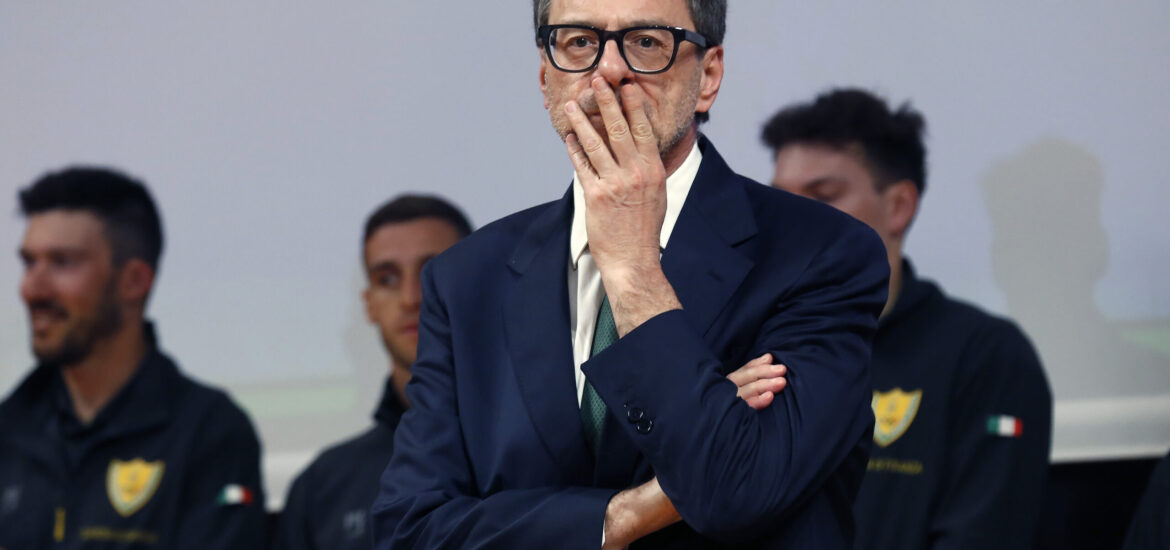

L’occasione era formale e importante: giovedì scorso il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti si è presentato in audizione presso la Commissione Bilancio per commentare la manovra economica per il 2026.

Tanti i temi affrontati, ma qui ci concentriamo su una frase passata (ovviamente, per i motivi che saranno comprensibili proseguendo nella lettura): “Questi prestiti non sono gratis, costano in questo momento […] poco sopra il 3%”.

Si tratta, finalmente di un raggio di luce, seppure parziale, sul grande mistero del costo dei prestiti che la Commissione ha erogato alla Repubblica Italiana per finanziare il PNRR.

Tralasciamo i 69 miliardi di sussidi, il cui debito sarà rimborsato ai mercati attingendo al bilancio Ue, e quindi ai contributi pro-quota dell’Italia. Qui parliamo dei prestiti. Su un totale inizialmente accordato di 122,6 miliardi, ad oggi abbiamo incassato complessivamente 104,6 miliardi erogati in sette rate a partire dall’aprile 2022. L’ottava rata potrebbe essere incassata entro fine anno, portando così a 118 miliardi il totale del prestito. La parte residua è legata agli obiettivi ed ai traguardi della nona e decima rata e dovrà essere richiesta entro il 31 agosto 2026.

Sono debiti che diventano 117 miliardi tenendo conto anche dei prestiti del fondo Sure per la cassa integrazione durante la pandemia e concorrono al totale del debito pubblico che a fine agosto era pari a 3.082 miliardi. Quindi poco meno del 4% dello stock complessivo.

E già questo ci deve far riflettere. Per uno Stato che si presenta sui mercati obbligazionari tutti i mesi con emissioni lorde mediamente pari a circa 50 miliardi e nel 2024 e 2023 ha rispettivamente eseguito emissioni lorde per 532 miliardi (361 miliardi titoli a medio-lungo termine e 171 miliardi Bot) e 516 miliardi (360 a medio lungo e 156 Bot), i prestiti della Commissione sono spiccioli. Invece siamo stati costretti a indebitarsi con la Commissione per una somma tutto sommato irrilevante.

Nulla che non avrebbe potuto essere agevolmente incassato dal Mef senza necessità di mettere in piedi un mostro burocratico che ha praticamente ingessato e assorbito dal 2021 qualsiasi attività di programmazione di investimenti. Tutto è stato subordinato al PNRR e agli obiettivi e traguardi semestrali da conseguire, altrimenti da Bruxelles non sarebbero arrivati quei quattro spiccioli di cui sopra.

Il diverso ordine di grandezza di questi numeri sgombra il campo dal primo argomento portato a sostegno della necessità di indebitarsi con Bruxelles anziché con i mercati, cioè la (inesistente) incapacità dell’Italia di attrarre investitori. Chi colloca oltre 500 miliardi all’anno non avrebbe avuto problemi a venderne altri 40.

Resta il tema del presunto minor costo del debito Ue nei confronti dei titoli pubblici. E qui le parole di Giorgetti accendono un faro importante per far comprendere che questa convenienza è piuttosto dubbia, se non proprio inesistente. Infatti quel “poco sopra al 3%” di cui parla Giorgetti non sappiamo se è riferito al costo medio per interessi dell’intero stock di 105 miliardi o è il tasso che si applica all’ultima rata ricevuta.

In entrambi i casi non sembra proprio che la Repubblica Italiana abbia fatto un buon affare. Perchè il Mef ha sostenuto un costo medio all’emissione negli anni dal 2021 al 2024 rispettivamente pari al 0,10%, 1,71%, 3,76%, 3,40%.

Sappiamo anche la Commissione ha emesso titoli su scadenze brevi, medie e lunghe a partire dalla seconda metà del 2020 per complessivi 930 miliardi, di cui 730 miliardi tuttora in circolazione. Le prime emissioni del 2020/2021 sono avvenute addirittura a tassi negativi.

Allora com’è possibile che la Commissione oggi “ribalti” all’Italia e, possiamo immaginare, ai pochi altri Paesi malcapitati come la Grecia, un tasso “poco oltre il 3%”?

C’è da approfondire e non poco perché probabilmente abbiamo sbagliato “banca”. Infatti si prospettano diversi casi. C’è da dire subito che indebitandoci con la Commissione ci siamo privati della possibilità di adottare una strategia di tasso, subendo le scelte della Commissione. Abbiamo cioè rinunciato alla possibilità di attuare una strategia di emissione di titoli a tassi molto bassi, incorporando correttamente una prospettiva di rialzo dei tassi. Una scelta che sembrava doverosa almeno fino alla metà del 2022 e che abbiamo appaltato ad altri. La Commissione – niente affatto esperta di un mercato in cui l’Italia è tra i primi emittenti al mondo – ha fatto scelta di durata e scadenza del tutto discutibili. Tra cui quella di emettere una discreta quota di “Bills” (titoli a breve) che hanno un senso per la gestione della Tesoreria di uno Stato sovrano, ma molto meno per la Commissione. Perché quest’ultima aveva ed ha il solo obiettivo di raccogliere denaro “una tantum” e prestarlo agli Stati membri su scadenze medio- lunghe. L’Italia comincerà a rimborsare quei miliardi nel 2028 e terminerà nel 2058.

Quelle emissioni a breve, al momento della scadenza, sono purtroppo state rinnovate a tassi via via crescenti, perdendo quindi la magnifica opportunità dei tassi bassi durata fino alla metà del 2022.

Ma il danno, o almeno l’oggetto d’indagine, non si ferma qui. Poiché la Commissione ha comunque eseguito numerose emissioni a tassi negativi o molto bassi, ci si aspetterebbe che trasferisse integralmente il beneficio agli Stati membri, ovviamente caricato di spese e commissioni.

Ma se siamo già ben oltre il 3%, ancora una volta, dov’è il beneficio dei tassi bassi del biennio 2022-2021? Ci rifiutiamo di credere che la Commissione stia rivestendo i panni del banchiere “furbo” che ha raccolto denaro a tassi fissi e bassi su scadenze medio- lunghe e stia prestando denaro agli Stati membri a tasso variabile, portando a casa un consistente margine di interesse.

La Commissione avrebbe dovuto impostare le proprie emissioni – come ha fatto almeno in parte il Mef, anche se durante il governo Draghi sono stati tirati i remi in barca – su una durata media molto lunga, proprio per beneficiare il più possibile di quei tassi così bassi e far sì, anche in ipotesi di rialzo dei tassi, che la trasmissione del maggior costo all’intero stock fosse molto lenta.

Ma, ancora una volta, quel “poco sopra il 3%” di cui ha parlato Giorgetti, sembra indicare tutt’altra storia.