Passata l’estate – e augurandoci una normalità che vada stabilizzandosi – finiremo col dover fare i conti con una delle questioni più annose del nostro paese: quella dell’andamento delle retribuzioni, che gli ultimi dati Istat fotografano come sostanzialmente stagnanti.

Il dibattito infinito sul livello di salari e stipendi in Italia, che oscilla fra i nostalgici che ancora li sognano come variabili indipendenti e i freddi calcolatori della produttività come stella polare delle retribuzioni, dovrà trovare una composizione in una formula che sia socialmente accettabile, visto che per i lavoratori il salario verrà inevitabilmente percepito come lo strumento per rilanciare la domanda dopo la crisi Covid, mentre i datori remeranno in senso contrario, portando a pretesto le proprie difficoltà. La pandemia, da questo punto di vista, non può che esacerbare lo storico conflitto fra capitale e lavoro.

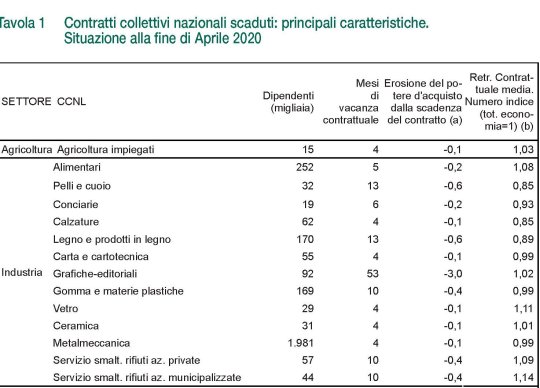

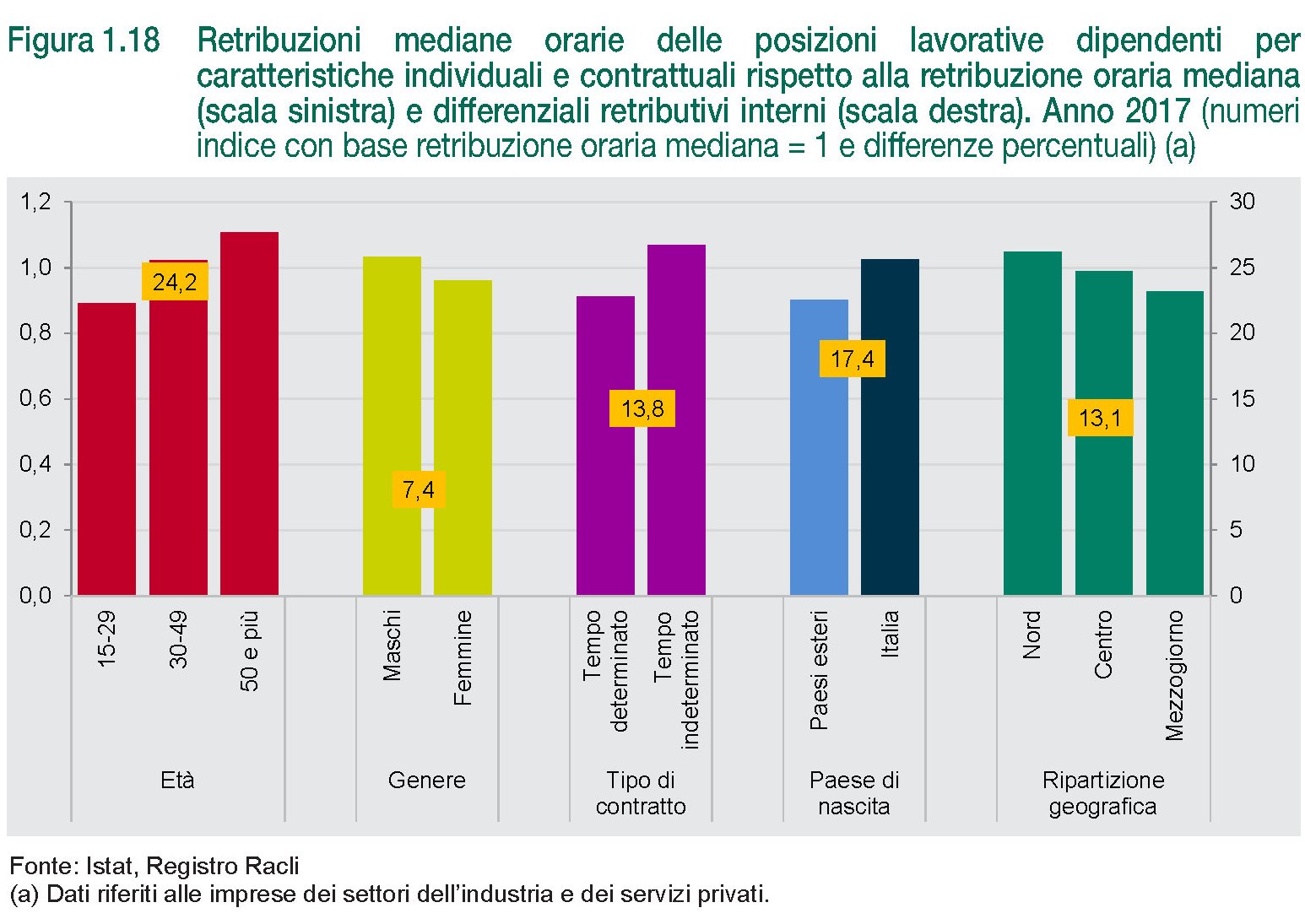

Questa tendenza naturale troverà peraltro ampiamente di che esercitarsi, visto che, come ci ricorda molto opportunamente Istat nel suo Rapporto annuale, “a fine aprile erano in attesa di rinnovo circa otto dipendenti su dieci: quasi i tre quarti dei dipendenti del settore privato (rispettivamente il 72 e l’82 per cento dei dipendenti dell’industria e dei servizi) e tutti i pubblici dipendenti. Nel corso di quest’anno il contratto scadrà per un altro 6 per cento dei dipendenti”.

Gli ultimi aggiornamenti sottolineano che fra aprile e giugno su questo fronte non si è registrato alcun progresso, salvo la scadenza del contratto dei tessili, che si è aggiunto al lungo elenco di contratti, 52 compresi quelli della Pubblica Amministrazione, in cerca di autore. Si calcola che ormai 10,2 milioni di dipendenti, pari all’82,4% del totale, siano in attesa di rinnovo, quando erano circa la metà a giugno 2019 (il 42%).

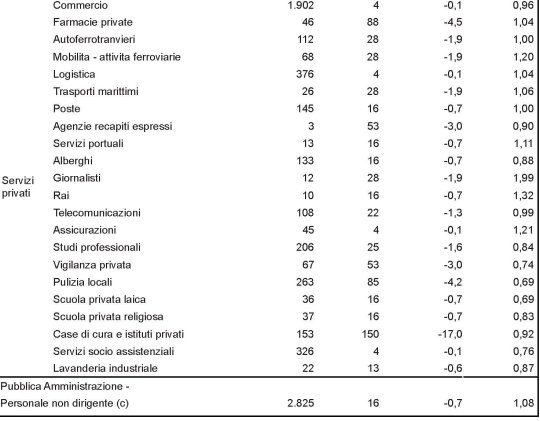

In sostanza, una grandissima parte dei lavoratori dipendenti si troverà a discutere col sistema delle imprese delle retribuzioni future, avendo alle spalle non soltanto una dinamica passata alquanto moderata, che solo l’inflazione rasoterra ha consentito di trasformare in una crescita del potere d’acquisto – il 2% fra il 2014 e il 2019, con retribuzioni reale in crescita dello 0,7% – ma la tragedia Covid che ha spezzato le gambe a molto del nostro sistema produttivo.

Uno scenario poco rassicurante: da una parte milioni di lavoratori che si aspettano un salario capace di sostenere i loro consumi, dall’altra datori di lavoro in condizioni chissà quanto salutari. Il tutto dovendo fare i conti con rinnovi contrattuali che, in alcuni casi, si trascinano da anni.

Un quadro che non è certo dei migliori. Peraltro, i primi esiti osservabili della crisi Covid sulle retribuzioni incorporano, per la prima volta nella serie storica, un calo tendenziale, nel primo trimestre del 2020, delle retribuzioni pro-capite dello 0,3%. Il che, pur trattandosi solo di un dato di breve periodo, è di per sé un segnale di come le cose potrebbero evolvere anche nei trimestri successivi.

A ciò si aggiunga che è facile vengano al pettine alcuni nodi, come ad esempio quello che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio di rinnovi contrattuali, ossia una certa eterogeneità nell’evoluzione delle retribuzioni nominali, che ha premiato alcuni settori – in testa l’industria con crescita di quasi il 7% – e penalizzato altre.

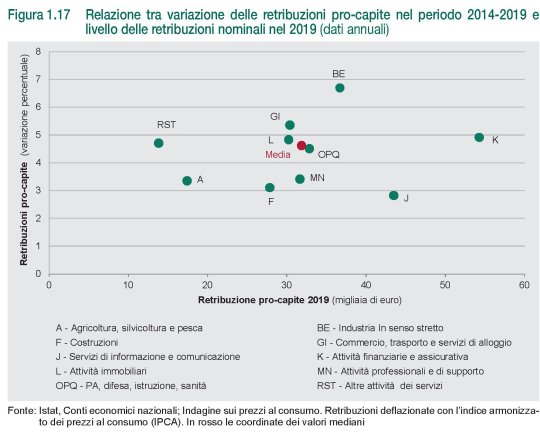

Questo, in un mercato del lavoro dove ancora esistono profonde differenze. Quelle di genere, ad esempio, con le donne a guadagnare in media il 7,4% in meno. O quelle di età – i giovani 15-29enni guadagnano l’11% in meno della retribuzione mediana – o quelle di contrattualizzazione: i lavoratori a tempo determinato – che in un mercato del lavoro funzionante dovrebbero guadagnare di più visto che hanno meno garanzie, si trovano ad avere retribuzioni inferiori del 9% rispetto alla mediana, con differenze rispetto ai lavoratori con contratto stabile che sfiorano il 14%.

Altresì rilevante è il peso della eterogeneità territoriale: le imprese del Mezzogiorno erogano salari orari inferiori del 7% rispetto alla mediana nazionale con un differenziale retributivo Nord-Sud pari al 13,1%. I salari differenziati ci stanno già, insomma.

Questo puzzle, confuso, divisivo e duale, è ciò di cui si troveranno di fronte i policy maker in autunno, avendo alle spalle ciò che sappiamo. L’idea che possa venirne fuori qualcosa di buono suona vagamente ottimistica. Nella migliore delle ipotesi alcune tendenze – segnatamente quella del rallentamento salariale – potranno stabilizzarsi, anche se è più probabile che nel medio termine tendano ad approfondirsi. Per tutte le altre non ci sarà il tempo di occuparsene. E probabilmente neanche la voglia.

(Articolo pubblicato su The Walking Debt)