Le ultime decisioni di Donald Trump – dazi al 30% nei confronti dell’Europa -, se saranno mantenute, rischiano di innescare una piccola catastrofe. Che non riguarderà solo la UE, ma l’intero Occidente, di cui gli Stati Uniti sono ancora e nonostante Trump il principale Paese. Per rendersene conto basta guardare una qualsiasi cartina geografica, che rappresenti l’intero Pianeta. Da un lato il blocco degli ex Paesi comunisti, con la Cina come leader. Dall’altro il resto del mondo. In apparenza una forza in grado di contenere qualsiasi velleità bellicista che i primi potrebbero avere.

Nei fatti, invece, l’impotenza a causa della faglia che divide gli Stati Uniti dai suoi alleati storici, determinando un’asimmetria che non ha precedenti nella storia moderna.

Da questo punto di vista il termine faglia è quanto di più appropriato. Esso indica una frattura (in genere) della crosta terrestre, accompagnata da spostamento di una delle due parti. Donald Trump appunto che abbandona gli alleati storici degli Stati Uniti, per ballare più di un tango con Vladimir Putin. Che, come ricordava Federico Fubini, è il leader di uno di quei pochi Paesi, se non l’unico, ad essere stato esentato dalla possibile mannaia dei dazi. Una relazione speciale, quindi, che maschera, tuttavia, ben altri calcoli avventurosi.

Donald Trump, ricordando il capolavoro di Henry Kissinger, che nel corso degli anni ‘70 aveva operato affinché la frattura originaria tra l’Unione Sovietica e la Cina diventasse sempre più profonda, aveva sperato di ripetere, seppure in termini rovesciati, il colpaccio di allora. Blandire Putin per separarlo da Xi Jinping, nella speranza di rompere il fronte nemico e quindi operare da una posizione di forza. Che poteva essere ancora maggiore, se alle sue spalle fosse rimasta la compattezza degli altri Paesi Occidentali.

Un’ipotesi, per la verità, destinata a rilevarsi piuttosto fantasiosa. Il conflitto Cino-Sovietico degli anni passati aveva ragioni profonde. Si andava dalla bagarre ideologica tra i ceti dirigenti i due Paesi, a rivendicazioni di natura territoriale che avevano portato a veri e propri scontri armati nei pressi del fiume Ussuri, alla divisione del mondo comunista, posto al di fuori dei loro confini. Kissinger non fece altro che soffiare su quel fuoco, per far crescere la fiamma.

Sennonché oggi tra la Russia post e la Cina comunista non esiste nemmeno un fuocarello. Ma una “amicizia infinita”, secondo il linguaggio aulico della diplomazia del Celeste impero. Affermazione indubbiamente enfatica, ma non menzognera.

L’amicizia tra gli Stati non si misura con il sentimento degli umani. Richiede, invece, una composizione dei rispettivi interessi. Una complementarità che nel caso dei rapporti tra la Cina e la Russia è scritta nel DNA dei due Paesi. Hub industriale del mondo, il primo; grande produttore di materie prime – dalle sostanze petrolifere alle terre rare – il secondo. Per di più entrambi uniti per estendere il più possibile la loro egemonia: soft power, nel caso di Pechino – commerci e finanza – spirito guerresco a proposito di Mosca.

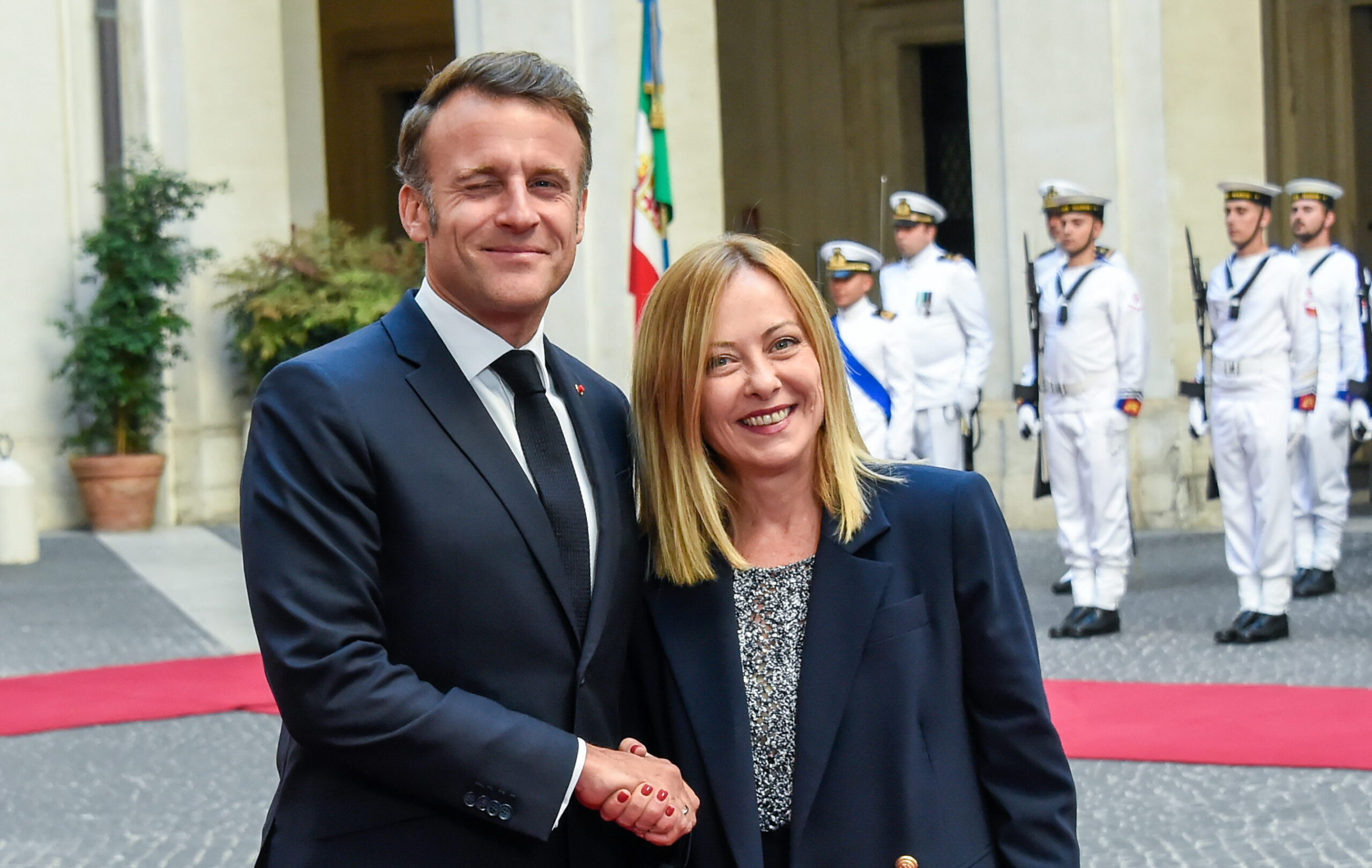

Una valutazione più attenta del dato contingente avrebbe, pertanto, consentito di non farsi troppe illusioni. Senza dover necessariamente aspettare le recenti dichiarazioni di Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, nonché membro dell’Ufficio politico del Partito, che hanno squarciato il velo. Il fatto poi che quelle dichiarazioni siano state rese in una riunione ufficiale, durante l’ultimo suo incontro con l’Alto Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, conferisce loro un alone di ufficialità, che le rende ancora più impegnative.

“La Cina non può permettersi che la Russia perda la guerra in Ucraina”: questa l’affermazione centrale. Finché cadono le bombe su quel martoriato Paese, l’attenzione dell’Occidente, o di quel che ne resta, è dirottato altrove. L’Indo – Pacifico resta, pertanto, salvaguardato, rispetto alle possibili grandi tensioni internazionali. Questo il senso strategico di quella scelta. Che non maschera alcuna affinità ideologica tra Mosca e Pechino, ma solo reciproca convenienza.

Anche se non è chiara la portata dell’affermazione secondo la quale “la Russia non può perdere la guerra”. Pechino non ha mai condiviso le manovre di Putin, ma, a differenza di Trump, non vuol mettere in discussione un sistema di alleanze, che può tornare utile in caso di crisi. Leggi la sorte di Taiwan.

Al tempo stesso, la Cina è sempre più aperta nei confronti delle vittime del trumpismo, specie per quanto riguarda la partita dei dazi. Washington minaccia imposizioni? Pechino risponde dichiarandosi aperta a nuove forme di cooperazione con tutti coloro che le subiranno. In questo modo il suo sistema di alleanze dirette o indirette è destinato ad estendersi, mentre Donald Trump si rinchiude sempre più nella prigione del protezionismo, figlio di un isolazionismo che non è altro che la risposta sbagliata alla crisi reale della società americana.

Non ci vorrà molto per vedere le conseguenze di questo diverso modo d’operare. Sul terreno economico le risposte sono state ampiamente negative a partire dagli indici di Wall Street. Che arrancano dietro le decisioni della Casa Bianca. Il dollaro, a sua volta, ha perso il 13% contribuendo, in modo significativo, alla crescita del processo inflazionistico. Che lo scorso maggio è risultata essere pari al 2,4% (indice prezzi al consumo) o al 2,8% (inflazione core). Dati destinati a variare nel momento in cui entreranno in funzione i nuovi dazi sulle importazioni. Da qui la prudenza di Jerome Powell, Presidente della FED, e le sferzate di Trump, che vorrebbe una riduzione dei tassi per finanziare lo sviluppo.

Ma il dato che fa più impressione è la crescita del prezzo dell’oro, aumentato di circa il 10% dal giorno in cui Donald Trump ha preso possesso della Casa Bianca. Aumenti di questa portata, in un intervallo di tempo così breve, non si erano mai verificati. Segno evidente che il mercato sta vendendo dollari – ecco il perché della svalutazione – per comprare il metallo giallo. Il che è tutt’altro che un buon segno. Non si dimentichi che oltre il 60% del debito americano è in mano a quei Paesi presi alla gola dagli aumenti dei dazi imposti autonomamente dal Tycoon americano. Dazi subiti. Ai quali, sempre più spesso, si risponde vendendo dollari per acquistare oro. Scelta indubbiamente finanziaria, ma anche una piccola vendetta.