Nella “Demonomania degli stregoni” (“Démonomanie des sorciers”), apparsa nel 1580, Jean Bodin accusava le discendenti di Eva di essere in combutta con Satana. Per neutralizzarne la componente demoniaca, il teorico dell’assolutismo moderno sosteneva la necessità di escludere il gentil sesso da tutti i luoghi di comando, relegandolo unicamente nella sfera domestica. Più liberale era invece il pensiero di un contemporaneo di Bodin, Michel de Montaigne. Pur convinto della superiorità intellettuale degli uomini, l’autore degli “Essais” era incline a riconoscere le ingiustizie e le prevaricazioni di cui erano vittime le donne nel secolo della Controriforma. Egli, inoltre, non era indifferente al fascino femminile, come attesta l’ammirazione mostrata per il ritratto di una celebre e chiacchierata dama del Rinascimento italiano.

Dopo una sosta a Roma nel 1581, in cui aveva visitato il palazzo dei Cesarini di San Pietro in Vincoli, annota nel suo “Journal de voyage”: “Il y a aussi les portraits des plus belles dames romaines vivantes et de la signora Clelia-Fascia [forse il cognome della madre] Farnèse, sa femme, qui est, sinon la plus agréable, sans comparaison la plus amaible femme qui fût pour lors à Rome, ni que je sache ailleurs”. Oggetto di biografie spesso romanzesche o fantasiose, la vita di quella che per il filosofo francese era “senza paragone, la più amabile donna che fosse allora a Roma e anche altrove” è meno misteriosa solo grazie alla meticolosa ricerca d’archivio di Gigliola Fragnito (“La storia di Clelia Farnese”, il Mulino, 2013).

Figlia illegittima del cardinale Alessandro Farnese, Clelia nasce il 22 ottobre 1557 a Roma o -come è più probabile- a Parma, dove il padre si era trasferito durante il pontificato di Paolo IV (1555-1559). Nulla di strano negli amori mercenari di un cardinale anche negli anni di papa Carafa, che -al contrario dei suoi predecessori- cercava di contrastare energicamente ogni comportamento trasgressivo, con un occhio particolare per “le cose fatte sotto le lenzuola”. Tanto meno nel caso di Alessandro, cooptato nel sacro collegio da Paolo III nel 1534, appena quattordicenne. Salito sul trono di Pietro a sessantasei anni, l’avo paterno aveva bisogno di consolidare l’ascesa di una famiglia di origini provinciali, i cui antenati si erano distinti sui campi di battaglia ma che ancora non godeva del prestigio sociale e del potere politico vantati dalle dinastie baronali dei Colonna, degli Orsini, dei Caetani, dei Savelli.

Occorreva dunque fare in fretta, e popolare la curia di nipoti e consanguinei legati al casato. Secondo antiche consuetudini, sarebbe spettato ad Alessandro -primogenito dei cinque figli di Pier Luigi e Gerolama Orsini- succedere al padre nel governo dei feudi dell’alto Lazio, mentre alla carriera ecclesiastica avrebbe dovuto essere avviato uno dei fratelli minori. Ma Paolo III preferisce non conferire il cappello cardinalizio all’undicenne secondogenito Ottavio, nel timore che una violazione troppo plateale delle norme del diritto canonico potesse sollevare perplessità e critiche di sapore “luterano”.

Alessandro, però, non sembra accettare di buon grado la scelta del nonno, il quale -appresi i suoi costumi assai poco castigati- sfoga così la sua irritazione in una lettera a un confidente: “A me non è mai parso da niente, et manco me riesce; et vista la sua mala vita, oltre a non aver cervello, se regge di sorte in venere e chiavamenti che dubito non viva meno di me […]”. Si sbagliava: il nipote morirà sessantottenne il 2 marzo 1589, dopo un’esistenza piena fino alla vecchiaia di avventure con gentildonne italiche e della corte dei Valois, attratte anche dalla maestria con cui ballava la “gagliarda” (la danza di moda dell’epoca). E, nonostante gli attacchi di podagra che lo tormentavano, fino all’ultimo dei suoi giorni continuerà a coltivare “abitudini licenziose” e a corteggiare l’avvenente contessa Barbara Sanseverino Sanvitale, che aveva sperato di ospitare nella residenza di Caprarola se il “tempo invidioso traditore” non gli avesse “guasto il giuoco”.

Non è noto se dalle sue numerose “relazioni peccaminose” siano nati, oltre a Clelia, altri figli. Certo è che il cardinale si prende cura di lei e si preoccupa subito di trovarle un marito. La fanciulla aveva nove anni quando, nel palazzo di Torre Argentina, riceve l’anello di fidanzamento dal sedicenne Giovan Giorgio Cesarini. Nel 1569, dopo la morte della nonna Gerolama, Clelia si trasferisce a Urbino presso la zia Vittoria, moglie di Guidobaldo della Rovere. Vi resterà fino al 3 febbraio 1571, quando -scortata in pompa magna- si dirige verso Rocca Sinibalda per raggiungere il promesso sposo. Tra le famiglie di antico lignaggio dell’Urbe, i Cesarini avevano puntato sulle carriere curiali e su una oculata politica matrimoniale come vie di integrazione nei ranghi del baronaggio. Già imparentati con molti nobili casati capitolini, tra cui i Capranica, i Capizucchi e i Colonna, il conferimento in perpetuo nel 1530 della carica di gonfaloniere del popolo romano ne aveva consacrato la preminenza nel patriziato urbano. Se il matrimonio era quindi “proportionato” per i Farnese, lo era anche per i Cesarini. Per quanto di illegittimi natali, Clelia era pur sempre figlia del “gran cardinale”, ricchissimo porporato che controllava una vastissima clientela e un numero incalcolabile di uffici civili e benefici ecclesiastici. Inoltre, la sua dote faceva gola a una famiglia sovraccarica di debiti e assillata dai creditori. E la sua dote era davvero cospicua: trentamila scudi d’oro, parte in contanti e parte in gioielli.

Dopo sette anni di estenuanti e complesse trattative, le nozze vengono celebrate il 13 febbraio 1571 dal vicario generale del vescovo di Rieti nella cappella della Rocca, alla presenza dei testimoni Ascanio Caffarelli, Carlo Muti, Ascanio Celsi. Ma il matrimonio di Clelia non nasceva sotto i migliori auspici. Il rampollo dei Cesarini era famoso per la sua dissolutezza, e per questo Alessandro si oppone alla richiesta di Giulia Colonna -madre di Giovan Giorgio- di portare i due giovani a Roma per festeggiare il carnevale. Temeva, infatti, che la coppia potesse entrare nel mirino di un papa austero e intransigente. Gli Avvisi, come si chiamavano le gazzette dell’epoca, erano traboccanti di informazioni sui processi dell’Inquisizione, sui rastrellamenti di prostitute, sui provvedimenti restrittivi emanati dall’inflessibile “riformatore” Bernardino Carniglia, che -allevato alla scuola di Carlo Borromeo- si era premurato di ordinare: “In nessun monastero le monache possono tenere né cani, né gatti, né palombi maschi, né galli, acciò non incitino lussuria alla castità loro”. Lo stesso Pio V esortava instancabilmente i cardinali in concistoro a modificare le loro abitudini, astenendosi da “banchetti et crapule” e osservando l’obbligo di indossare il cilicio.

Dopo le nozze, a Clelia si chiedeva di assicurare una progenie a un casato che correva il rischio dell’estinzione. La sua gravidanza viene quindi seguita con solerte apprensione. Ma la salute fisica della giovinetta non era l’unico motivo di ansia per i suoi familiari. Era anche “la salute de l’anima” a preoccuparli. Clelia infatti non amava partecipare con assiduità alla santa messa. Una timida espressione di dissenso religioso maturato nel periodo di convivenza con la zia Vittoria. La sua reputazione non doveva corrispondere a quella di una bigotta se -nel 1544- Antonio Brucioli le aveva fatto recapitare un manoscritto di rime sacre in odore di eresia. Alla frequentazione dei conventi Clelia anteponeva volentieri le conversazioni con il frate cappuccino Felice da Cantalice, seguace di Bernardino Ochino- un predicatore evangelico popolare per il suo spirito caritatevole e assistenziale. Dopo un primo parto sfortunato della moglie, il 17 settembre 1572 Giovan Giorgio può finalmente annunciare con “molta sua soddisfatione” la nascita di Giuliano, il figlio atteso con trepidazione dalla coppia.

Nel 1574, affascinato dalle gesta eroiche di Marcantonio Colonna e dalle prodezze di Alessandro Farnese (figlio di Ottavio, fratello dell’omonimo cardinale) a Lepanto, decide di partecipare a proprie spese come “venturiere” alla difesa di Tunisi. Salpa su una galera a Civitavecchia insieme a trenta cavalieri assoldati, ma raggiunge Palermo il 16 settembre 1574, troppo tardi per liberare dall’accerchiamento dei turchi La Goletta. A novembre è di ritorno a Roma: il suo sogno di scrivere una pagina memorabile dell’epopea cristiana contro gli infedeli, e di conquistarsi così la benevolenza del re di Spagna Filippo II, si era miseramente infranto. Giovan Giorgio torna allora a “consumare el tempo in otio et ciance”, adagiandosi nelle “tante imperfettioni” della città. Alludeva certamente alle feste, alle giostre, ai tornei e alle battute di caccia che porporati e patrizi erano tornati a organizzare nelle villle suburbane. In effetti, dopo la morte nel 1572 del domenicano Pio V, la vita sociale romana aveva ripreso fiato. Il suo successore Gregorio XIII sembrava disposto a chiudere un occhio sui divertimenti cui erano avvezzi il clero e l’aristocrazia, e ad ammorbidire lo zelo religioso di papa Ghislieri.

In questo contesto mondano, spiccavano la liberalità e la munificenza di Giovan Giorgio, al cui servizio c’era un vero e proprio esercito di “ufficiali”: auditore, computista, maestro di camera, cameriere personale, scalco, coppiere, trinciante, cuoco, dispensiere, credenziere, bottigliere, spenditore, maestro di stalla, due “guardaroba” e persino due nani. A questi si aggiungeva un numero imprecisato di cocchieri, staffieri, mulattieri, garzoni di stalla, di credenza, di cucina e del tinello, lavandaie e sguattere, damigelle e matrone agli ordini della moglie. Ma, se il lusso sfarzoso di casa Cesarini allarmava gli indebitati parenti di Giovan Giorgio, i suoi “desordini continuoi”, causati da una passione smodata per le donne e il gioco d’azzardo, erano per Clelia motivo di furenti litigi e di aspri contrasti. Di carattere per niente mite e remissivo, non perdeva occasione di denunciare apertamente il libertinaggio del consorte, come provano alcune lettere scritte al padre. Ad angustiarla e a umiliarla, poi, contribuiva il fondato sospetto che Giovin Giorgio intendesse moltiplicare altrove la propria prole, vista la sua appurata incapacità di mettere al mondo altri figli.

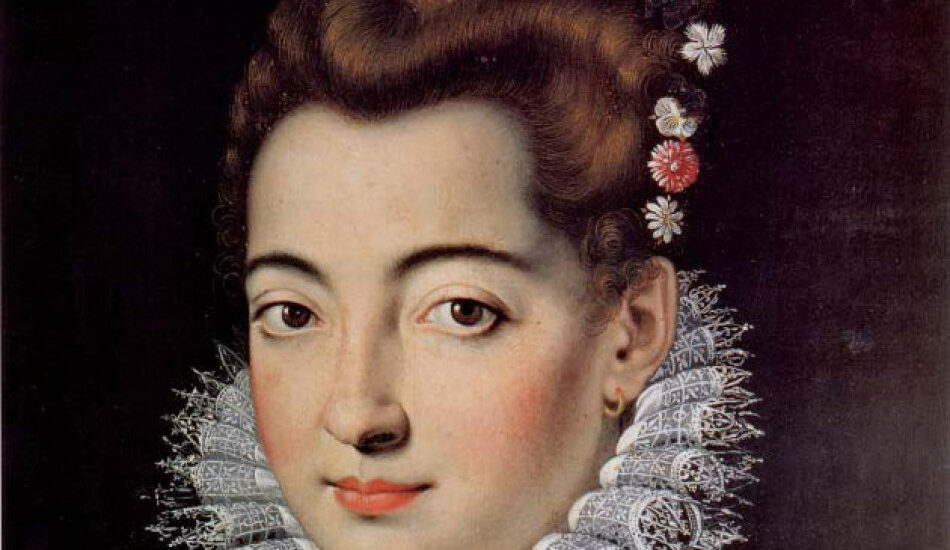

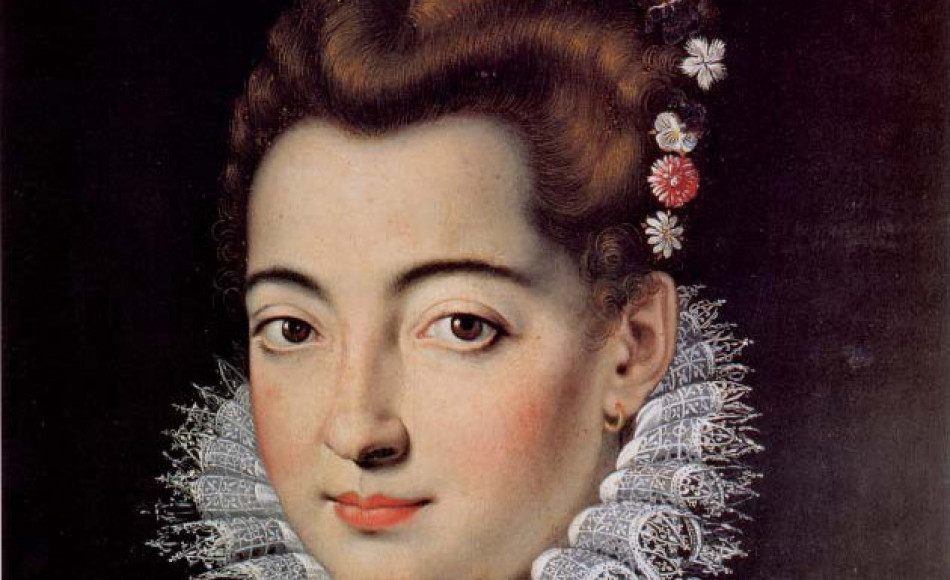

È in questa temperie emotiva che esplode la ribellione violenta di Clelia di fronte a un tradimento del marito. L’8 luglio 1579 gli Avvisi escono con una notizia scabrosa, ma ne negano prudentemente l’attendibilità per non incorrere nei rigori del Governatore capitolino: “La voce uscita et publicata per Roma che la signora Cleria Farnese habbia per gelosia del signor Giovan Giorgio suo marito uccisa o bastonata la Bella Barbara è non solo aliena dalla verità, ma del tutto falsissima”. In ogni caso, l’episodio criminoso aveva suscitato un enorme scalpore, e rischiava di compromettere seriamente le aspirazioni al papato del cardinale Alessandro. Il padre decide perciò di esiliare Clelia a Caprarola, dove trascorrerà un anno in preda a una profonda depressione. Superata la crisi, riappare sulla scena romana miracolosamente trasformata: la sua stupefacente bellezza supera rapidamente i confini cittadini, e viene immortalata da Jacopo Zucchi e Scipione Pulzone in due ritratti, di cui uno (ma ignoriamo quale) sarà appunto apprezzato da Montaigne. In entrambi, comunque, Clelia ha l’aspetto di una giovane dalla folta capigliatura castana, che contorna il volto paffuto e dalla carnagione rosea, con occhi scuri a mandorla e bocca ben profilati. Una figura dai tratti principeschi, insomma, impreziosita da abiti e gioielli di foggia sontuosa.

Non sorprende, quindi, che alle feste patrizie Clelia fosse annoverata -insieme a Costanza Boncompagni- tra le dame più in vista della nobiltà cittadina. Né che Otto Enrico di Brunswick, accolto da Gregorio XIII nel 1582 a Roma dopo la sua conversione al cattolicesimo, si lamentasse con Latino Orsini per il “disfavor che gli fece la signora Clelia Cesarini di non haver voluto ballare seco”. È però proprio il successo mondano della figlia, accompagnato dalle maldicenze dei “menanti” (i redattori degli Avvisi) sulla sua presunta lascivia, a provocare l’ira di Alessandro e la disapprovazione dello zio Ottavio. Clelia, per nulla intimidita, protesta la sua innocenza e la sua condotta irreprensibile, con una fermezza e un’audacia inusitate per una donna del suo tempo. In realtà, sui dissapori tra padre e figlia pesavano gli attriti tra suocero e genero, che traevano origine dall’amicizia di Giovan Giorgio con Ferdinando de’ Medici, nemico giurato dei Farnese. Fallito un tentativo di riappacificazione tra i due casati, nel 1584 il marito di Clelia si propone come mediatore con il granducato di Toscana per ottenerne l’indispensabile appoggio alla candidatura di Alessandro al soglio pontificio. La sua offerta cadrà nel vuoto. Qualche giorno dopo la morte di Giovan Giorgio, il 24 aprile 1585, il conclave elegge papa il cardinale Felice Peretti col nome di Sisto V.

Nelle missive a Margherita d’Austria e a Francesco Maria della Rovere,con cui annunciava i funerali del gonfaloniere del popolo romano, Clelia appare sinceramente affranta. Ma è anche angosciata dalla prospettiva di tornare a essere “cosa di Monsignor Illustrissimo Farnese”, suo “crudelissimo nimico”. Tuttavia, non si perde d’animo e si dedica con tutte le sue forze al progetto accarezzato con preveggente intuito dal marito: unire in matrimonio Giuliano con Flavia Damascena Peretti, pronipote del nuovo pontefice. I suoi sforzi verranno in qualche modo premiati. Sisto V, con un motu proprio del 13 giugno 1585, autorizza il figlio a usufruire per primo del “monte baronale”, uno strumento creditizio creato per agevolare il risanamento finanziario dell’aristocrazia indebitata.

Ben presto, tuttavia, Clelia si trova nuovamente al centro di una campagna diffamatoria, che scatta quando Ferdinando de’ Medici candida suo nipote Virginio Orsini a pretendente della mano di Flavia Peretti. Una mossa che spiazza i “menanti”, i quali non riescono a spiegarsi l’improvviso voltafaccia del porporato mediceo nei confronti di una donna che notoriamente gli “tiranneggiava” il cuore. In effetti, Ferdinando non aveva mai celato la sua attrazione per Clelia. In suo onore, aveva programmato nei giardini di Trinità dei Monti addirittura una caccia alla leonessa. E, Giovan Giorgio ancora in vita, aveva commissionato per lei all’orefice Leonardo Zaerles degli orecchini con ventisette piccoli diamanti. Ciononostante, Ferdinando non esiterà ad utilizzare la discussa reputazione di Clelia per bloccare il matrimonio di Giuliano Farnese con la pronipote di Sisto V. Secondo Gigliola Fragnito, se è legittima la congettura che Ferdinando non fosse estraneo a taluni cartelli infamanti appesi alle statue romane (le cosiddette “pasquinate”), del tenore “Il Medico cavalca la Mula Farnese”, è indubbio che egli sia stato il committente del dipinto su rame “La pesca dei coralli”. Nel quadro di Jacopo Zucchi si scorgono abbastanza chiaramente i lineamenti di Clelia seminuda, con evidenti richiami sia all’eros femminile sia al mito di Afrodite. Una rappresentazione tutt’altro che innocente, che si prestava a rinfocolare le “cicalerie dei maligni” sulla sua moralità.

Queste “cicalerie” avevano convinto il padre a trovarle un nuovo marito che, conducendola lontano da Roma, potesse metterle a tacere. La sua scelta cade sul marchese di Sassuolo, Marco Pio di Savoia. Sfidando l’autorità paterna, Clelia rifiuta di risposarsi. Il 25 giugno 1587 viene raggiunta al palazzo della Cancelleria dal capitano Biagio Capizucchi, che le comunica l’ordine ricevuto dal duca di Parma -ormai la personalità più prestigosa dei Farnese- di allontanarla da Roma. Caricata su una carrozza scortata da una compagnia di ottanta cavalieri, viene trasferita nella Rocca Di Ronciglione. Vi resterà rinchiusa più di un mese, non facendo che “piangere, mandando stridi sino al cielo”. La sua resistenza viene piegata dal totale isolamento a cui è costretta. Il 2 agosto, ” in habito pavonazzo, contesto di fiammeggianti chiribizzi”, sposa a Caprarola il marchese Marco Pio.

Questi era un singolare personaggio, in cui convivevano una raffinata cultura, che lo spingeva a circondarsi di letterati e musici, e una feroce brutalità, che riversava non soltanto sui suoi vassalli, ma anche sulla moglie. Ne è testimonianza una lettera di Clelia a Francesco Lino, segretario del cardinale Odoardo Farnese, in cui lo implora di correre in suo aiuto a Sassuolo, dove l’avrebbe trovata con “il viso rotto” dalle percosse del marito. Dopo un lungo e felice soggiorno -dal 1594 al 1596- a Roma, dove Marco Pio si era fermato per risolvere difficili problemi di gestione delle sue proprietà, l’esistenza di Clelia si trascina sempre più stancamente nei riti di un feudo padano che cercava di occultare il suo imminente tramonto attraverso il mecenatismo sfarzoso del suo signore. Nelle lettere di Clelia cominciano ad affiorare pensieri cupi, associati alla commiserata condizione femminile. La donna combattiva e ribelle cede il passo a una donna cristianamente rassegnata, espressione forse di un rapporto più intimo con la fede.

Clelia, però, non andrà a Roma per il giubileo del 1600. Nel novembre del 1599 il marito era stato ucciso in un agguato tesogli a Modena, con ogni probabilità da sicari di Cesare d’Este. Un omicidio che non chiuderà il cerchio delle violenze che distruggeranno la famiglia di Marco Pio. La sorella Benedetta, imputata di congiura contro Ranuccio Farnese, morirà in carcere nel 1617. La sorellastra Marianna, la “sventurata” monaca di Monza del capolavoro manzoniano, per i “plurima gravia, et enormia, et atrocissima delicta” commessi in convento verrà murata viva nel 1609 nella Pia Casa delle Convertite di Milano. Con Sassuolo occupata dalle truppe di Cesare d’Este, Clelia è costretta a rifugiarsi a Parma presso i Farnese. Potrà tornare a Roma solo nell’ottobre 1601, dove si spegne l’11 settembre del 1613. Due giorni dopo Giacinto Gigli, nel suo “Diario romano”, le rendeva omaggio con queste parole: “[…] fu questa la più bella donna che si trovasse a suo tempo, et fu figliola del Cardinal Alessandro Farnese, del quale si soleva dire, che tre cose estremamente belle haveva questo Cardinale, che era quasi impossibile di poterle arrivare. Queste erano il Palazzo de’ Farnesi, la Chiesa del Giesù da lui fabricata, et la Sig.ra Clelia sua figliola”.