«L’uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare crimine contro l’umanità». È quanto recita un passaggio del comunicato diffuso dal Quirinale nell’ottantesimo anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Un giudizio severo, largamente condivisibile nella parte che riguarda l’attualità – o, se si preferisce, il futuro prossimo. Che si tratti del progetto iraniano di costruire un’arma atomica per l’egemonia regionale, della vuota bellicosità di Trump (in quanto elemento meno visibile della “triade”, i sottomarini nucleari sono sempre in allerta!) o dell’urlare sguaiato di Putin per indurre l’Occidente ad abbandonare l’Europa, non c’è dubbio che minacciare la guerra atomica sia un atto sconsiderato che punta a normalizzare la dimensione del bullismo nelle relazioni internazionali. No, grazie.

E per il passato? Secondo molte delle sintesi passate per radio e tv, Mattarella avrebbe definito “crimine contro l’umanità”. In realtà, il testo originale non lo dice. Certo, il tono è quello della compassione per le vittime, in particolare i «civili innocenti», e la sfumatura di condanna c’è tutta. Ma, in piena coerenza con i toni felpati della comunicazione quirinalizia, il crimine per l’umanità è solo implicito.

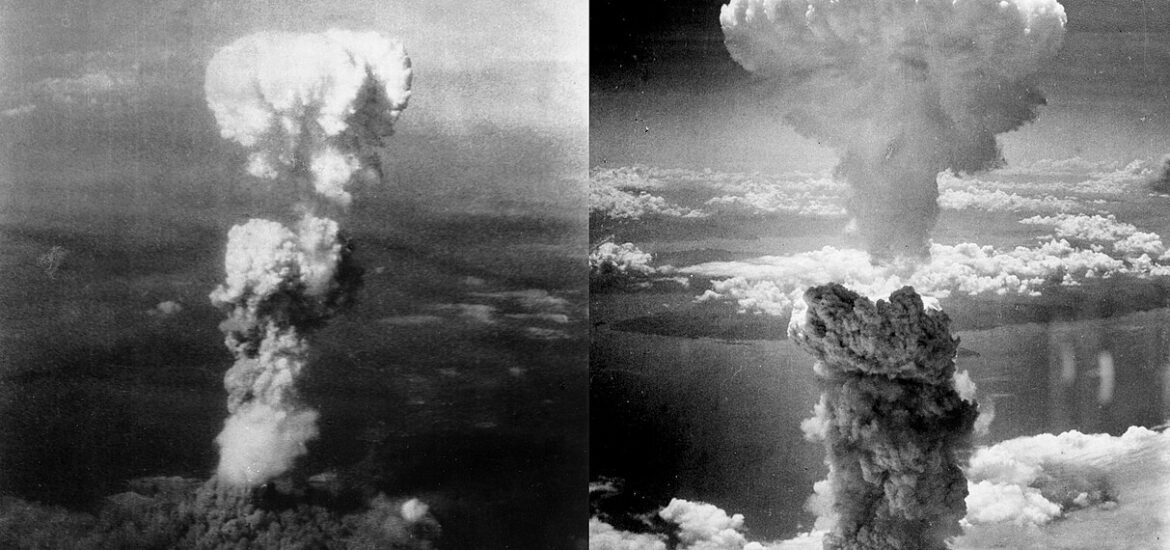

A ottant’anni dagli unici due usi operativi dell’arma atomica sarebbe però forse opportuno uscire dalla retorica e confrontarsi con la realtà, per esempio chiedendosi quale sia la parte criminale di Hiroshima e Nagasaki. Se la risposta fosse la quantità delle vittime, sarebbe facile dimostrarne l’errore. Senza scomodare le 200.000 vittime di Dresda – che in realtà furono dieci volte meno, prima che la propaganda nazista aggiungesse uno zero per mettere in cattiva luce gli americani -, basta andare al bombardamento incendiario di Tokyo del 9-10 marzo 1945, che uccise davvero 100.000 giapponesi e ne lasciò senza casa un milione e mezzo. Ebbene, le vittime immediate di Hiroshima furono circa 66.000 e quelle di Nagasaki 39.000. Chi si basasse sui numeri, insomma, dovrebbe definire la bomba “meno criminale”, se non proprio “buona”.

Né sembra di particolare pregio affermare che il crimine consista nel fatto che per causare tanta distruzione bastasse un solo ordigno. Un po’ perché dietro quell’uno stava un enorme sforzo tecnologico e industriale (sviluppo e produzione del bombardiere B-29 costarono più di quello dell’arma che trasportava), un po’ perché da sempre la guerra consiste nell’ottenere il massimo effetto con il minimo sforzo. Un concetto talmente elementare che probabilmente lo si trova già in Sun Tzu. Non v’è dubbio che il Giappone, ormai da mesi colpito da grandi formazioni di bombardieri, sia rimasto attonito di fronte al colpo inferto da uno solo. Ma di qui a trasformare la sorpresa in crimine, ce ne corre.

Si potrebbe obbiettare che il crimine contro l’umanità sia una categoria morale, che prescinde cioè dai numeri. Non è una novità: il problema della “guerra giusta” – e per estensione delle armi accettabili – è antichissimo. Già nel XVI secolo il domenicano Francisco De Vitoria, professore di filosofia a Salamanca argomentava che per tradurre i principi astratti in norme concrete si dovesse tenere conto di fattori quali la proporzionalità tra uso della forza e obbiettivo del conflitto. Nel secolo XVII toccò a Grozio, il padre del diritto naturale, fissare l’obbligo di minimizzare lo spargimento sangue. Persino la Chiesa cattolica fissa, con il canone 2309, condizioni quali le ragionevoli aspettative di successo e conseguenze negative (“mali e disordini”) peggiori del male che si vuole eliminare.

Ebbene, per quanto strano possa sembrare, le due atomiche lanciate sul Giappone rispettano tutte queste condizioni. Furono esse, e solo esse, a indurre il paese – o meglio il suo imperatore, che trovò il coraggio di imporsi ai militari – ad arrendersi. Di contro, lo sbarco americano in Giappone avrebbe causato fino a un milione di perdite americane, con perdite giapponesi molte volte superiori. Il risparmio di vite umane aumenta quando si considerino le popolazioni dei paesi asiatici occupati dal Giappone, primo fra tutti la Cina. Benché il tema sia rimosso nelle riflessioni eurocentriche, si tratta di migliaia di persone al giorno, stroncate da fame, lavoro, sfruttamento repressione. Se questo totale assommasse a cinque milioni di persone, le due atomiche sarebbero state 50 volte meno micidiali che qualche altro mese di guerra convenzionale. Certezza di vittoria, proporzionalità all’obbiettivo, male minore: tutte condizioni rispettate, alla fine.

Se poi si aggiungono i costi nascosti di una guerra prolungata all’infinito – si pensi all’uso inefficiente di risorse che avrebbero potuto essere dedicate al progresso sociale -, il conto fa girare la testa. E non parliamo dell’impatto negativo sullo sviluppo dato dal rimuovere dal capitale umano di tanti giovani intelletti, pronti a scoprire, innovare, migliorare non solo il proprio paese ma il mondo.

Di qui a “imparare ad amare la bomba”, come il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, ce ne corre, certo. Ma il paradosso della bomba cattiva che nella realtà fa meno danni delle armi convenzionali (anche se non per questo buone!) è un invito ineludibile a uscire dalla politica dei buoni sentimenti e confrontarsi con la realtà. Perché, appunto, per ogni atomica in meno, lontani dai salotti delle case americane, invisibili agli occhi degli irenisti, ci sarebbero stati soldati e civili morti in modo orrendo, donne e bambini mandati allo sbaraglio o trasformati in danni collaterali, e così via. O forse i crimini di guerra tradizionali sono più gradevoli di quelli tecnologici?