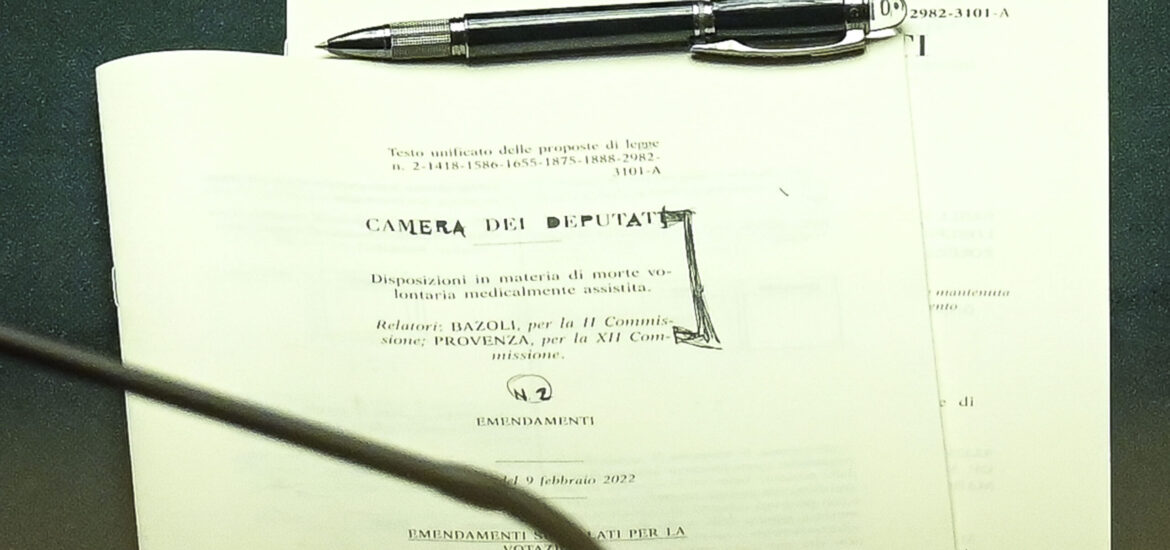

Leggiamo le cronache del pronunciamento della Consulta sul “fine vita” con un profondo e, presumiamo, condiviso disagio in cui si mescolano tante considerazioni, tante suggestioni. Da quanto si legge la Corte costituzionale, sul caso di una donna gravemente malata e in possesso dei requisiti per accedere al cosiddetto “suicidio assistito” (le parole sono una delle principali ragioni di disagio), interpellata dal tribunale di Firenze, non ha dato il via libera all’aiuto a morire da parte di terzi. Ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate e insufficienti le ricerche, della Asl e del tribunale, di dispositivi che permettano a chi ha perso l’uso delle mani di autosomministrarsi il farmaco letale con comandi vocali o oculari. Se fossero reperibili, la donna avrebbe il diritto di avvalersene.

IL LINGUAGGIO È GUIDATO DALLA PARTE PIÙ EVOLUTA DEL NOSTRO CERVELLO

Le parole, dicevamo. Il linguaggio, secondo la neuroscienza, è comandato dalla parte più evoluta del nostro cervello, quella del ragionamento, che ha sostituito i meccanismi primordiali in cui l’azione è attivata immediatamente dalla visione (sistema che resta vigente, beninteso: per esempio quando ci scansiamo da un masso che ci sta precipitando addosso). Per questo le parole sono insidiose, però, perché attivano pensieri più profondi e dunque usarne una o un’altra cambia la comunicazione e la relazione tra le persone. Pensiamo appunto a eutanasia, fine vita, diritto a morire, dolce morte, suicidio assistito. Ma anche a maternità surrogata e utero in affitto, ad aborto, maternità consapevole e interruzione di gravidanza, a genitore numero, mamma e papà…

PRIGIONIERI DELLA NOSTRA LIBERTÀ

Gli esempi sono tratti soprattutto dall’ambito etico e bioetico perché è qui che agiscono pulsioni complesse, ataviche, radicali, sedimentate freudianamente e jungianamente, rendendoci a un tempo incapaci di ragionare ma convinti di farlo. Prigionieri della nostra libertà. In questa contraddizione, per sciogliere, risolvere e decidere ci buttiamo alla Totò da una parte o dall’altra: sì-no, giusto-sbagliato, bianco-nero. Il problema è che facciamo così anche se vogliamo solo esprimere un parere, magari non richiesto (come quello che state leggendo), e che così si genera la cosiddetta polarizzazione, la convergenza dell’opinione pubblica sui due estremi, laddove il tema richiederebbe una paziente convergenza in un’area centrale che contemperi alla meno peggio le esigenze di tutti.

PERCHÈ CI APPASSIONA LA POLARIZZAZIONE

Il peggio è che la polarizzazione è tanto comoda da spingerci a usarla anche su temi meno dolorosi, che richiedono non enormi sforzi di sensibilità verso le ragioni del prossimo, analisi pacate di sentimenti ed emozioni, bensì relativamente meno complicati calcoli di costi e benefici. Facciamo solo un esempio, un tema evergreen che quest’estate sembra aver ripreso particolare vigore dopo un lieve appannamento: il clima, il cambiamento climatico, la catastrofe o crisi climatica, il riscaldamento globale di origine antropica; oppure il meteo, il tempo che fa. Di nuovo, bastano le parole scelte a fare la differenza.