Ci sono momenti in cui la scienza inciampa in misteri che resistono a qualsiasi spiegazione razionale. È il 1949: nel deserto della California, il telescopio Schmidt del Palomar Observatory cattura immagini del cielo notturno che, decenni dopo, faranno discutere gli astronomi di tutto il mondo. Piccoli punti luminosi, linee sottili, lampi improvvisi: fenomeni che compaiono su una lastra e scompaiono su quella successiva. All’epoca nessuno ci fa troppo caso. Ma oggi, con gli strumenti digitali di intelligenza artificiale e analisi d’immagine, quelle fotografie rivelano qualcosa di sorprendente.

Due studi recenti, condotti dal progetto internazionale VASCO (Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations), hanno passato al setaccio oltre duemila lastre fotografiche risalenti agli anni che precedono la corsa allo spazio. Il risultato lascia interdetti: più di centomila sorgenti luminose transitorie, alcune disposte in schemi regolari, appaiono nei cieli ben prima del lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale dell’umanità.

Cosa hanno davvero fotografato gli astronomi? E perché la loro frequenza aumenta in coincidenza con i test nucleari e con i giorni in cui venivano segnalati “fenomeni aerei non identificati”?

È una storia che comincia nel pieno della Guerra fredda, tra i vapori delle camere oscure e le prime inquietudini spaziali, e che oggi — grazie alla potenza del calcolo e all’analisi statistica — ci costringe a guardare il passato con occhi nuovi.

IL CIELO SOPRA MONTE PALOMAR

Negli anni Cinquanta, la fotografia astronomica vive la sua età dell’oro. Al Palomar Observatory, in California, il Samuel Oschin Telescope — un riflettore Schmidt da 48 pollici — realizza migliaia di immagini a lunga esposizione del cielo.

Le lastre fotografiche, enormi e delicate, vengono archiviate con cura: un patrimonio di osservazioni che copre quasi un decennio, tra il 1949 e il 1958, e che ancora oggi rappresenta una delle testimonianze più complete del cielo pre-digitale.

Ma c’è qualcosa che non torna. In molte di queste lastre compaiono piccoli punti luminosi che non corrispondono a stelle o galassie note. A volte formano linee, altre volte si presentano in gruppi di tre o cinque, disposti in modo quasi geometrico sullo sfondo del cielo stellato. Quando le stesse aree di cielo vengono fotografate di nuovo, a distanza di minuti o di ore, quegli oggetti non ci sono più.

A lungo si pensa che si tratti di difetti dell’emulsione fotografica, granelli di polvere, o minuscole imperfezioni del processo di sviluppo. Del resto, la fotografia analogica è soggetta a mille piccole anomalie. Ma nel 2021 un gruppo di ricercatori guidati da Beatriz Villarroel dell’Università di Stoccolma decide di indagare sistematicamente il fenomeno.

IL PROGETTO VASCO E IL MISTERO DELLE SORGENTI SCOMPARSE

Il progetto VASCO nasce con un obiettivo semplice: confrontare le vecchie lastre astronomiche del Palomar Observatory Sky Survey con le moderne immagini digitali del cielo. L’idea è quella di identificare oggetti che sono apparsi o scomparsi nel corso dei decenni — stelle esplose, supernove, ma anche fenomeni meno noti.

Il team, composto da astronomi, esperti di intelligenza artificiale e astrofili volontari, digitalizza e analizza oltre 1.800 lastre originali. I risultati, su Publications of the Astronomical Society of the Pacific e su Nature il 17 ed il 20 ottobre di quest’anno, superano ogni aspettativa: in decine di immagini vengono trovati raggruppamenti di punti luminosi — alcuni disposti su linee quasi perfettamente rette — che non corrispondono a nessuna sorgente celeste nota.

Il caso più eclatante risale al 12 luglio 1950: nove punti luminosi appaiono contemporaneamente in una singola lastra, distribuiti su un’area di circa mezzo grado di cielo. Nessuno di quei punti è visibile nelle immagini prese pochi minuti prima o dopo.

L’ipotesi di artefatti ottici viene rapidamente esaminata. Ma la disposizione regolare, la luminosità uniforme e la distribuzione spaziale lasciano dubbi. Se fossero graffi o granelli di polvere, non dovrebbero presentare una simmetria così precisa.

UFO, SATELLITI O QUALCOSA DI DIVERSO?

I ricercatori del progetto VASCO non parlano mai di UFO per non suscitare sciocchi sensazionalismi, ma le analogie con i resoconti dell’epoca sono inevitabili. Tra il 1949 e il 1952, negli Stati Uniti vengono segnalati centinaia di avvistamenti di oggetti volanti non identificati, molti dei quali descritti come luci che si muovono rapidamente nel cielo.

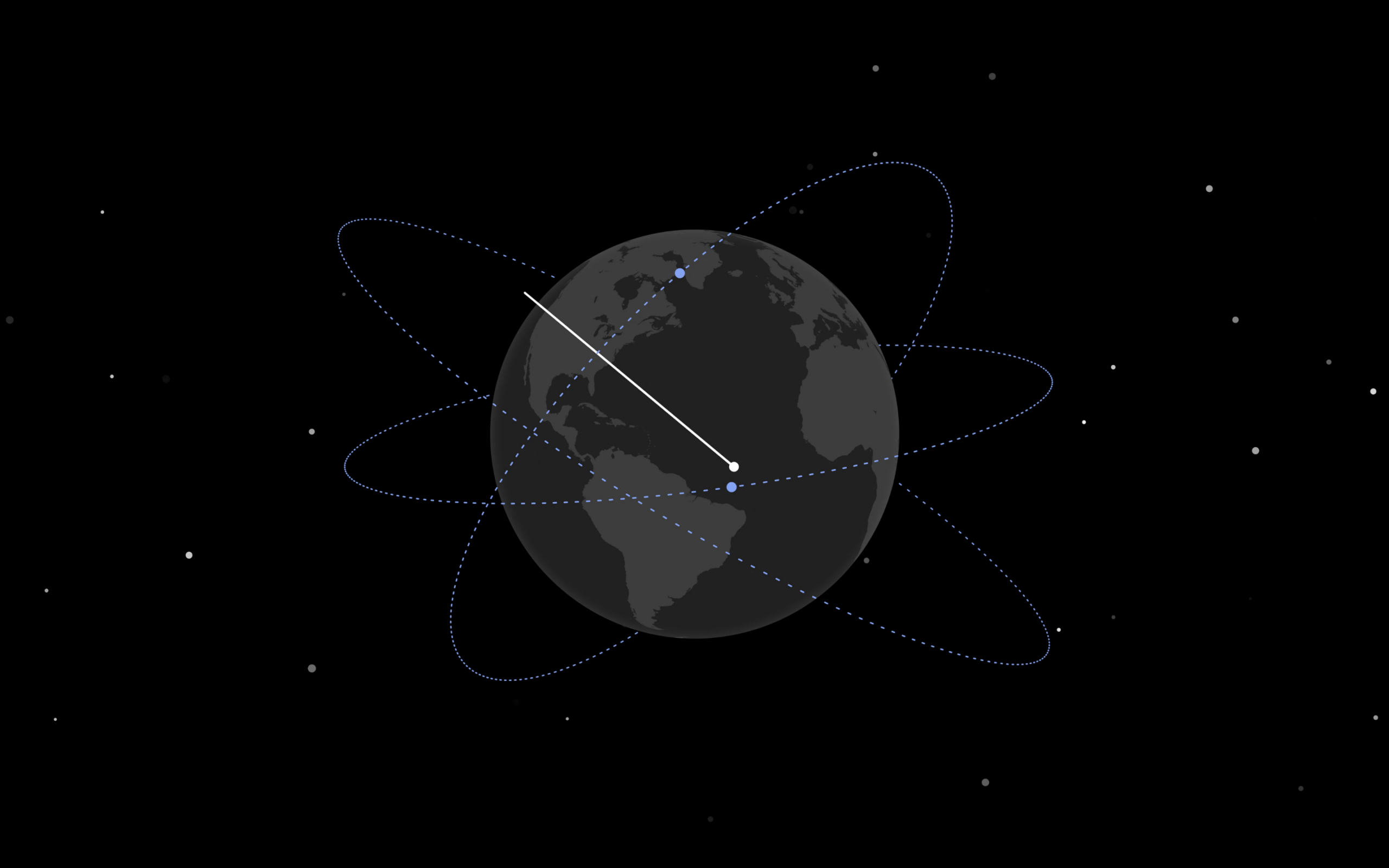

Eppure, i primi satelliti artificiali non esistono ancora. Lo Sputnik 1 verrà lanciato solo nel 1957, mentre gli Stati Uniti riusciranno a mettere in orbita il loro primo satellite — Explorer 1 — solo l’anno successivo. Se quelle luci fossero state satelliti, sarebbero dunque apparse sette anni prima dell’inizio ufficiale dell’era spaziale.

Alcuni scienziati ipotizzano che si tratti di meteore di breve durata, ma la durata delle esposizioni — spesso di 30 o 40 minuti — rende improbabile che il fenomeno si ripeta con la stessa forma e luminosità su più lastre.

Altri suggeriscono che potrebbero essere aerei militari o razzi sperimentali americani, o semplicemente palloni sonda con strumentazioni di monitoraggio a bordo, lanciati da basi nel deserto del Nevada o del New Mexico, per registrare parametri atmosferici durante i test nucleari del periodo.

Non mancano teorie più speculative: riflessi di razzi suborbitali, palloni sonda, ma non manca chi suggerisce che siano resti di esperimenti segreti condotti nel contesto del Progetto Mogul, lo stesso che avrebbe alimentato il mito di Roswell.

L’OCCHIO DIGITALE SUL PASSATO

Per analizzare il fenomeno, il team VASCO ha utilizzato algoritmi di machine learning addestrati a distinguere le imperfezioni delle lastre dai segnali reali.

L’uso dell’intelligenza artificiale consente di esaminare milioni di pixel per individuare correlazioni statistiche invisibili all’occhio umano.

Nel corso del progetto, alcuni ricercatori hanno persino proposto di utilizzare queste stesse immagini per addestrare algoritmi di riconoscimento automatico dei satelliti o per ricostruire l’evoluzione dell’inquinamento luminoso e atmosferico nel corso del Novecento.

In un certo senso, quindi, il mistero dei “punti scomparsi” ha generato una nuova forma di ricerca: non più centrata sull’enigma in sé, ma sull’uso di archivi storici come laboratori di intelligenza artificiale.

Nel giro di pochi anni, migliaia di satelliti e detriti artificiali avrebbero popolato l’orbita bassa, rendendo quasi impossibile distinguere ciò che è naturale da ciò che è costruito dall’uomo.

Le fotografie del Palomar Observatory rappresentano quindi una finestra unica sull’epoca pre-spaziale, un’istantanea del cielo “pulito” di allora. E proprio per questo sono diventate una risorsa preziosa non solo per gli astronomi, ma anche per storici della scienza, ingegneri e data scientist che studiano come i grandi archivi analogici possano ancora offrire nuove scoperte.

QUANDO LA SCIENZA INCONTRA IL MISTERO

La vicenda delle “luci di Palomar” ricorda che la scienza non avanza in linea retta. Ogni progresso nasce anche da errori, anomalie e osservazioni difficili da spiegare.

Negli anni Cinquanta, gli astronomi si limitano a registrare i dati senza troppi interrogativi; oggi, gli stessi dati vengono riesaminati con strumenti di calcolo migliaia di volte più potenti e ci costringono a rileggere la storia dell’astronomia con occhi nuovi.

È possibile che quei bagliori siano semplici difetti di emulsione fotografica. Ma è anche possibile che alcune di quelle luci registrassero, per caso, i primi oggetti artificiali mai lanciati dall’uomo, esperimenti militari o tecnologici rimasti segreti per decenni.

Non lo sapremo mai con certezza, almeno finché non emergeranno documenti d’archivio capaci di collegare quelle date e quelle coordinate con attività umane note.

Alla fine, ciò che rimane è una riflessione più ampia sul rapporto tra tecnologia, memoria e conoscenza scientifica.

Le lastre di Palomar, concepite per mappare le stelle, si rivelano un archivio multidimensionale: contengono tracce del nostro passato tecnologico, delle nostre paure e delle nostre speranze durante la Guerra fredda. E ricordano anche quanto la scienza, pur basandosi su dati e metodo, sia sempre influenzata dal contesto culturale in cui opera.

Nel dopoguerra, ogni luce misteriosa nel cielo sembrava un potenziale segnale “di loro”: i sovietici o gli alieni, gli uni più cattivi degli altri. Oggi, le stesse luci ci parlano di quanto sia difficile distinguere il reale dal presunto, l’oggettivo dall’interpretato — una lezione più attuale che mai, nell’era delle immagini generate dall’intelligenza artificiale.

UN ENIGMA CHE ILLUMINA PIÙ DI QUANTO NASCONDA

Forse non scopriremo mai cosa è apparso davvero su quelle lastre del Palomar Observatory tra il 1949 e il 1957. Ma il vero valore di questa storia sta altrove: nel fatto che la scienza non smette mai di interrogare se stessa.

Ogni archivio, ogni vecchia fotografia, ogni esperimento dimenticato può diventare — grazie alla tecnologia e alla curiosità umana — una nuova frontiera della conoscenza.

E così, a più di settant’anni di distanza, quelle piccole luci sospese nel buio non ci parlano tanto di UFO o misteri cosmici, quanto della capacità umana di guardare indietro per andare avanti.

Un promemoria che, anche nel cielo del passato, possono ancora nascondersi le domande del futuro.