Sono i due pilastri storici dell’Unione Europea, per decenni l’asse portante della casa comune, eppure Germania e Francia faticano oggi sempre più a parlarsi, specie quando si tratta di difesa comune. La visita a Berlino del presidente francese Emmanuel Macron, che questo pomeriggio (mercoledì 23 luglio) incontra il cancelliere Friedrich Merz, mette in luce le crepe profonde di una relazione strategica apparentemente solida. Se sul piano simbolico Parigi e Berlino continuano a definirsi “alleati naturali”, sul terreno concreto dei grandi progetti militari le divergenze sono ormai croniche. Carri armati del futuro, caccia da combattimento, sovranità industriale e cooperazione transnazionale: tutti ambiti in cui le visioni divergono, i ritardi si accumulano e la fiducia reciproca si logora.

PROGETTI COMUNI, SUCCESSI MANCATI

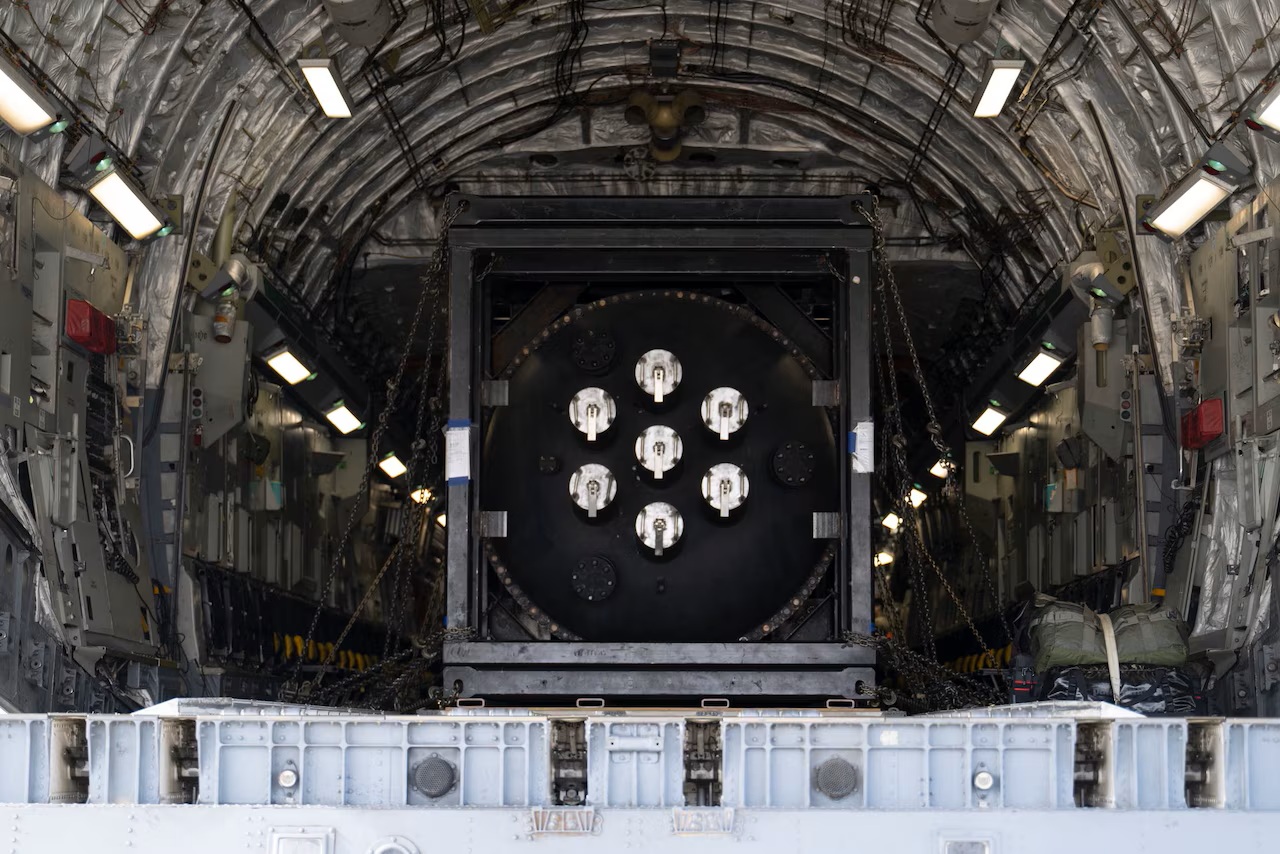

La difesa europea doveva passare da due ambiziosi programmi congiunti: il Main Ground Combat System (Mgcs), il carro armato del futuro che avrebbe dovuto sostituire il Leopard 2 tedesco e il Leclerc francese, e il Future Combat Air System (Fcas), un jet da combattimento di sesta generazione progettato per garantire la superiorità aerea europea nei decenni a venire. Ma entrambi i progetti si sono trasformati in simboli di frustrazione. Mgcs, nato nel 2014, avrebbe dovuto essere un modello di cooperazione, suggellato dalla fusione tra la tedesca Krauss-Maffei Wegmann e la francese Nexter sotto una holding comune con sede ad Amsterdam. Eppure, nonostante l’infrastruttura societaria, la collaborazione operativa resta debole e ora i proprietari tedeschi valutano persino l’uscita dal progetto.

Ancora più tesa è la situazione attorno al Fcas, dove Airbus Defence e la francese Dassault Aviation sono ai ferri corti. Il nodo centrale è la spartizione delle competenze: Dassault pretende l’80% del lavoro di sviluppo e si comporta, secondo i vertici tedeschi, da attore dominante più che da partner. Dalle parole del comitato aziendale di Airbus emerge un’accusa esplicita: Dassault sarebbe semplicemente il “partner sbagliato”. Mentre il progetto slitta e i costi crescono, l’industria bellica francese continua a seguire una sua logica, difficile da conciliare con quella tedesca.

DUE VISIONI DELLA SOVRANITÀ

Tutti temi su cui i leader dei due paesi proveranno a comporre i dissidi, in una fase storica in cui l’Europa è costretta a mostrare unità di fronte alle nuove minacce da est e al disimpegno statunitense. Ma i contrasti aziendali sono il frutto di un problema di fondo: le difficoltà nei progetti congiunti affondano le radici in visioni strategiche radicalmente differenti. Per la Francia, la sovranità nazionale è sempre stata inscindibile da una capacità militare indipendente. Dopo la Seconda guerra mondiale, Parigi ha costruito una dottrina di difesa autonoma, rinunciando alla protezione esclusiva degli Stati Uniti e sviluppando un proprio arsenale nucleare, una propria industria militare e una cultura geopolitica centrata sull’autonomia strategica. L’intervento dello Stato in questo settore è diretto e costante: l’Eliseo esercita influenza nelle aziende, controlla gli investimenti e promuove l’export come leva diplomatica. Che si tratti dei caccia Rafale o delle fregate di Naval Group, il presidente francese è anche il primo rappresentante commerciale del proprio comparto militare.

La Germania ha seguito un percorso diametralmente opposto. E anche dopo il 1990, dopo la riunificazione tedesca e lo scioglimento del blocco sovietico, Berlino si è percepita come una “potenza civile”, relegando l’industria della difesa a ruolo marginale. La Bundeswehr acquistava il minimo indispensabile, le esportazioni erano soggette a forti limiti politici e i grandi gruppi industriali abbandonavano il settore. La sicurezza nazionale era delegata agli Stati Uniti, con un’industria incapace di coprire l’intero spettro delle capacità militari. Solo in tempi recenti, con l’aggravarsi della minaccia russa e l’incertezza sull’impegno americano, il paradigma tedesco è cambiato. Ma cambiamenti di tale portata hanno bisogno di tempo per essere introiettati da èlite politiche, industriali e dalla società. E la differenza culturale tra Berlino e Parigi resta.

AMBIZIONI EUROPEE E OSTACOLI NAZIONALI

Questo scarto ideologico si riflette in modo drammatico sulla possibilità di costruire una difesa europea realmente integrata. Mentre Macron spinge da anni per un’Europa della difesa autonoma, dando però sempre l’idea di voler mettere il proprio cappello (o meglio quello della sua nazione) su ogni iniziativa comune, Berlino fatica a superare la storica diffidenza verso il settore militare. Le imprese tedesche, ancora oggi, si muovono con prudenza, mentre l’apparato statale cerca di recuperare terreno stringendo accordi con partner più affini, come Regno Unito e Norvegia. Merz, infatti, ha recentemente accelerato sulla cooperazione con Londra per lo sviluppo di armi di precisione, e con Oslo per la costruzione di sottomarini. E intanto cresce il coinvolgimento della Germania nel settore spaziale, anche in questo caso con scelte spesso più atlantiche che europee.

VERSO UNA NUOVA INTESA?

Secondo gli esperti di politica estera tedeschi, la visita di Macron a Berlino può comunque rappresentare un’opportunità per rimettere in carreggiata la cooperazione franco-tedesca anche in materia di armamenti. Ma perché ciò accada, entrambi i leader dovranno compiere passi decisi. Il presidente francese dovrà convincere l’industria nazionale ad accettare una reale collaborazione, rinunciando a certe pretese egemoniche. Dall’altra parte, Merz dovrà dimostrare che la Germania è un partner affidabile, capace di mantenere gli impegni e resistere alla tentazione di rivolgersi sistematicamente agli Stati Uniti. In gioco – osserva l’Handelsblatt in un suo commento – c’è la credibilità stessa dell’Europa come attore geopolitico.