L’età biologica che vince sull’età anagrafica. Secondo la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) è una sfida possibile attraverso il trasferimento delle conoscenze medico-scientifiche della medicina dello sport a favore del sistema socioeconomico del Paese per coniugare salute, economia e sistema sociale.

E proprio di questo si è parlato nel corso del XXXVII Congresso Nazionale della Federazione, dal titolo “Età biologica, età anagrafica 2.0. Una longevità in salute”, che si è svolto a Roma dal 20 al 22 luglio 2023.

L’IMPATTO DELLE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI

Molti studi scientifici hanno dimostrato come la sintomatologia della maggior parte delle patologie non trasmissibili (malattie cardiovascolari, tumori, diabete, depressione, Alzheimer, Parkinson) – che sono in continuo incremento soprattutto nei Paesi come l’Italia, caratterizzati dall’invecchiamento della popolazione – si manifesti anche decine di anni dopo la loro reale insorgenza.

Nel mondo, infatti, ogni 2 secondi, una persona che ancora non ha compiuto 70 anni muore a causa di una di queste malattie croniche non trasmissibili (NCDs), che hanno ormai superato le patologie infettive come principali cause di morte a livello globale. Si stime che siano responsabili del 74% dei decessi e che i costi si elevino al 70-80% del budget totale che i Paesi europei spendono per la salute.

Fattori quali la tendenza all’aumento dell’inattività fisica; l’aumento epidemico di sovrappeso e obesità; e l’aumento dell’aspettativa di vita, con il quale cresce parallelamente la probabilità di sviluppare tumori, malattie cardiovascolari e diabete, aggraveranno verosimilmente questi dati in futuro.

I DATI DELL’ITALIA

Nel nostro Paese, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), le NCDs sono ritenute responsabili del 92% dei decessi totali registrati, in particolare: malattie cardiovascolari (41%); tumori (29%); malattie respiratorie croniche (5%); diabete (4%).

PERCHÉ CONVIENE INVESTIRE SULLA PREVENZIONE

Diverse ricerche hanno anche dimostrato come l’investimento economico sulle cure (modello americano) produca meno salute rispetto all’investimento in ambito “socio-sanitario”. Investire in prevenzione infatti ha una doppia ricaduta: sulla salute fisica e mentale delle persone e, di conseguenza, sulla sostenibilità del sistema socioeconomico del Paese.

Secondo un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra il 2011 e il 2030, il costo della perdita di produttività dovuta ai quattro principali gruppi di malattie croniche non trasmissibile è stimato in 30.000 miliardi di dollari; se a questi dati si aggiungono i costi dovuti alle malattie neurodegenerative, si arriva a 47.000 miliardi di dollari.

Inoltre, stando all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), che riunisce 53 Paesi fra i più ricchi del mondo, nonostante queste malattie pesino per il 60-80% sul carico di malattia complessivo, i Paesi membri spendono solo il 3% (e l’Italia anche meno) del loro budget sanitario per le attività di prevenzione e di salute pubblica.

Tuttavia, introducendo alcune misure si potrebbero generare benefici economici e sociali per oltre 230 miliardi di dollari nei Paesi a basso reddito. E, se ogni Paese adottasse interventi di provata efficacia, almeno 39 milioni di morti per tali malattie potrebbero essere evitate.

IL RUOLO DELLA MEDICINA DELLO SPORT

Gli strumenti di prevenzione, precisione e predizione della medicina dello sport – dall’attività fisica correttamente prescritta al pari di un farmaco, alla valutazione della funzionalità della “macchina uomo” – possono svolgere un ruolo molto importante non solo nel contesto sportivo, ma anche all’interno del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), nonché di quello lavorativo e previdenziale.

L’ESERCIZIO FISICO E LA GENETICA

Gli stili di vita e l’esercizio fisico in particolare giocano un ruolo epigenetico fondamentale sulle cellule germinali dei genitori e del futuro feto, incidendo quindi ancor prima del concepimento, con possibilità di trasmissione alle generazioni successive.

La sedentarietà genitoriale, ad esempio, non solo predispone a malattie metaboliche o ad altre malattie croniche non trasmissibili del bimbo e del futuro adulto, ma può passare anche alla generazione successiva: quella che si chiama “Ereditarietà Epigenetica Transgenerazionale”.

L’esercizio fisico aerobico praticato regolarmente produce, a tutte le età, fattori che stimolano a livello cerebrale la produzione di nuovi neuroni utili per la memoria e le attività cognitive, nonché la plasticità cerebrale.

LO SPORT COME ANTIFIAMMATORIO, ANTI STRESS E FATTORE DI LONGEVITÀ

Attenzione particolare va posta ai meccanismi dell’infiammazione e dello stress che possono essere prevenuti o attenuati dall’esercizio fisico aerobico; parimenti importante è l’impatto dell’attività fisica sui telomeri, le capsule terminali dei cromosomi, la cui lunghezza può indicare la qualità e la durata della vita e di come agiscono sui mitocondri, gli organi cellulari che forniscono l’energia di cui le cellule hanno bisogno.

A titolo esemplificativo, l’accorciamento eccessivo dei telomeri negli individui obesi (ricordiamo che più del 50% degli italiani è in sovrappeso o obeso) è equivalente alla riduzione di 8,8 anni di vita, di fatto un effetto peggiore del fumo.

LE POSITIVE RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE

Grazie alle conoscenze proprie della specialità in medicina dello sport, si potrebbe, ad esempio, arrivare a definire l’età pensionabile delle diverse categorie di lavoratori non più solamente in base a un criterio anagrafico legato all’aspettativa di vita, bensì anche su base medico-scientifica: una metodologia di valutazione funzionale utilizzabile anche nel contesto assicurativo (i.e. polizze vita) o ancora in quello bancario (i.e. mutui).

Quello proposto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana è un modello che intende portare il valore della conoscenza scientifica nelle scelte strategiche del sistema politico, economico e sociale, non solo per il miglioramento dello stato di salute e della qualità della vita delle persone, ma anche in chiave di risparmio del SSN e potenziamento delle prospettive del Paese.

QUANTO SPENDIAMO (O QUANTO POTREMMO RISPARMIARE)

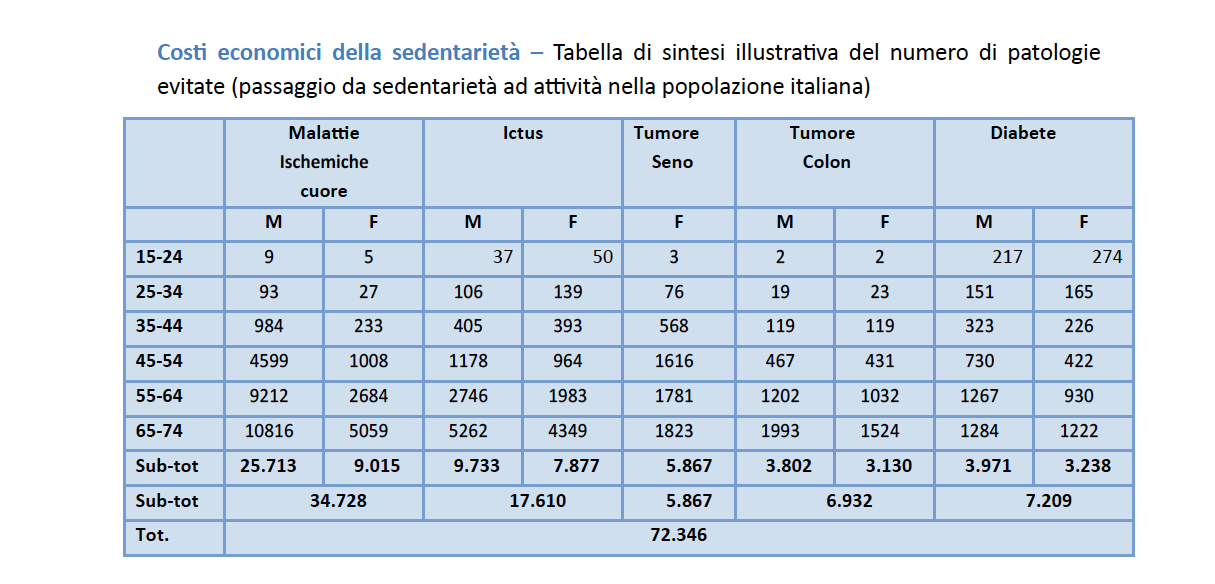

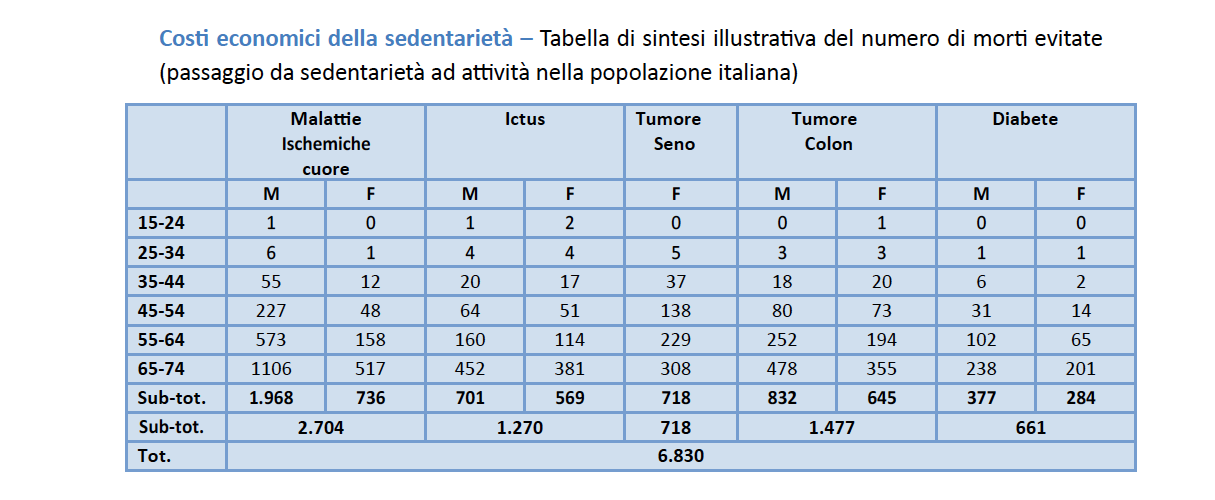

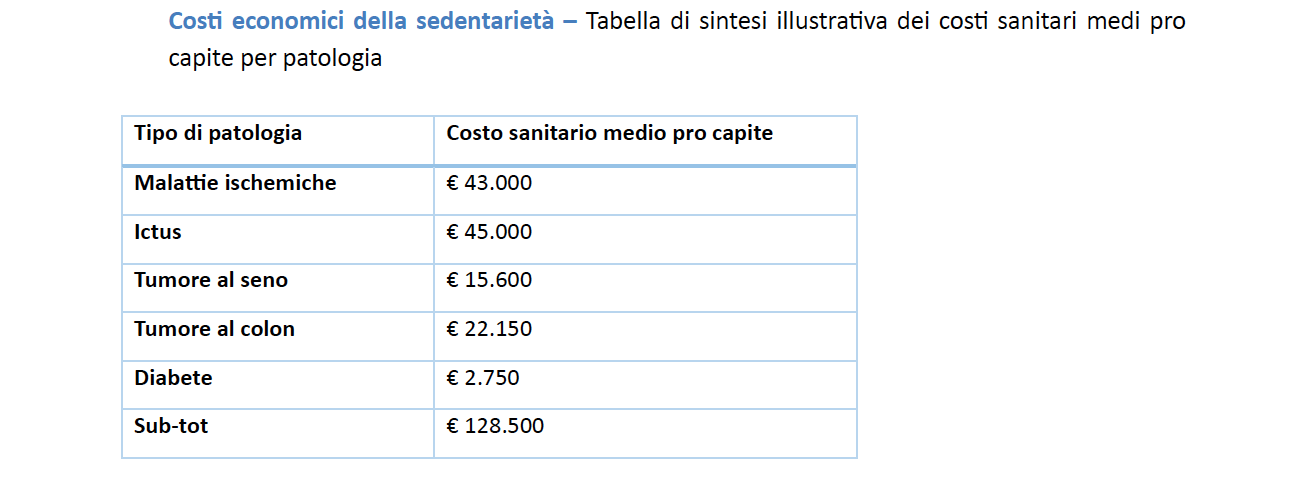

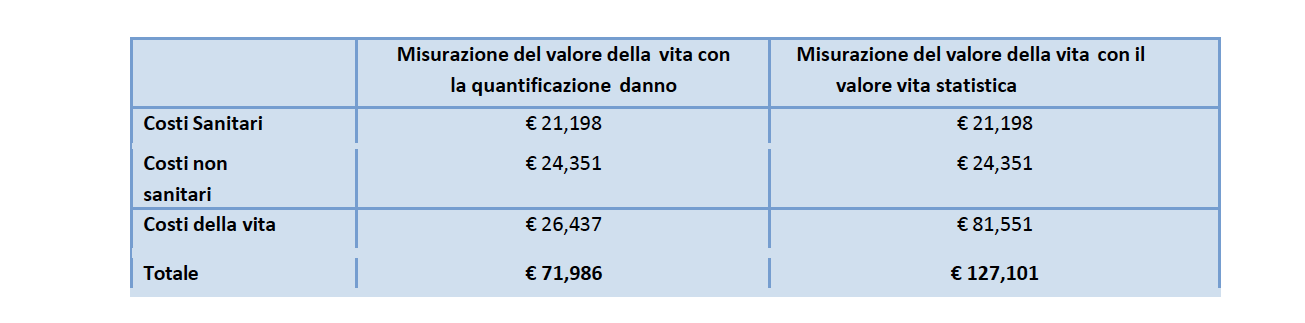

La riprova è uno studio realizzato dalla FMSI in collaborazione con l’Università Bocconi che ha stimato i costi sociali ed economici legati all’inattività fisica e alla sedentarietà nel nostro Paese visibili nelle seguenti tabelle:

A questi dati cui vanno aggiunti i costi non sanitari medi calcolati considerato i costi indiretti dovuti a perdita di produttività a causa di malattia, pre-pensionamento, più i costi derivanti dalle cure informali. Nella tabella si considera una diminuzione dell’1% degli individui sedentari, ma se venisse applicata a tutta la popolazione italiana sedentaria (circa 16 milioni di persone) la stima oscillerebbe tra i 5,9 e i 12,5 miliardi di euro.