Una volta la moda era il simbolo del fascino dell’Italia, dei suoi talenti, ora è l’immagine del suo declino. In questi giorni se ne parla soprattutto per le inchieste della Procura di Milano che, una dopo l’altra, sta chiedendo l’amministrazione giudiziaria di tutte le grandi società su cui indaga per caporalato o altre violazioni della legge.

Ma il problema è più esteso e la Procura sta semplicemente rivelando quello che gli imprenditori del settore sanno da tempo: non esiste più alcuna specificità o eccellenza italiana, nel senso che le produzioni di fascia più alta fatte in Italia sono comunque esternalizzate a fornitori e subfornitori cinesi che lavorano spesso a tariffe e condizioni cinesi.

Il consumatore finale non si accorge della differenza e paga comunque migliaia di euro per scarpe o giacche che ne sono costate poche decine.

Dunque, i cinesi sanno fare eccome le cose all’italiana.

CONTRO IL FAST FASHION

Il secondo problema, soltanto in parte legato a questo, è che i cinesi e in generale i clienti asiatici comprano sempre meno alta moda europea e italiana, mentre aziende come Temu e Shein sono nate per invadere i nostri mercati di prodotti a basso costo, basso prezzo e alto impatto ambientale.

Dunque la filiera della moda è schiacciata da sopra e da sotto. E in mezzo, stritolati, restano spesso i lavoratori, specie se cinesi sfruttati, qua in Italia, da caporali che lavorano per i grandi marchi.

Le associazioni di categoria chiedono che l’Unione europea segua gli Stati Uniti e cancelli le esenzioni da dazi e controlli per i prodotti a basso prezzo. Proprio grazie a quell’esenzione Temu e Shein riescono a inondare i mercati occidentali di fast fashion e oggettistica da pochi euro. Dunque, la richiesta delle associazioni è un dazio su tutti i prodotti cinesi sopra i 150 euro, per proteggere almeno la fascia media.

Da inizio anno, le importazioni tessili dalla Cina hanno registrato un aumento del 18 per cento.

In questi giorni il governo Meloni si affanna per dare risposte a un settore che denuncia un’emergenza permanente: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato, nella giornata di mercoledì, un tavolo con le aziende per parlare di lavoro nero, ma ha escluso i sindacati, che protestano.

Intanto, sempre il ministero del Made in Italy è riuscito a far inserire in Senato un emendamento al disegno di legge sulle Piccole e medie imprese che vorrebbe risolvere una volta per tutte il problema delle filiere che iniziano con imprenditori italianissimi che predicano sostenibilità ed etica e finiscono con caporali cinesi che vessano connazionali sottopagati.

La soluzione è tipicamente italiana: creare un albo, un registro presso il ministero: le imprese che ottengono la certificazione, potranno usare la dicitura “Filiera della moda certificata”. Una certificazione annuale, da rinnovare da parte dei “soggetti accreditati, anche tramite audit in produzione”.

Una mossa quasi disperata per recuperare una credibilità che vacilla a ogni nuova inchiesta del pm di Milano Paolo Storari, che scopre sempre la stessa cosa: l’impresa di alta moda – da Loro Piana ad Armani Operations a Tod’s – affida commesse a fornitori che non hanno dipendenti e strutture per garantire i volumi concordati.

Il fornitore, di solito italiano, a quel punto si affida a subfornitori cinesi.

Le imprese committenti possono dire che non sapevano e non è compito loro verificare, il primo fornitore accumula sostanziosi margini che sono la differenza tra quanto incassa dal grande marchio e quanto paga ai cinesi, e quello è in pratica il compenso per assumersi il grosso delle responsabilità penali se qualcuno indaga.

Le inchieste del pm Storari sul settore sono tutte uguali: basta una denuncia o un sospetto per identificare i laboratori cinesi basati in Italia, poi gli investigatori guardano i consumi elettrici dello stabile, calcolano quante ore i macchinari sono in attività e se i dipendenti dormono anche in azienda.

E così Storari scopre, sempre, la stessa situazione di moderna schiavitù: da Armani Operations a Tod’s, i subfornitori cinesi fanno lavorare i dipendenti anche dodici ore al giorno, ne dichiarano solo quattro all’Inps, trattengono centinaia di euro dai magri stipendi per vitto e alloggio, e risparmiano sulla sicurezza.

Varie inchieste hanno documentato che i caporali cinesi rimuovono anche le protezioni dalle macchine per cucire, in modo da aumentare la produttività, e se qualcuno ci rimette una mano, pazienza.

E’ difficile che le misure proposte da Urso funzionino. O meglio, l’idea del registro e delle certificazioni preventive può essere efficace soltanto se dissuadono le Procure da indagare troppo o le spingono a concentrarsi su chi, di fatto, si autodenuncia rinunciando alla certificazione.

IL CASO TOD’S

Se guardiamo al caso Tod’s, infatti, capiamo quanto è scivoloso fidarsi delle auto-dichiarazioni e certificazioni.

Diego Della Valle, indignato per la richiesta di amministrazione giudiziaria da parte della Procura, ha invitato il pm Storari ad andare a visitare gli stabilimenti a Fermo per farsi un’idea. Ma lì sarà sicuramente tutto impeccabile.

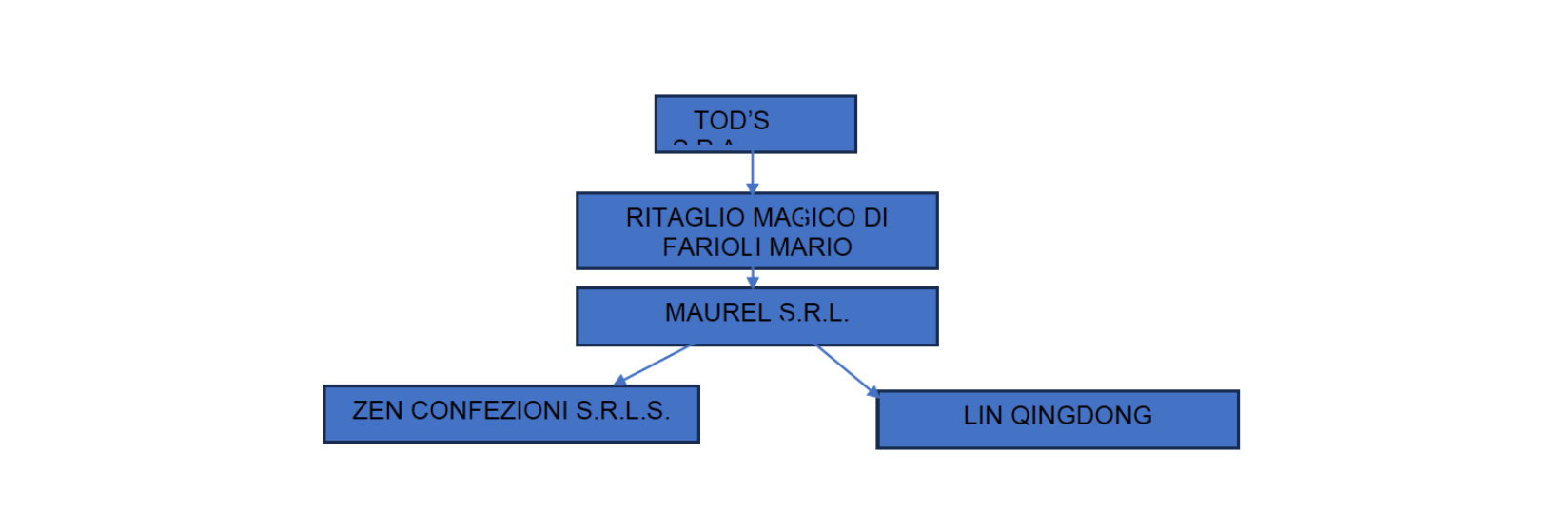

Il punto è la produzione esternalizzata. Nella catena ricostruita dalla Procura di Milano, Tod’s affida parte della produzione alla Ritaglio magico di Farioli Mario, che poi si appoggia alla Maurel srl, che a sua volta mobilita i subfornitori cinesi Zen Confezioni e Lin Qingdong.

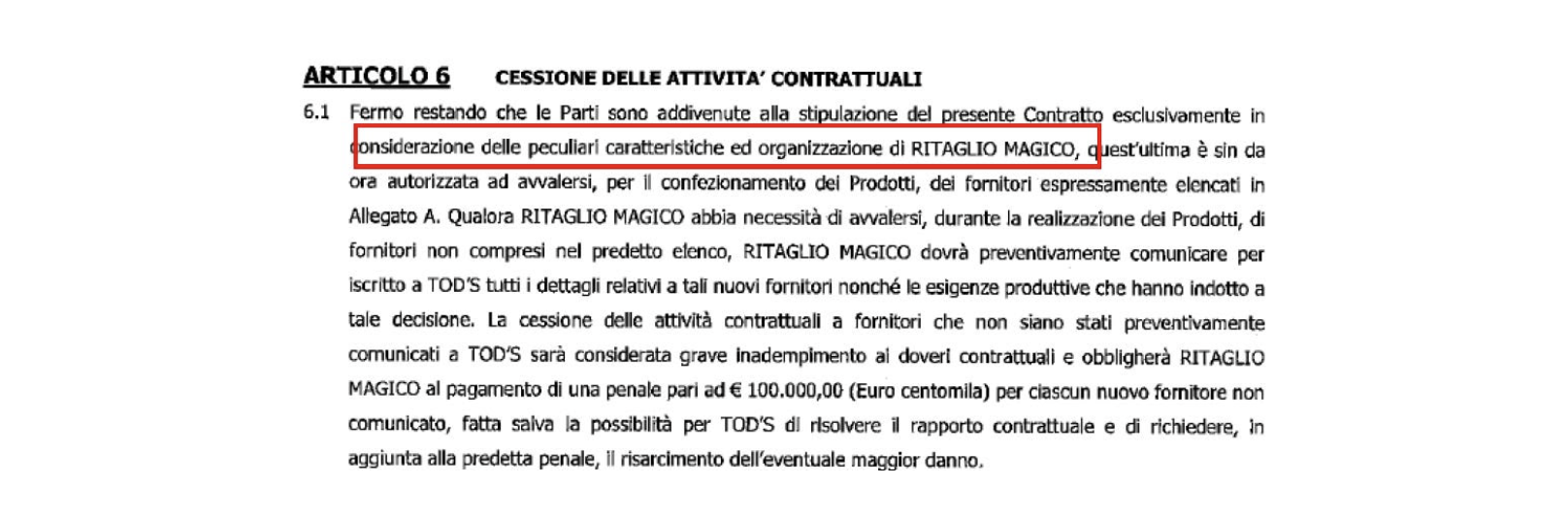

Nel suo contratto con Ritaglio Magico, alla quale Tod’s si appoggia “in considerazione delle peculiari caratteristiche ed organizzazione” dell’azienda, il gruppo di Diego Della Valle già specifica che Ritaglio Magico può appoggiarsi ad altri fornitori, purché lo comunichi.

Dunque, in teoria, Tod’s rivendica di avere pieno controllo su chi fa cosa. In alcuni casi, risulta dall’inchiesta, Tod’s fa addirittura audit diretti nelle aziende di subfornitori cinesi, per esempio nel tomaificio di Wang Junji a Monte San Giusto, Macerata.

Il 15 maggio 2024 Tod’s riscontra irregolarità, per esempio nel rispetto delle norme di sicurezza e nel monitoraggio dei tempi di lavoro, fa alcune raccomandazioni, ma poi non succede niente, al punto che ora la procura di Milano contesta il caporalato a Wang Junji.

Difficile immaginare come le certificazioni proposte dal ministro del Made in Italy urso avrebbero potuto evitare questa situazione, che non sembra tanto un incidente di percorso, quanto il naturale prodotto dell’evoluzione del settore dell’alta Moda Made in Italy.

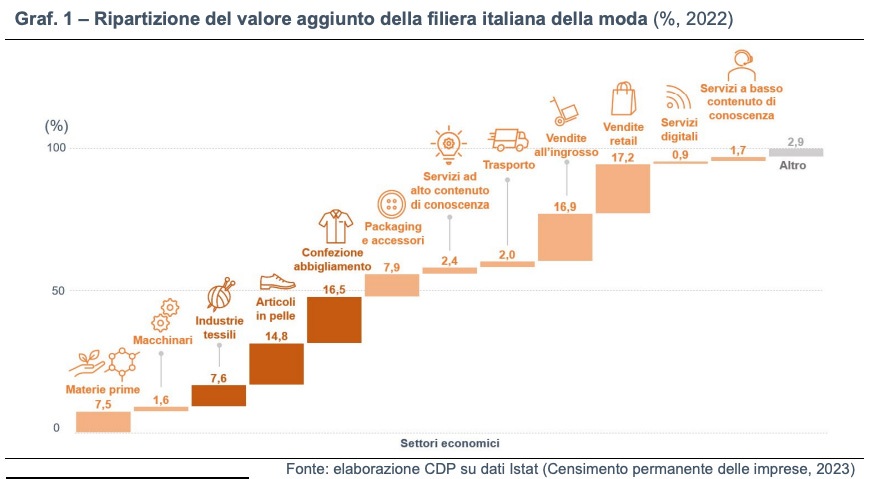

Per vendere ai ricchi cinesi o ai ricchi turisti stranieri in Italia, bisogna tenere la produzione in Italia, al punto che il 29 per cento dei fornitori dei gruppi europei della moda ha sede in Italia, addirittura i due terzi dei marchi del lusso.

Il problema è che produrre lusso a costi italiani è molto meno remunerativo che produrlo a costi cinesi. Dunque, la parte medio bassa della filiera della moda ha esternalizzato la produzione in Cina vent’anni fa, la parte più alta ha importato manodopera e condizioni di lavoro cinesi qui da noi.

Forse il problema più grave per Diego Della Valle e gli altri nomi importanti della moda non sono le inchieste della Procura, ma il fatto che sempre più potenziali clienti inizino a farsi un’idea di come sono prodotti davvero le scarpe, le giacche e i vestiti di alta gamma che comprano.

I prezzi altissimi non sono dovuti ai costi altissimi dell’eccellenza, ma ai margini enormi che le aziende perseguono a beneficio degli azionisti. Margini che diventano ancora più grandi per chi produce nelle condizioni e nei modi denunciati dalla Procura di Milano.

(Estratto da Appunti)