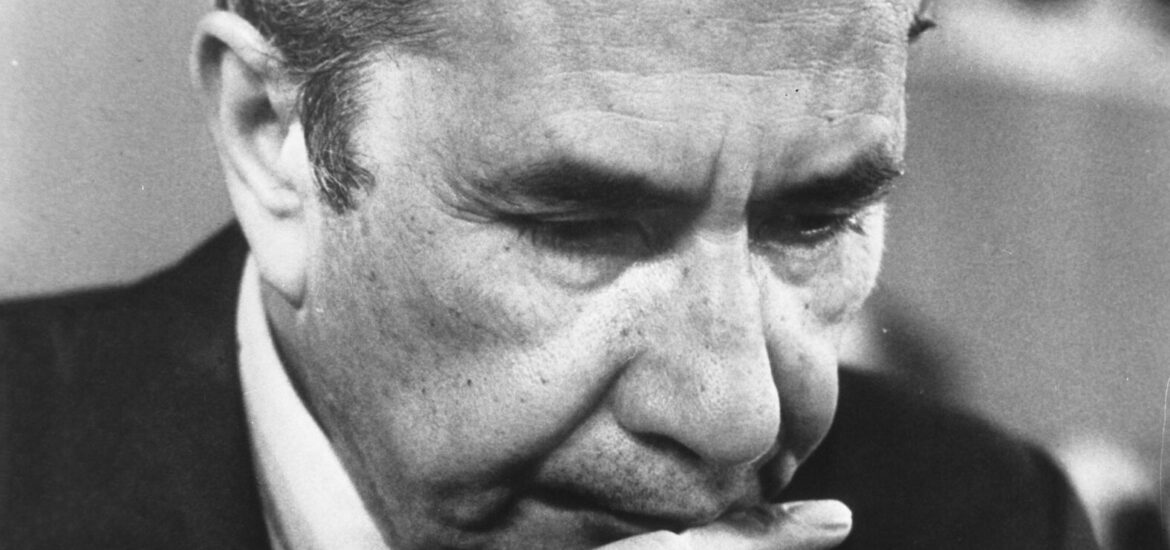

Tra gli eventi che caratterizzano questo 9 maggio – l’elezione a sorpresa del nuovo Pontefice; l’esibizione del putinismo armato sulla Piazza rossa a fianco del leader cinese – è destinato a passare pressoché inosservata la ricorrenza dell’uccisione di Aldo Moro, appunto il 9 maggio 1978. Dopo ben 55 giorni dalla strage di via Fani (in cui vennero uccisi i componenti della scorta e rapito Moro da un commando brigatista), il cadavere del presidente della Dc venne trovato nel portabagagli di una Renault rossa parcheggiata a Roma in via Caetani, a metà strada tra Piazza del Gesù e via delle Botteghe oscure, rispettivamente le sedi storiche della Dc e del Pci.

Quella vicenda ha cambiato la storia dell’Italia ed è entrata a far parte di quegli eventi di cui non si saprà mai, fino in fondo, la verità, nonostante le Commissioni di inchiesta parlamentare e i processi a cui sono stati sottoposti gli autori che “fecero l’impresa”. tra le più clamorose del terrorismo a fini politici. A partire da una domanda: come è stato possibile che – nonostante la sorpresa – un banda di terroristi sgarrupati sia stata in grado di prevenire ogni reazione dei militari della scorta scaricando, con una precisione chirurgica, sulle auto una gragnola di proiettili, ma lasciando illeso Aldo Moro?

Col passare degli anni, e grazie a riesami successivi di quel dramma, si sono certamente acquisiti dei nuovi elementi di conoscenza. Ma per rendersene conto occorre andare a cercarli nei verbali delle Commissioni parlamentari e nelle motivazioni delle sentenze, perché dopo tanti anni quell’evento non è più al centro del dibattito.

Per esempio sto leggendo un saggio di Claudio Martelli e Francesco De Leo per Solferino dal titolo Mi sento abbandonato. La vera storia della trattativa per salvare Moro. Non si tratta di un saggio scritto a due mani; ogni autore ha seguito una parte specifica: Martelli ricostruisce la gestione “politica” del sequestro che seguì da protagonista a fianco di Bettino Craxi nel tentativo di fare tutto il possibile per salvare la vita del presidente della Dc; De Feo indaga sui retroscena di quella vicenda attraverso interviste inedite e consultazione di documenti e diari scritti successivamente (tra cui quello di Amintore Fanfani). Martelli tende a chiarire che la c.d. linea della trattativa (contrapposta a quella della fermezza) faceva riferimento alle lettere che Moro faceva pervenire dal carcere delle Br, riconoscendo ad esse un tentativo di dialogare con l’esterno e con chi poteva agire allo scopo di salvargli la vita.

Il partito della fermezza sosteneva che quegli scritti appartenessero ad un uomo coartato a scrivere sotto dettatura dai suoi carnefici e non più lucido, fino a far trapelare l’idea che Moro mancasse del coraggio richiesto in quel momento ad uno statista. Vengono rievocati nel saggio i clamorosi errori compiuti nelle indagini: dallo scandagliamento del lago della Duchessa coperto di ghiaccio all’assedio del paese di Gradoli in Toscana, fino al momento in cui la Polizia decise di non abbattere la porta dell’appartamento in cui era rinchiuso Moro perché, dopo aver suonato il campanello, nessuno era venuto ad aprire. Nel saggio Martelli ricorda un particolare che io ignoravo. È una scoperta compiuta da Carlo Gaudio, autore del libro L’urlo di Moro (Rubbettino 2022). La celebre frase riportata nella prima lettere indirizzata a Francesco Cossiga, allora ministro Degli Interni – “che io mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato” – sarebbe un anagramma con il quale Moro indicava persino l’ubicazione dove era rinchiuso. In sostanza la frase si leggerebbe così: “e io so che mi trovo dentro il p.o. uno di Montalcini n.o otto”. Ma nessuno se ne rese conto, benché fosse nota la passione del presidente per gli anagrammi e che la frase fosse sembrata singolare perché sottolineava una circostanza purtroppo evidente.

Vessillifero del partito della fermezza era il Pci di Enrico Berlinguer, come se prima che le istituzioni democratiche, volesse difendere se stesso dal proprio passato. Martelli cita un brano di un articolo di Rossana Rossanda sul Manifesto, nel quale la militante storica riconosceva un filone vetero comunista nel dna delle Brigate Rosse, con la ficcante metafora dell’album di famiglia:

In verità, chiunque sia stato comunista negli anni cinquanta riconosce di colpo il nuovo linguaggio delle Br. Sembra di sfogliare l’album di famiglia: ci sono tutti gli ingredienti che ci vennero propinati nei corsi Stalin e Zdanov di felice memoria. Il mondo – imparavamo allora – è diviso in due. Da una parte sta l’imperialismo, dall’altra il socialismo. L’imperialismo agisce come centrale unica del capitale monopolistico internazionale (allora non si diceva «multinazionali»). Gli stati erano «il comitato d’affari» locale dell’imperialismo internazionale. In Italia il partito di fiducia – l’espressione è di Togliatti – ne era la dc. In questo quadro, appena meno rozzo, e fortunatamente riequilibrato dalla «doppiezza», cioè dall’intuizione del partito nuovo, la lettura di Gramsci, una pratica di massa diversa, crebbe il militarismo comunista fino agli anni cinquanta. Vecchio o giovane che sia il tizio che maneggia la famosa Ibm, il suo schema è veterocomunismo puro.

Quanto alla Dc, il gruppo dirigente era incaprettato dalla contrarietà del Pci ad ogni forma di trattativa e temeva per la tenuta del governo Andreotti che si reggeva col voto di fiducia di quel partito. Martelli racconta che insieme a Craxi si recò da Amintore Fanfani, allora presidente del Senato (nei cui archivi è depositato un suo diario di quei 55 giorni maledetti), che non era schierato col partito della fermezza, per convincerlo a sostenere nella riunione della Direzione democristiana la linea dello scambio, messa a punto proprio su suggerimento di Moro attraverso le sue lettere disperate ma lucide.

Fanfani, dopo aver ascoltato gli argomenti di Craxi a favore della trattativa/scambio di prigionieri, gli chiese se, nel caso che fosse riuscito nel difficile compito di convincere la Dc e se, di conseguenza, il Pci fosse passato all’opposizione, il Psi fosse disponibile a sostenere un nuovo governo. Craxi non se la sentì di rispondere in modo affermativo rimandando l’eventuale decisione al partito, che ancora risentiva della posizione con cui il precedente segretario Francesco De Martino lo aveva portato alle elezioni: “mai più al governo senza i comunisti”. In questo modo Craxi indebolì la posizione umanitaria fino ad allora sostenuta dal Psi. Comunque le Br eseguirono la sentenza di condanna a morte prima che si svolgesse la riunione della direzione democristiana.

Sarebbe il caso che si rivedesse in modo autocritico la linea di condotta tenuta dall’establishment in quei 55 giorni. Certo, i partiti, principali protagonisti di quella vicenda, non esistono più. Ma a fronte dei processi in corso di beatificazione di Enrico Berlinguer sarebbe il caso di ricordare che, dopo l’assassinio dello statista, il segretario del Pci ebbe l’ardire di attribuirne la morte ai tentativi di negoziato con le Br.