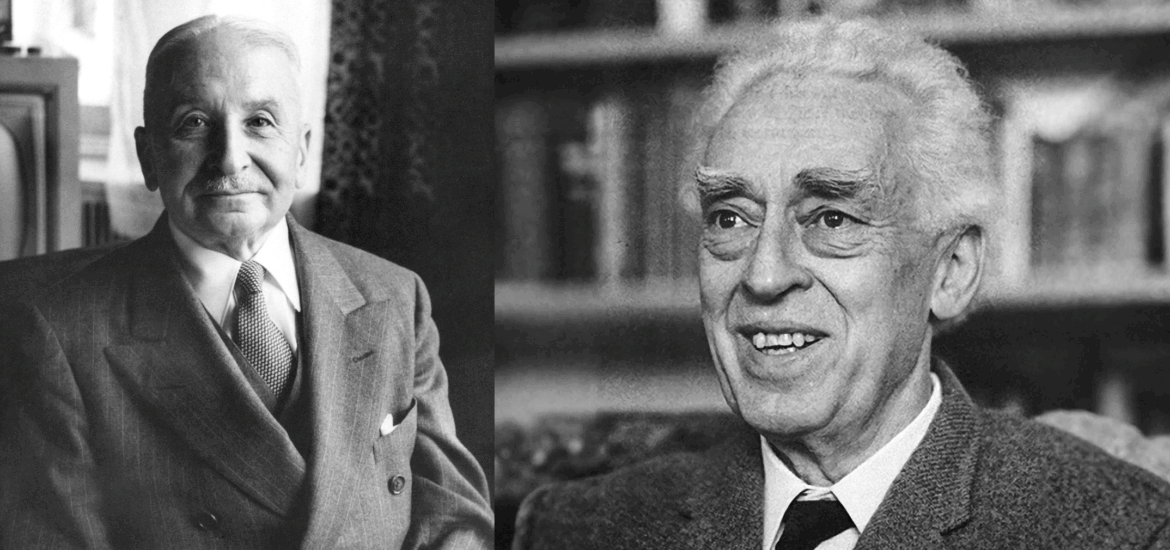

Col maggiore rappresentante del liberalismo viennese, Ludwig von Mises (di cui Friedrich A. Hayek fu l’allievo più noto), Piero Sraffa perse una grande occasione.

Reduce dalla prima guerra mondiale non poté apprezzare, e anzi forse addirittura neanche leggere, il grande libro di un altro ex combattente come lui, cioè Stato, nazione ed economia di Mises[1], la più estesa e analitica scomposizione post-bellica dell’Europa e della nascita dell’Europa orientale con la centralità dei paesi plurilinguistici e pluri-razziali come la sua originaria Galizia, su cui Andrea Graziosi si diffonde, nell’ampia introduzione, enucleandone l’originalità e il persistente interesse.

Quando venne pubblicato, nel 1919, Sraffa aveva conosciuto il giornalista della sinistra socialista torinese e tra i massimi fondatori del Partito comunista – sezione italiana della Terza Internazionale – Antonio Gramsci. Ne divenne grande e generosissimo amico dopo il 1926, in seguito all’arresto e alla condanna del leader comunista a due decenni di carcere da parte del fascismo.

Negli anni 1921-’22, Sraffa sarà a Londra per svolgere ricerche su salari, investimenti e profitti presso il Labour Department. Qui conobbe e si legò di una lunga amicizia con gli esponenti più radicali del laburismo inglese. Nel giro di una manciata di anni avrebbero dato vita alla sezione inglese del Comintern.

Presso la London School of Economics, diretta da Lionel Robbins (che era fluente in tedesco), gli economisti di Vienna furono sempre accolti. Ma all’Università di Cambridge, tra i docenti di materie economiche, proprio per via della scarsissima conoscenza della lingua, ancora dopo la prima guerra mondiale la saggistica in tedesco ebbe una circolazione assai lenta e limitata.

Per gli austriaci non ci fu lasciapassare, ma J. M. Keynes seppe rimediare a questa chiusura aprendo loro (a cominciare dal più ribelle, F. A. Hayek) la collaborazione all’Economic Journal, la più prestigiosa rivista di economia del mondo.

Contemporaneamente, più che dalle previsioni e dai commenti sulle conseguenze sconvolgenti della prima guerra mondiale di Mises (che era stato un ufficiale, sul fronte orientale, dell’esercito austro-ungarico), il giovane economista torinese rimase impressionato da altri episodi.

In Ungheria subiva una sconfitta l’esperimento di Béla Kun. In Russia l’esplosione di tensioni sociali e conflitti nazionali culminava nella conquista del Palazzo d’Inverno e nella spaccatura del paese. In Italia era cominciato il “biennio rosso” delle grandi lotte operaie, con l’occupazione delle terre e a Torino (città natale di Sraffa) delle fabbriche.

Il gruppo politico dell’estrema sinistra del PSI che le promosse fu L’Ordine Nuovo. Fondato da Antonio Gramsci, ebbe anche Sraffa (proveniente da una famiglia ebrea e massonica torinese di rango) tra i collaboratori, per quanto non sia stato certamente tra i più attivi. Ma fu anche il prologo del “biennio nero”, cioè dell’apparire sulla scena politica e sociale del primo fascismo.

Questa mancata lettura e mancato incontro e frequentazione di Mises non furono irrilevanti. Gli effetti si videro successivamente anche perché Mises, dopo il ritorno dagli Stati Uniti dove era vissuto oltre 30 anni, subì una vera e propria deformazione delle sue idee.

Ancora oggi in Italia gli intellettuali di sinistra, compresi i “gramsciani”, amano ritrarsi, con giudizi di altezzosa sufficienza, se non di scandalo, di fronte agli stessi suoi saggi più importanti.

Continuano a essere poco letti e quasi mai citati. Eppure, l’editore Rubbettino, grazie a Raimondo Cubeddu e a Lorenzo Infantino (purtroppo ora mancato), ha completato la cura paziente della traduzione e dell’analisi critica dei liberali austriaci più significativi (da Hayek fino a Menger e a Böhm-Bawerk).

L’ebreo ucraino Mises venne influenzato nella sua evoluzione teorica non solo da personaggi quali inizialmente Böhm-Bawerk e Menger, successivamente da Wieser, Philippovich (cioè esponenti spesso del marginalismo), fino a Otto Bauer, Hans Kelsen e Joseph Schumpeter, allora giovani studenti coetanei della Boemia e della Moravia.

Più probabilmente per il clima culturale dominante nell’area di lingua tedesca, in cui – come scrive nelle sue Memorie – “attorno al 1900 tutti erano statalisti o socialisti di Stato”, egli si volse verso il liberalismo. I suoi molti colleghi universitari ebrei gli negarono la cattedra (acquisita più tardi nell’esilio svizzero di Ginevra) perché, come ha ricordato Hayek, a Vienna “un intellettuale ebreo che giustificasse il capitalismo vi appariva come qualcosa di mostruoso e innaturale”.

In Italia, durante la guerra fredda, venne bollato come un conservatore, preferendogli due personaggi non molto significativi: da un lato l’economista polacco Oskar Lange, un sognatore (come Andrea Graziosi l’ha apostrofato), e dall’altra W. Rathenau, un imprenditore di qualche cultura, ministro degli Affari Esteri, misticheggiante, statalista e militarista, e insieme anche un vero e proprio criminale di guerra (per come trattò, cioè con la deportazione, gli operai belgi). [2]

Ad uno studioso come Sraffa, partecipe delle vicende del comunismo e interessato all’economia sovietica, sarebbe dovuto interessare in particolare il saggio misesiano dell’anno dopo, cioè del 1920.

Pubblicato su una rivista tedesca[3], fu edito più volte in inglese e venne ripreso dal suo allievo Hayek. Era dedicato alla razionalità del calcolo economico nei processi di pianificazione dell’URSS.

La si ritenne inesistente e quindi causa del fallimento di questa forma di organizzazione della produzione e della gestione delle imprese.[4]

Secondo Mises, in un’economia centralizzata il calcolo economico non era possibile a causa della mancanza di prezzi di mercato per i fattori produttivi. Le economie socialiste sarebbero quindi condannate all’inefficienza e allo spreco per via dell’assenza della proprietà privata e dello scambio, in quanto non si possono determinare prezzi oggettivi. Pertanto non è possibile un calcolo razionale delle risorse.

Veniva così aperta la strada al saggio Kritik des Interventionismus, in cui, verso la fine degli anni Venti, Mises prendeva aspramente di mira W. Sombart, L. Brentano e i maggiori economisti tedeschi.

Prima della decisione di emigrare (prima in Svizzera e poi a lungo negli Stati Uniti), Mises ebbe un grande prestigio. Nella Vienna di quegli anni, il suo seminario privato si allineò a centri culturali più autorevoli come quelli di Freud e Kelsen e al “circolo” di Schlick e Carnap.

Sraffa non sembra essersene accorto o probabilmente fu vittima di un luogo comune assai diffuso. Si lasciò, cioè, convincere che nella lunga permanenza negli USA lo studioso viennese fosse diventato, come la propaganda l’aveva dipinto, un conservatore, se non addirittura un cupo reazionario.

Fino ad oggi gli si è voluto negare che il suo fosse, com’era, l’anticomunismo di un intellettuale rimasto un imperterrito liberale radicale. Ma il progressivo rotolare in una tortuosa sopravvivenza fino al collasso dell’economia sovietica e dei paesi cosiddetti socialisti fu una previsione tempestiva ineguagliata da segnare a suo impareggiabile merito.

Il disinteresse della sinistra e dello stesso Sraffa (rimasto sempre preda consenziente dell’URSS e del comunismo) si spiega con le conseguenze dell’impietosa riflessione di Mises. Mi riferisco al punto in cui egli rileva come “tra socialismo e forma autocratico-autoritaria dello Stato esistono nessi strettissimi e corrispondenti alla natura di entrambi”. Non basta, perché addirittura “il terrorismo degli spartachisti è una prosecuzione della politica degli Junker così come il terrorismo dei bolscevichi lo è della politica dello zarismo”.

Per finire, ad avviso di Mises, “l’imperialismo socialista supera in estensione e intensità qualsiasi imperialismo precedente”. Sembra di vedere riecheggiate le analisi di un suo conterraneo, Joseph Schumpeter, nei due saggi del 1919-1927 dedicati alla sociologia dell’imperialismo.

+++

[1] È stato pubblicato in italiano dall’editore torinese Bollati Boringhieri col titolo, Stato, nazione ed economia. Contributi alla politica e alla storia del nostro tempo, con un saggio di Andrea Graziosi, Torino 1994. [2] Sull’autore di The New Society, New York 1983, capace di spostarsi politicamente da destra a sinistra, un sintetico ed efficace riferimento è quanto ne scrisse Leo Valiani, Scritti di storia, Sugarco, Milano 1983. [3] Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen, ”Archiv für Sozialwissenschaft” 47 (1920), pp. 86–121. [4] In italiano vedrà la luce col titolo Il calcolo economico in una comunità socialista in un volume collettaneo edito da Einaudi nel 1946 col titolo Pianificazione economica collettivistica. Studi critici sulle possibilità del socialismo, a cura di C. Bresciani Turroni, con saggi di F.A.Hayek, N.G. Pierson, Ludwig von Mises e Georg Halm.