Dopo il fasto, la frugalità, scrive Le Monde. Il Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac), un importante incontro di rito tra il Regno di Mezzo e il continente africano, si è aperto domenica 28 novembre in Senegal, a Dakar, all’insegna di una presunta sobrietà. Lo status di conferenza ministeriale, e non di vertice come nelle edizioni precedenti – più popolare tra i capi di Stato e di governo africani rispetto alle assemblee generali delle Nazioni Unite – sottolinea da solo il nuovo clima delle relazioni tra Cina e Africa.

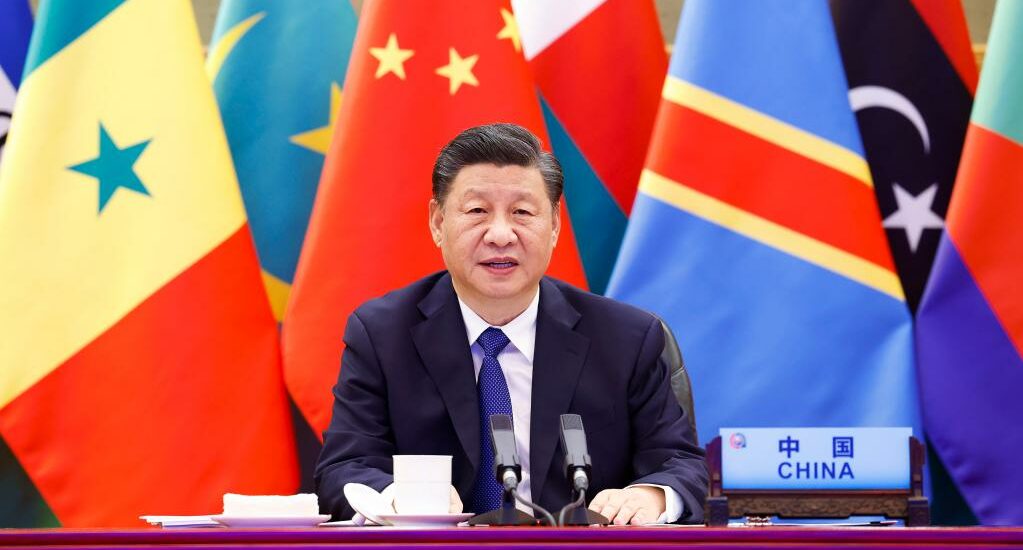

Il declassamento del formato è certamente un danno collaterale della pandemia, infatti il presidente cinese Xi Jinping ha preferito rimanere cautamente a casa. Ma illustra anche il rallentamento di un dinamismo Cina-Africa che, sebbene straordinario negli ultimi vent’anni, non è stato all’altezza delle aspettative di tutti.

Progetti di scarso impatto industriale, commercio sbilanciato del tipo Nord-Sud, trappola del debito, corruzione delle élite, diritti del lavoro abusati negli stabilimenti cinesi… Le tensioni hanno accompagnato le curve quantitative della presenza di Pechino nel continente.

Un investimento strategico

Risultato: sebbene il livello di soddisfazione per la Cina tra le popolazioni africane resti alto, secondo i sondaggi del Pew Research Center, è comunque in calo. Nel periodo 2013-2019, il tasso di opinioni “favorevoli” in Sudafrica è sceso dal 48% al 46%, in Kenya dal 78% al 58% e in Nigeria dal 76% al 70%.

“Per i cinesi e gli africani, questa è la fine delle illusioni”, ha detto lo specialista Thierry Pairault. Tutti si rendono conto che non basta spendere soldi per portare lo sviluppo.

L’ascesa di questa “Cinafrica” negli ultimi vent’anni – la Focac, che si riunisce ogni tre anni, è iniziata nel 2000 – ha mostrato sia la globalizzazione della Cina sia un investimento strategico molto specifico in un continente ricco di materie prime e fino ad allora appannaggio delle ex potenze coloniali.

In effetti, le cifre sono impressionanti. Il valore del commercio è aumentato di venti volte dal 2002 al 2020, da 10 miliardi di dollari a 200 miliardi di dollari (178 miliardi di euro). Questa impennata ha permesso alla Cina di sostituire gli Stati Uniti come maggior partner commerciale dell’Africa. Pechino ha anche intrapreso grandi progetti di infrastrutture, costruendo un progetto su tre nel continente.

Secondo un rapporto di McKinsey, circa 10.000 aziende cinesi operavano in Africa nel 2017. Ma questa cifra deve essere qualificata: il numero effettivamente registrato in Cina sarebbe tra 3.000 e 4.000, il resto sono aziende africane gestite da un cinese. Tutte queste attività hanno portato una diaspora cinese nel continente, stimata a circa 1 milione di persone.

Un’importante ancora geopolitica

Allo stesso tempo, l’enfasi è stata posta sul “soft power” attraverso la creazione di 62 istituti Confucio e l’accoglienza di 60.000 studenti nelle università cinesi, un modo per coltivare una futura élite africana sinofila. Questi corsi di formazione hanno un’eco innegabile in Africa, dove il desiderio di rompere il confronto con le ex potenze coloniali è forte.

Pechino gioca molto su questo sfondo psicologico esaltando il suo ruolo storico nelle lotte di decolonizzazione a fianco dei suoi “fratelli africani”. L’apertura di una base militare cinese a Gibuti nel 2017, la prima all’estero, ha aggiunto una dimensione strategica a questa espansione della Cinafrica inserita nei corridoi delle “nuove vie della seta”. Agli occhi dei cinesi, il Corno d’Africa sembra essere un’importante ancora geopolitica sulle rotte marittime che collegano l’Oceano Indiano all’Europa.

Tuttavia, l’impennata dei dati statistici difficilmente nasconde un disincanto crescente, o addirittura un aumento dell’attrito. Contrariamente alla credenza popolare, i fondi rilasciati dai cinesi non sono tanto investimenti quanto servizi (contratti infrastrutturali chiavi in mano), il cui peso ricade alla fine sugli africani attraverso il loro indebitamento con i donatori cinesi.

Nel 2019, l’importo degli investimenti di Pechino ha raggiunto 2,7 miliardi di dollari (circa 2,4 miliardi di euro), mentre i servizi forniti sono stati pari a 44 miliardi di dollari. E quando sono reali, questi investimenti si concentrano su settori a basso valore aggiunto – l’industria mineraria in particolare – con effetti limitati di industrializzazione del tessuto africano.

Opacità dei contratti

Le recenti tensioni nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), con il presidente Félix Tshisekedi che rivaluta una serie di contratti con i cinesi per l’estrazione di rame e cobalto, illustrano questa consapevolezza dell’altra faccia della medaglia. In Kenya, le battute d’arresto legali del progetto ferroviario Nairobi-Mombasa – un tribunale ha stabilito nel 2020 che la gara vinta dalle imprese cinesi non aveva rispettato le regole della concorrenza – deriva dalla stessa messa in discussione della validità o della legalità di alcuni contratti con i cinesi.

La relazione tra la Cina e l’Africa era un tempo appannaggio delle élite, ma ora deve fare i conti con una società civile più esigente.

Infatti, i leader africani non possono ignorare le domande sempre più critiche sull’opacità dei contratti, la deriva del debito o l’accesso restrittivo dei prodotti africani al mercato cinese. Queste nuove rimostranze dovrebbero alimentare le discussioni al Focac di Dakar con i cinesi che stanno ascoltando. “In diversi paesi africani, i funzionari cinesi hanno spesso accettato di discutere con i gruppi della società civile”, ha osservato Paul Nantulya, un ricercatore dell’Africa Center for Strategic Studies. L’interesse oggettivo della Cina è infatti quello di prendere la misura di questi nuovi umori africani per correggere la situazione. Altrimenti, vedrà le curve di soddisfazione con la Cina continuare a erodersi.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)