Altro che “gli 80 anni dalla Liberazione” che il Capo dello Stato verso la conclusione del suo messaggio televisivo di San Silvestro ha “evocato contro ogni amnesia definendola fondamento della Repubblica e presupposto della Costituzione”, come ha sottolineato il quirinalista principe Marzio Breda sul Corriere della Sera. Per Antonio Scurati, e la Repubblica, quella di carta, che li ha sparati sulla prima pagina del primo numero di questo 2025, debbono contare i 100 anni che trascorrono proprio oggi dal discorso alla Camera nel quale Benito Mussolini ai assunse tutta la responsabilità del delitto di Giacomo Matteotti e segnò “la nascita del fascismo”. Che tuttavia, sempre su Repubblica ma del 22 ottobre 2024, era già nato due anni prima con la marcia su Roma e la chiamata di Mussolini al Quirinale per la formazione del governo.

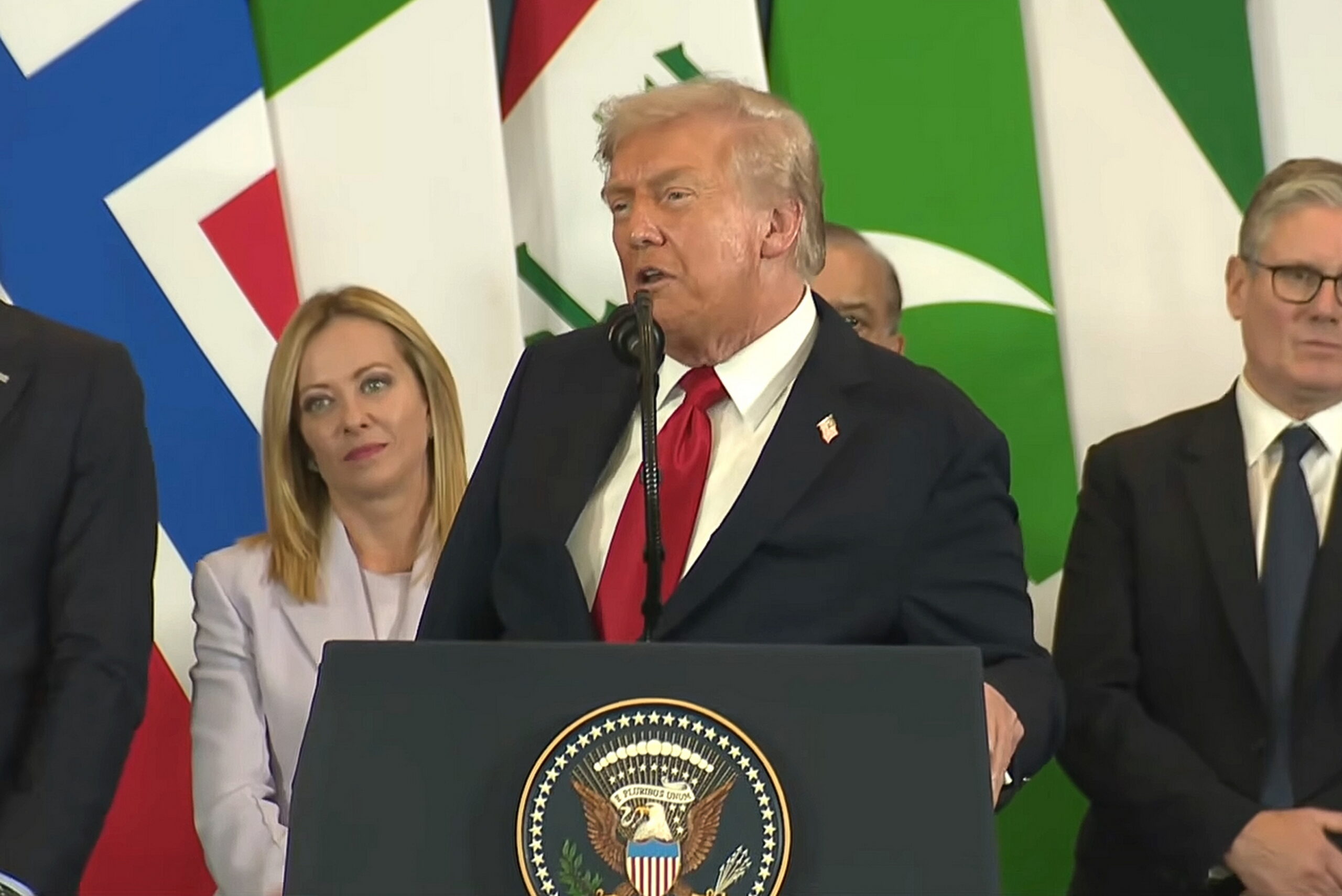

Scurati non lo ha scritto ma i lettori ai quali egli ha voluto rivolgersi lo hanno capito o avvertito lo stesso. Quell’aula in cui Mussolini fece nascere o rinascere il fascismo esiste ancora. E vi prende ogni tanto la parola dallo stesso banco la premier Giorgia Meloni, con la sua vivacità oratoria e i numeri forti della fiducia che si fa confermare ogni volta che decide di chiederla, fortunatamente senza doversi assumere la responsabilità di qualche delitto. Ma vantandosi dei successi che il suo governo consegue e della miserabile fine di tutte le disgrazie pronosticate dalle opposizioni al suo arrivo a Palazzo Chigi.

Questa del fascismo per niente finito, anche nella coda più velenosa della guerra civile, con la Liberazione evocata da Mattarella ai dieci milioni di telespettatori che l’hanno visto e sentito la sera del 31 dicembre scorso, non è solo un’ossessione di chi lo vuole fare sopravvivere e lo intravvede ovunque. È qualcosa di più. È una professione, come quella dell’antimafia a suo tempo brillantemente denunciata e descritta da Leonardo Sciascia, che si rimediò per questo del mafioso, o quasi. Come oggi si rimedia del fascista chiunque dubiti – cominciano a vedersene e sentirsene anche fra le opposizioni – del fascismo evocato come attuale sul piano culturale e politico.

Fascista è stato sino alla caduta, diciamo così, spontanea del Muro di Berlino anche chi semplicemente era anticomunista. Come il mio compianto amico Carlo Donat-Cattin, la cui storia e formazione di sinistra venne soppressa nella rappresentazione politica e mediatica quando si mise di traverso sulla strada dell’”ineluttabile” accordo di governo – diceva Ugo La Malfa, propiziandolo – fra democristiani e comunisti. Lui, Carlo, fingeva di riderne spavaldamente, ma vi assicuro che ne soffriva nell’intimo quasi quanto della terribile avventura terroristica del figlio Marco.

Se non avesse fatto in tempo a morire per mano dei brigatisti rossi, sarebbe finito a destra anche un altro mio amico, Aldo Moro. Vi sarebbe finito se nel 1979 e anni successivi avesse preso atto del ritiro dei comunisti dalla maggioranza di cosiddetta solidarietà nazionale e avesse concorso con Bettino Craxi – e gli stivaloni infilati ai suoi piedi nelle vignette di Repubblica – alla ripresa del centrosinistra, per giunta allargato ai liberali nella formula pentapartitica gestita dallo stesso Craxi e poi da Giulio Andreotti. Non parliamo poi del presunto fascismo di quest’ultimo, che nei primi anni Settanta guardava con indulgenza gli elettori democristiani “in libera uscita” – diceva – verso il Movimento Sociale di Giorgio Almirante: fiducioso, anzi certo, di poterseli riportare a casa.

Per fortuna tutti costoro sono morti, ripeto, e sepolti. E persino sempre più spesso rimpianti. Sennò sarebbero finiti., nei e coi tempi di uno Scurati forse inconsapevole, in quel pentolone attorno al quale danzano come forsennati gli antifascisti di professione, che cercano di riprendersi così del trauma di una destra al governo cento anni dopo il discorso di Mussolini del 3 gennaio alla Camera. Non poveretti, ma poveracci, come dicono a Roma.