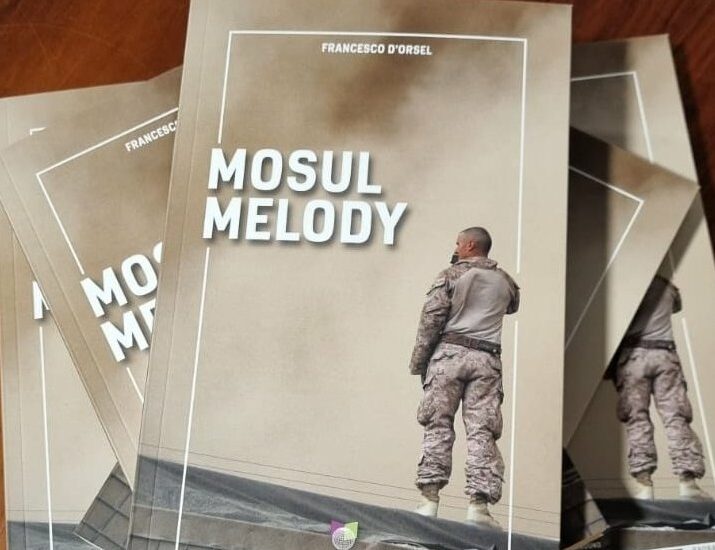

La storia di una missione di una ONG su un luogo di guerra, Mosul, tristemente ormai noto anche in Occidente. Il libro di Francesco d’Orsel, Mosul Melody, edito da All Around, è un romanzo che ci accompagna nella complessità di un’organizzazione umanitaria cogliendo sul campo le difficoltà professionali nell’operare in condizioni umanamente provanti. Start Magazine ha intervistato l’autore:

Le organizzazioni non governative sono sempre al centro dei teatri di guerra. Spesso si polemizza sulla loro funzione: alcuni le beatificano, altri le considerano alla stregua di una quinta colonna anti-occidentale. Al di là di queste semplificazioni – e vista la tua esperienza – cosa significa lavorare per una missione umanitaria in un paese in guerra?

La questione del posizionamento delle organizzazioni non governative nelle zone di conflitto è interessante perché tocca un nodo centrale dell’azione umanitaria, che è al tempo stesso oggetto di un paradosso.

Possiamo comprenderlo proprio attraverso il gioco delle percezioni contrapposte: da un lato vedo il sospetto che la neutralità ostinata e contraria delle ONG suscita in parte del mondo politico occidentale – e di riflesso nel panorama mediatico, quindi in parte dell’opinione pubblica.

Nel modello narrativo che si è imposto nell’era della ‘war on terror’, l’azione militare si somma e si sovrappone al mito dello State building e dell’esportazione della democrazia – obiettivi che retrospettivamente non erano né realistici né in fin dei conti veramente interessanti per le potenze occidentali, come la fallimentare esperienza afgana ci ha appena mostrato.

In quest’ottica, si chiede all’azione umanitaria di allinearsi a questi ideali, che sono “nobili” per partito preso: più che mai vale il principio “o con noi, o contro di noi”. L’umanitario, insomma, dovrebbe essere la carota, complementare rispetto al bastone rappresentato dall’apparato militare.

L’ideale incarnato nel volontario della Croce Rossa che va a raccogliere i feriti di ambo le parti sui campi di battaglia della Grande Guerra, rispettato proprio in quanto non allineato, non serve (e quindi non vale) più.

La “demonizzazione” delle ONG nasce in gran parte dal loro rifiuto di questo modello. Dal lato opposto, ovvero dalla prospettiva delle ONG e di chi ne fa parte, il dilemma è uguale e contrario: in quanto esponenti (non altro che per provenienza geografica e composizione delle proprie fasce dirigenti) del mondo occidentale, come affrancarsi da quegli obiettivi politici agli occhi delle popolazioni che si vuole aiutare? Come fanno degli umanitari francesi in Mali e in Niger a non essere confusi con degli enabler delle forze della missione Barkhane? Come può un’organizzazione indipendente e “non allineata” distinguersi da quelle organizzazioni che invece agiscono come implementing partners dei grandi finanziatori istituzionali e quindi di un aiuto internazionale condizionato dalla politica?

Le ONG indipendenti continuano a dialogare con gruppi armati (e terroristi) per avere accesso al territorio, continuano a curare i combattenti feriti di questi gruppi come qualsiasi altro paziente (sacrilegio!), cosa che nella logica manichea appena descritta equivale a un tradimento.

Ecco, lavorare in una zona di guerra significa soprattutto questo: trovare la propria posizione sullo scacchiere senza finire né fra pezzi bianchi, né fra quelli neri. Vuol dire sapere che la propria sopravvivenza, spesso nel senso più letterale del termine, dipende in gran parte da quegli attori dalla cui ingerenza ci si deve difendere. Significa sapere che il proprio diritto a esistere sarà continuamente negoziato, soggetto alla pressione del “rendersi utile”, infine a una dialettica in cui il concetto stesso di neutralità ha perso il valore che aveva storicamente.

Didier e Brady sono i personaggi principali del romanzo, personaggi di fiction. A quale paesaggio umano va incontro chi lavora nelle ONG? La forza della missione umanitaria prevale sulle tipiche dinamiche da lavoro aziendale o pubblico?

Vorrei dire che gli umanitari sono tutti buoni, giusti e generosi. Ma la risposta più semplice è anche la più vera: ogni ambiente professionale è un microcosmo in cui convivono tutte le tipologie umane, e il mondo dell’azione umanitaria non è un’eccezione.

C’è un passaggio del romanzo in cui Didier ragiona sulle motivazioni che spingono una persona a partire per una missione umanitaria, e quel passaggio riassume una mia riflessione personale, maturata negli anni e con le svariate esperienze che ho fatto sul campo: in poche parole, si tratta una scelta che ognuno fa per ragioni proprie e insondabili. Non esiste un prototipo dell’umanitario. Possono esistere tratti comuni naturalmente, ma si parla di individui, ed è quindi naturale che le dinamiche umane prevalgano su quelle di altro genere, comprese quelle professionali.

In questo senso, per esempio, le differenze fra personaggi come Brady, Didier o Emma sono talmente profonde da risultare inconciliabili. E il fatto che i personaggi del romanzo vivano nel dubbio e siano soggetti a momenti di egoismo, di meschinità o di vigliaccheria (proprio come chiunque altro) per me è un punto fondamentale.

Paradossalmente, se dovessi cercare un tratto comune negli operatori umanitari, forse andrei a cercarlo nel cinismo a cui ti costringe l’osservazione ravvicinata e prolungata della faccia oscura del mondo. Non ho mai trovato un ambiente professionale con persone altrettanto inclini a dissacrare, sminuire e demolire il proprio lavoro. Non deve sorprendere, è anche una maniera di proteggersi, di mettere una distanza di sicurezza fra la propria psiche e la sofferenza estrema con cui si convive sul terreno.

Mosul, il luogo dove è ambientato il romanzo, è stata una delle città-fulcro dello Stato Islamico. Sono stati distrutte moschee, le mura di Ninive e si è temuto anche per la diga. Cosa significa vivere (“essere sul campo”) di una zona di guerra? Certo, non si può parteggiare per l’Isis, ma anche l’avanzata dei Peshmerga e degli Usa ha causato vittime. Come ci si rapporta con le forze che combattono?

Ho inserito nel romanzo dei riferimenti piuttosto espliciti a diversi momenti storici della “Battaglia di Mosul”, pur senza voler esplorare la dimensione del romanzo storico. Fra questi momenti c’è il massacro di Al Jadida, uno degli episodi più neri dell’intervento occidentale in Iraq, in cui un raid aereo americano uccise centinaia di civili inermi (il numero rimarrà per sempre tristemente incerto, dato che gran parte delle vittime rimasero sepolte sotto le macerie fino al termine della guerra).

Ancora una volta, nel rapporto con le diverse fazioni presenti sul campo si gioca l’identità stessa dell’operatore umanitario, che è cosa diversa dai medici embedded nelle forze della coalizione internazionale. La difficoltà sta nel tendere a un’equidistanza ideale, sapendo che il concetto stesso di equidistanza può andare di traverso a molti… ma è così, non può essere altrimenti.

Del resto, si tratta più di un concetto ideale che di una realtà pratica, perché le diverse fazioni in questione non hanno generalmente lo stesso interesse e la stessa disponibilità a parlare con una ONG. Per comprendere come in guerra la superiorità etica o morale di una parte sull’altra sia una variabile endogena e non un dato di fatto, basta ricordare i numerosi bombardamenti di strutture mediche e umanitarie da parte di quelle forze, nella fattispecie occidentali, che si volevano portartici di civiltà e di democrazia, vere e proprie liberatrici dei popoli soggetti al giogo della dittatura.

Qual è la prospettiva attuale dell’Iraq a quasi 20 anni dalla guerra preventiva e dalla cattura di Saddam Hussein? Come si sono mosse le organizzazioni umanitarie dopo la caduta del regime?

Senza il sostegno delle forze internazionali, oggi l’Iraq è un failed State. La guerra scatenata dagli Stati Uniti nel 2003 (fortemente voluta, al punto da fabbricare false prove di fronte alle Nazioni Unite) fu un’escrescenza dell’attacco contro il regime talebano di Kabul, legittimamente lanciato in risposta all’11 settembre, ma – proprio come la campagna afgana – mancò di una visione sul lungo termine, oltre al regime change a tutti i costi.

Oggi paghiamo il prezzo della scarsa comprensione del contesto da parte degli artefici di quelle campagne. L’Isis si chiamava inizialmente solo Isi, ovvero Islamic State of Iraq, non per caso: nacque in quel deserto iracheno (in senso letterale e figurato!) divenuto terra di conquista dopo la caduta di Baghdad; fra i suoi padri fondatori ci furono i quadri del partito baathista rifugiati nella clandestinità; le sue prime armi vennero dalle caserme sguarnite di Saddam, la sua manovalanza dai soldati delle forze sunnite, che dopo il “rompete le righe” si ritrovarono improvvisamente esposti alla vendetta della popolazione, in maggioranza sciita, di cui erano stati per decenni gli aguzzini.

Insomma, non è strampalato sostenere che la più grande organizzazione terrorista globale dei giorni nostri sia figlia proprio di quella mal concepita guerra al terrorismo. Vent’anni e quattro presidenti americani non sono bastati a trovare una exit strategy da questa situazione, dubito che ne basterebbero altri venti.

Le organizzazioni umanitarie si muovono sulle sabbie mobili. Ricordiamo che alcune di esse riuscirono a trovare una “terza via” che permise loro, per qualche tempo, di avere accesso quasi incondizionato alle popolazioni vulnerabili che si proponevano di aiutare.

Ben presto, però, il gioco politico ebbe la meglio (quasi sempre ce l’ha) e cominciarono a moltiplicarsi aggressioni da entrambi i lati: rapimenti di operatori umanitari da parte di gruppi jihadisti, bombardamenti di strutture mediche da parte delle forze occidentali.

Alla terzietà, ancora una volta, sembra non credere nessuno, tranne gli operatori umanitari stessi. Per la coalizione internazionale l’azione umanitaria deve contribuire a conquistare ‘the hearts and minds’ della popolazione, in commistione con l’intervento militare. Questa visione nuoce alla neutralità delle organizzazioni umanitarie e non a caso le espone alla violenza dei gruppi jihadisti, in Iraq come nel Sahel. La questione di fondo è semplice: l’azione umanitaria è un sintomo della guerra, non può esserne un rimedio.