Con il secondo Forum sulla Belt and Road Initiative (Bri) appena conclusosi a Pechino, e a poco più di un mese dalla firma del Memorandum of Understanding (Mou) fra Italia e Cina, può essere opportuno tentare di fare un primo bilancio non ideologico sull’adesione italiana alla cosiddetta Via della Seta.

Come premessa si può osservare che tale bilancio non può che essere provvisorio: dopo tanti allarmismi e polemiche sul presunto passo unilaterale compiuto dall’Italia aderendo alla Bri, la montagna – per il momento – ha partorito il topolino. La partecipazione italiana al Forum di Pechino non ha prodotto accordi rilevanti. Ciò non significa che intese importanti non possano giungere in futuro, né che gli accordi siglati a Roma lo scorso marzo siano trascurabili.

Allo stesso tempo, si può rimarcare che l’Italia non è divenuta una colonia cinese nell’arco di un mese, come qualcuno paventava, né è incorsa finora in alcuna “trappola del debito”. Le intese sin qui sottoscritte, in particolare quelle riguardanti i porti di Genova e Trieste, sono accordi alla pari, rispettosi delle regole europee, che rientrano in un piano più ampio di sviluppo dei porti italiani.

Nel frattempo, nel mese trascorso dalla firma italiana del Mou, altri due paesi europei – Lussemburgo e Svizzera – hanno firmato documenti di adesione alla Bri, e complessivamente ormai metà dei 28 membri dell’Ue ha sottoscritto intese bilaterali di partecipazione al progetto cinese. Inoltre, il vertice Ue-Cina del 9 aprile ha prodotto una dichiarazione congiunta che segna una (momentanea?) distensione nei rapporti fra Bruxelles e Pechino.

L’Europa rimane tuttavia il membro più fragile del binomio, a causa delle sue debolezze interne. Non avendo una politica estera comune, scelte come quella di aderire alla Bri rimangono (al netto delle polemiche) competenza dei paesi membri.

Il fardello imposto dall’euro agli stati economicamente più deboli dell’Europa meridionale ha fatto sì che da quasi dieci anni questi ultimi non hanno potuto fare investimenti infrastrutturali. Inevitabilmente, paesi come Italia e Grecia sono più aperti alla promessa di capitali provenienti dalla Cina. Anche se poi le pressioni di Washington e Bruxelles hanno contribuito a ridurre l’entità degli accordi fin qui stipulati da Roma con Pechino.

Ma un altro dato significativo è emerso dal Forum sulla Bri appena conclusosi, e cioè che a sei anni dal suo lancio ufficiale nel 2013 la Belt and Road è tuttora un “work in progress” che ha registrato importanti successi accanto a battute d’arresto. Essa sta attraversando una fase di ripensamento che da un lato ne rallenta lo slancio, ma dall’altro mette in evidenza la straordinaria capacità cinese di adattarsi e sperimentare nuove strade.

L’acronimo “Bri” è essenzialmente uno slogan dietro il quale si nasconde l’ascesa cinese. Come tale, si tratta di un progetto dai contorni alquanto vaghi e onnicomprensivi, ma allo stesso tempo di grande flessibilità: predire il fallimento della Bri equivale a ipotizzare che l’astro nascente cinese sia in realtà una meteora. Nulla al momento lascia presagire un’evenienza del genere.

Le nuove promesse di Pechino improntate al multilateralismo, alla qualità e alla sostenibilità dello sviluppo, andranno naturalmente messe alla prova, ma va rilevato che le critiche alla Bri favoriscono l’emergere di una dimensione multipolare nel contesto della connettività euroasiatica, che sarà il frutto di visioni reciprocamente “competitive”.

Se al Forum sulla Bri il presidente cinese Xi Jinping ha mostrato un approccio più aperto, volto a dare più spazio ai finanziamenti privati e più voce agli altri paesi, bisogna osservare che un contesto multilaterale è già, almeno in parte, una realtà in Asia. Alla Belt and Road cinese si affiancano una visione giapponese, una indiana, una sudcoreana, una iraniana ed una russa di connettività asiatica – solo per citare i progetti principali.

La Cina è certamente la principale potenza dell’Asia, eppure rappresenta meno della metà del suo Pil e meno di un terzo della sua popolazione. Per altro verso, entro il 2020 questo continente produrrà più del 50% del Pil mondiale (a parità di potere d’acquisto). Come ha osservato l’analista indiano Parag Khanna, l’ascesa asiatica sta ridisegnando la mappa economica del mondo.

Si tratta di una sfida che l’Italia deve necessariamente raccogliere, se non vuole scivolare sempre più nell’irrilevanza.

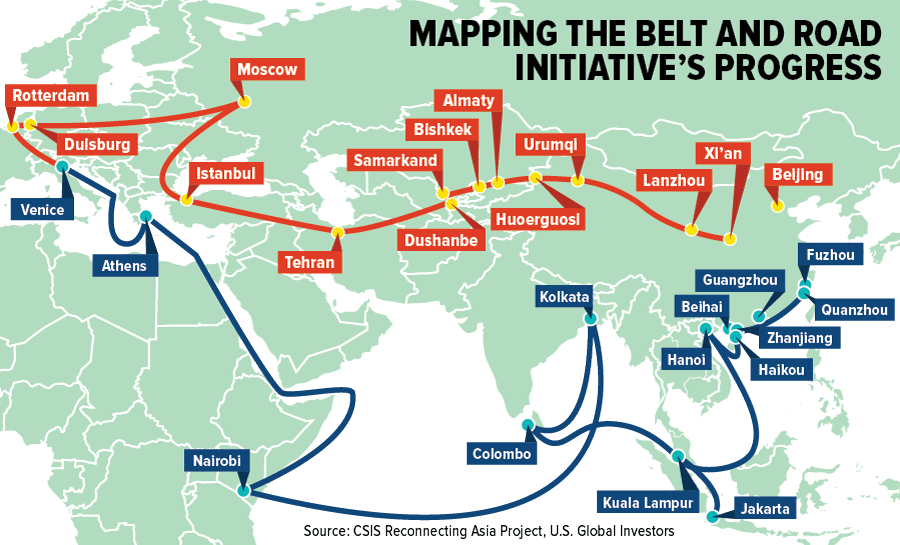

Questa trasformazione epocale si riverbera infatti anche sul Mediterraneo. Il continente asiatico è leader nel settore del trasporto container, e l’allargamento del Canale di Suez ha aperto le rotte mediterranee a un transito maggiore di merci. Nel 2018 oltre 18 mila navi e quasi un miliardo di tonnellate di merci sono transitate per il canale.

In un contesto in cui gli scambi via mare costituiscono l’80% del commercio mondiale, i porti del Mediterraneo hanno dunque l’opportunità di riacquisire centralità come “ponte” per la manifattura cinese e la distribuzione dei grandi “player” del Golfo (Emirati Arabi Uniti in testa).

Certi malumori espressi dal Nord Europa per la firma italiana del Mou che ha aperto la strada agli accordi sui porti di Genova e Trieste assumono nuovo significato alla luce di tali considerazioni. Giganti del nord come Rotterdam e Amburgo potrebbero perdere quote di mercato a vantaggio dei due porti italiani, e in particolare di Trieste, strategicamente posizionata per servire l’Europa centrale e orientale.

Da rilevare anche che il memorandum firmato dal porto di Trieste con il colosso China Communications Construction Company non prevede né concessioni ai cinesi né prestiti da parte di Pechino, bensì un meccanismo di project financing nell’ambito del progetto Trihub.

Sia tale progetto che l’intesa di Genova rientrano nella cornice dell’EU-China connectivity platform gestita direttamente dalla Commissione europea, e dunque rispettano pienamente le normative Ue.

Inoltre, in ottemperanza al principio di reciprocità sancito dal Mou, è già in fase avanzata il lavoro dell’autorità portuale triestina finalizzato a individuare piattaforme logistiche in Cina per l’esportazione di prodotti italiani, a cominciare dal vino.

Vi è poi il caso di imprese come Snam, Ansaldo Energia e Danieli che hanno ottenuto importanti commesse a seguito della firma del Mou, al prezzo tuttavia di mettere a disposizione tecnologia e competenze su maxi-turbine, gasdotti e acciaio. Si è trattato di scelte sofferte ma per certi versi obbligate alla luce della difficile congiuntura europea ed internazionale, e – colmo dell’ironia – a seguito delle sanzioni Usa all’Iran che hanno fatto sfuggire all’Italia un importante mercato (Ansaldo Energia ha perso commesse per 300 milioni in due anni) spingendola verso un competitor di Washington ben più agguerrito di Teheran.

Del resto, in una fase in cui l’Europa continua ad avvitarsi nella propria crisi interna e Trump continua ad imporre sanzioni e minacciare guerre commerciali, l’unica opportunità di crescita duratura sembra provenire dall’Asia.

Cogliere questa opportunità non significa voltare le spalle ai partner tradizionali dell’Italia (gli Usa, in particolare, rimangono il principale paese di destinazione dell’export marittimo italiano, seguiti proprio dalla Cina). Ma vuol dire da un lato acquisire potere contrattuale nei loro confronti, e dall’altro offrire loro un valore aggiunto in termini di capacità di mediazione con Pechino e di proiezione verso il continente asiatico.

D’altra parte, è la posizione geopolitica dell’Italia, protesa fra Europa e Africa, e a metà strada fra Asia e America, che ne fa inevitabilmente un crocevia fra le grandi “placche tettoniche” che forgeranno gli equilibri economici del futuro. Il nostro paese ha solo due possibilità: cercare di trarre vantaggio da tale posizione per quanto possibile, o esserne vittima.

Roberto Iannuzzi è un analista di politica internazionale. È ricercatore presso l’UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo). E’ stato coordinatore di MedArabNews, webzine di approfondimento sul Mediterraneo e sul Medio Oriente. I suoi articoli sono apparsi su testate italiane (Il Fatto Quotidiano, Affari Internazionali, Aspenia, ecc.) e straniere (Muftah, Open Democracy, Cicero Magazine, Geopolitical Monitor). È autore di due libri: “Se Washington perde il controllo. Crisi dell’unipolarismo americano in Medio Oriente e nel mondo” (2017), e “Geopolitica del collasso. Iran, Siria e Medio Oriente nel contesto della crisi globale” (2014). @riannuzziGPC