Si svolge oggi 11 luglio 2025, presso il Centro Congressi di Palazzo Invernizzi, a Milano, la prima edizione di “Mutamenti. Le popolazioni nel mondo oggi e domani”, un nuovo ciclo di incontri dedicato ai grandi temi demografici contemporanei. Sarà l’occasione per presentare un importante pubblicazione coordinata da Massimo Livi Bacci – uno dei più autorevoli demografi italiani e animatore di Neodemos – dal titolo Geodemografia 2024/2025 dove sono raccolti ben 23 scritti “per meglio comprendere il mondo” da parte di studiosi della materia. Tra gli scritti, uno dal titolo Un requiem per Gaza? di Steve S. Morgan (già pubblicato sul sito il 13 settembre del 2024) affronta le conseguenze demografiche del conflitto avviato in risposto del pogrom del 7 ottobre 2023, chiarendo fin dall’inizio che “non è obbiettivo di queste righe esprimere valutazioni e giudizi politici sul tremendo conflitto, ma dar conto delle dimensioni della catastrofe, e del dibattito circa la validità delle stime delle perdite umane”.

Si tratta di una contabilità che può essere persino fuorviante rispetto ai problemi di fondo di quella tragedia, ma essendo un tema molto presente nel dibattito politico è opportuno contribuire a fare chiarezza. L’autore procede con equilibrio e partendo dalla descrizione fisica della Striscia le cui dimensioni condizionano le operazioni belliche e i loro effetti collaterali. La Striscia di Gaza è un territorio arido e pianeggiante, di 365 kmq, abitato da 2,1 milioni di persone, con una densità umana (oltre 6.000 abitanti per kmq) elevatissima, un patrimonio abitativo, infrastrutturale, industriale e commerciale danneggiato o distrutto per oltre due terzi. A partire da ottobre 2023, la stragrande maggioranza della popolazione è stata costretta a lasciare le proprie dimore una o più volte, ma non ci sono “rifugiati” in altri paesi, perché dalla Striscia è impossibile fuggire. Anche se ci sono molti passaggi sotterranei che collegano la Striscia all’Egitto, ma non certo percorribili dalla gente comune se non al prezzo di pesanti tangenti. L’Egitto da parte sua si oppone ufficialmente a tali passaggi.

Ci sono, però, 1,9 milioni IDP, o “Internally Displaced Persons”, per usare il linguaggio ufficiale. Dei 36 ospedali della Striscia, 16 sono funzionanti, almeno parzialmente, e 20 non sono operativi. Un territorio piccolo, esteso come la provincia di Prato, densamente popolato come Singapore o Hong Kong, dove la commistione tra i combattenti attivi, la cerchia dei loro sostenitori, i familiari, i simpatizzanti e il resto della popolazione è strettissima, e la “neutralizzazione” chirurgica dei primi è impossibile senza disastrosi “collateral damages”, per usare il linguaggio militare.

Secondo i dati resi pubblici dal MoH (Ministry of Health), controllato da Hamas (o da ciò che resta della sua amministrazione) che governa la Striscia da quasi un ventennio, le vittime palestinesi del conflitto, dallo scorso 7 ottobre al 14 agosto (2024), sono state 39.965. Secondo le fonti israeliane, le vittime israeliane sono state 1.500 (1.200 in conseguenza dell’attacco del 7 ottobre, e circa 300 militari impegnati nel conflitto). “Ci si può fidare delle statistiche ufficiali?”, si chiede Morgan. E prosegue: “Quarantamila decessi violenti in 10 mesi valgono il 2 per cento della popolazione della Striscia, una proporzione che non trova riscontro in altri recenti conflitti, ma che costituisce un profondo vulnus per la società, e getta un’ombra inquietante circa le capacità di ritorno alla pur precaria normalità precedente. Ma quanto affidabile è questa stima? Questa statistica si basa sulle rilevazioni del MoH, e c’è il sospetto di manipolazione dei dati per ingrandire le dimensioni della catastrofe per finalità propagandistiche, o per corroborare la necessità di sostegno politico e economico della comunità internazionale. Data la situazione, è impossibile (almeno in questa fase) pensare a verifiche indipendenti. Tuttavia le modalità di produzione dei dati, e la pubblicazione delle liste nominative delle vittime, fanno ritenere – grosso modo – che la rilevazione rappresenti comunque una tragica realtà, anche se non sono da escludersi possibili manipolazioni. Il sistema di rilevazione del MoH si basava, nelle prime settimane del conflitto, nella registrazione delle vittime arrivate nelle Morgue degli ospedali, con nome, genere, età e numero di identità (Id). In seguito, con l’estendersi dell’occupazione e la chiusura di molti ospedali, un consistente numero di vittime, non passando dalle Morgue, non poteva essere registrato. Il MoH ha integrato il sistema tramite formulari che registrano i decessi dei quali si aveva avuto conferma per altra via, essenzialmente reliable media sources (fonti affidabili dei media). Di questa componente della rilevazione non si conosce l’affidabilità né il modo di raccolta, né l’esistenza di eventuali verifiche. Mike Spagat, un economista esperto delle conseguenze distruttive delle guerre, osserva che l’elenco reso pubblico dal MoH il 30 aprile scorso, comprendeva 24.653 vittime (accertate nelle Morgue) fino a quella data, più altre 9.882 (28,6% del totale) provenienti dai reliable media sources, e quindi non verificate, per un totale di 34.535. “Considero – che la cifra di 24.653 sia un affidabile e solido minimum del totale delle vittime al 30 aprile, mentre le circa 10.000 vittime addizionali sono, al più, poco documentate, benché trovi la cifra plausibile”.

Stare ai fatti è essenziale – aggiunge Morgan – le congetture, che abbondano sui media e che semplificano la realtà, sono pericolose perché spesso orientate a sostenere una determinata tesi. Recentemente, sull’autorevole Lancet, è apparsa un’affermazione, prontamente ripresa dai media, secondo la quale “non è implausibile stimare che 186mila decessi, o anche più, possano essere attribuite all’attuale conflitto di Gaza”. Gli autori accettano la cifra ufficiale del MoH, ma la moltiplicano per 4 per tener conto degli effetti indiretti (anche futuri) dovuti a fame, malattie, epidemie, legate al conflitto. Metodo del tutto opinabile – secondo Morgan – puramente congetturale e poco attendibile.

Tre aspetti vanno, inoltre, sottolineati. Il primo riguarda l’incidenza di donne e bambini tra le vittime, molto alta nelle prime settimane, e successivamente decrescente. Questo andamento rifletterebbe la natura del conflitto, con ampio ricorso ai bombardamenti aerei all’inizio, e una crescente azione di terra successivamente. Nella fase iniziale l’azione militare fu tendenzialmente indiscriminata, diventando in seguito più selettiva, nell’intento di eliminare le forze di Hamas. Inoltre il conflitto fu violentissimo nelle prime settimane, con una media giornaliera di 400 vittime, scese in seguito a una media (pur con forti oscillazioni) di circa 100.

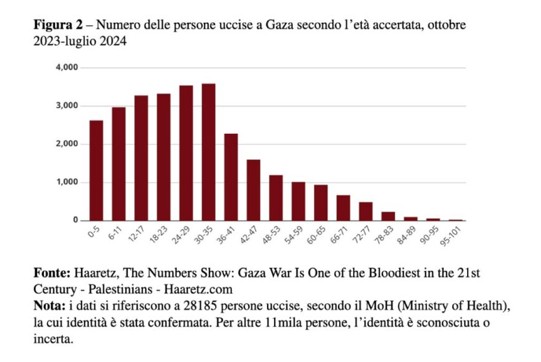

Resta poi aperta la questione della distinzione fra vittime civili (sovrastimate secondo le autorità israeliane) e morti militari, o comunque combattenti (“terroristi”). La Figura 2 riporta la struttura per età delle vittime (di cui è stata accertata l’identità): il fatto che i bambini con meno di 12 anni (non certo dei guerriglieri) costituiscano il 20% delle vittime accertate (ma sono il 35% circa nella popolazione reale) conferma l’alto costo del conflitto per la popolazione civile, assai più alto di quello pagato da altre popolazioni vittime di conflitti.

E dopo? Quando la guerra finirà che ne sarà di Gaza? La storia insegna – scrive Morgan – che le capacità di recupero delle società profondamente ferite da una guerra è straordinaria. Ma nel caso di Gaza, le ferite sono profonde, inferte a una società da sempre debole, insediata in un territorio ristretto, con poverissime risorse naturali, con un indice di sviluppo umano simile a quello dell’India, economicamente dipendente dall’esterno. Anche se si trovasse una soluzione politica, conveniente e duratura, rimarrebbe il grande problema di infondere capacità di crescita autonoma alla società Gazawi stretta fra povertà economica e la tirannia del fondamentalismo. Un’impresa più difficile di quella di ricostruire materialmente un paese distrutto. Una naturale conseguenza sarà quella di una consistente e continua domanda di emigrazione, che i vicini arabi vedono con grande timore.