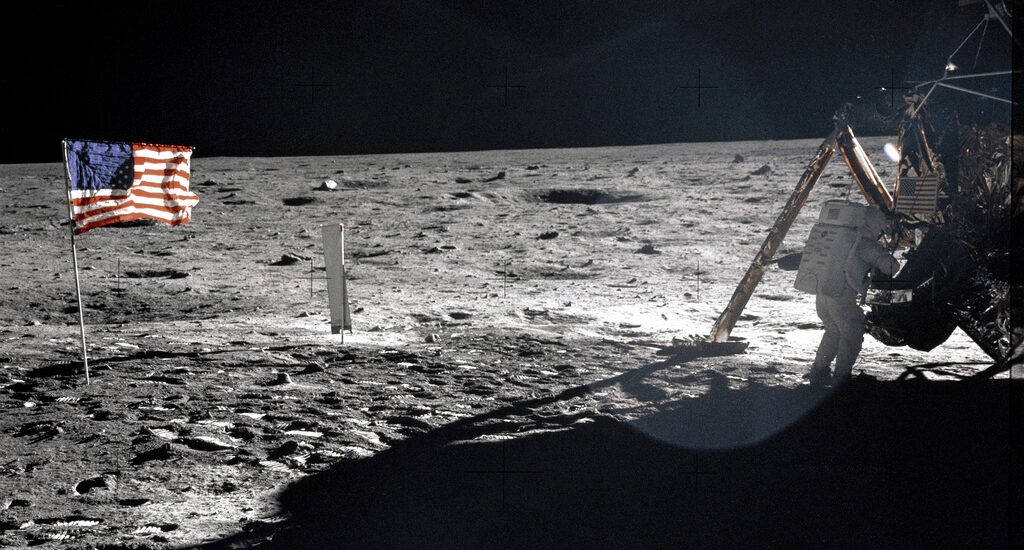

Con la missione Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin – due ex militari americani – furono i primi esseri umani a poggiare i propri piedi sulla Luna. Era il 20 luglio 1969. Dopo di loro, altre 10 paia di gambe hanno percorso i tappeti grigi di regolite sotto un cielo nero come catrame appena fuso. Le missioni lunari poi si sono concluse il 19 dicembre 1972 con lo sbarco dell’astronauta Gene Cernan e il geologo Jack Schmitt e da allora nessun umano ci è tornato.

Solo a breve – forse tra un anno – con le orbitazioni lunari, si riaprirà un discorso interrotto bruscamente perché non c’era gran che da fare sulla Luna, perché i costi erano sempre più incontrollabili e perché si andava rapidamente spegnendo l’interesse popolare. E questa volta la missione avrà un’articolazione che attraverserà tre continenti.

Obiettivi e aspettative del tutto diversi da allora.

Il programma Apollo

Apollo fu un’operazione senza precedenti, costata circa 250 miliardi $ attualizzati, che portò i suoi artefici, gli Stati Uniti d’America, ad essere il paese al più alto valore tecnologico per intere generazioni. Se ne parla ancora oggi, almeno tra quelli che ebbero modo di assistere per un’intera notte a saltelli apparentemente goffi con riprese sfocate e senza colore. Uno spettacolo ombrato e inquietante. Unici punti di osservazione, i vecchi televisori a valvole chiuse in mobiletti in legno.

Qual era lo scenario di allora?

L’America non era quel paradiso che si immaginava: il presidente John Fitzgerald Kennedy, l’anno dopo aver ufficializzato il programma di esplorazione umana della nazione che governava era stato ucciso tra Elm Street e Dealey Plaza a Dallas da un fucile Carcano costruito in Italia. E ancora oggi la trama del delitto resta oscura ai più. A pochi tempi dal primo lancio dei Saturn progettati da un nazista sottratto opportunamente alla giustizia di Norimberga, erano stati trucidati i miti di un’epoca di grandi speranze: l’attivista per i diritti umani Malcom X cadeva nel 1965 ad Harlem sotto i colpi di tre fucili automatici e il pastore protestante e premio Nobel per la pace Martin Luther King veniva freddato nel 1968 a Memphis da un proiettile calibro 30-06. Nello stesso anno stramazzava a morte a Los Angeles Bob Kennedy, appena candidato alla Casa Bianca; il vero intellettuale di una saga familiare amata universalmente ma non senza macchie e ombre occulte.

E quel che è peggio, impazzava ancora la guerra nel sud-est asiatico, dove si spargeva sangue e napalm come fosse acqua minerale su un tovagliato appena steso.

Su questo non è cambiato granché, visto che come alla fine degli anni Sessanta, ancora in molte zone del mondo si continua a combattere; si muore di guerra anche nel centro Europa dove si sta protraendo un conflitto fuori dalla storia di cui forse solo i posteri sapranno comprenderne e definirne le essenze. Ma senza mai poterle giustificare.

E come allora, anche oggi si guarda la Luna come un imminente punto di approdo.

Cos’è ora lo spazio, dal primo allunaggio?

È tutto diverso e non vi è dubbio alcuno. La sua matrice si è riplasmata su un mondo che essa stessa aveva disegnato: quando la Nasa annunciò il programma progettato per la discesa umana sulla Luna, tra le prime incombenze vi fu quella di strutturare un canale di telecomunicazione -con il satellite Early Bird- che permettesse all’occidente alleato di poter osservare tutte le mosse che poi una dozzina di astronauti -tutti di pelle bianca e tutti americani- avrebbero compiuto su un suolo senza atmosfera, con una gravità molto diversa da quella su cui si erano allenati e soprattutto l’ente americano fece in modo che l’intero pianeta – Cina e Corea del Nord a parte ma per loro scelta – potesse prendere atto delle magnificenze di un popolo che aveva scelto di compiere una missione palesemente difficile.

Da allora le telecomunicazioni satellitari hanno marciato a ritmo serrato e si sono raffinate anche le altre filiere che compongono le attività spaziali: osservazione della Terra, navigazione, esplorazione e scienza e poi si sono aperti nuovi e inimmaginabili indirizzi, quali una tipologia di turismo per conoscere le sensazioni di microgravità anche a passeggeri senza la lunga preparazione degli astronauti. Forse la prima forma simbiotica del pubblico allo spazio.

Oggi quindi lo spazio ha superato la sua fase di prima dentizione ed è diventato un prodotto maturo, opportuno per ricavarci soldi, in particolar modo nelle orbite basse, meno impegnative da raggiungere e più utilizzabili per fini commerciali e strategici.

Si va invece sulla Luna per sperimentare nuovi ambienti da esplorare, per testare materiali e per prepararsi a quelle che saranno le grandi sfide del futuro, ovvero il raggiungimento di Marte, la raccolta di nuovi materiali su asteroidi e l’attuazione di programmi energetici che potranno cambiare il futuro. Ma anche, come in passato fu fatto per gareggiare con la vecchia Unione Sovietica, ora si cerca di opporre un fronte comune alla Cina, che ha già preso possesso de facto di regioni importanti del nostro satellite naturale. Insomma, al fianco commerciabile si ripropone un lato scientifico. Ecco perché sulla Luna ci saranno anche componenti giapponesi, canadesi, europee.

Ma nell’un caso o nell’altro – che sia esplorazione scientifica o attività commerciale – per essere un comparto economico, lo spazio deve rispondere a requisiti di abbattimento dei costi di lancio e soprattutto, abbisogna di basi che permettano l’accesso indipendente alle regioni più o meno vicine del quarto ambiente. Proposizione indispensabile per poter definire una politica economica di settore di ogni nazione, senza subire l’influenza o la pressione di qualunque altra potenza esterna. Un’altra dura lezione che ci viene dalla guerra tra Russia e Ucraina!

Con i vettori in cui si recupera il primo stadio, esiste una sola impresa al mondo ad aver ottenuto importanti risultati, proponendo un modello di veicolazione più economico e appetibile anche al di fuori dei propri confini territoriali. Un vero peccato che l’Europa non abbia fatto nulla per imitarne la tecnologia. E per questo, nonostante i forti investimenti profusi, le interminabili narrazioni rappresentate e le ingenue ambizioni di grandezza, resta sempre partner senza protagonismo in uno sviluppo in cui non ci si può permettere alcun arretramento.

Quale può essere la causa di tanta subalternità?

A dire il vero i fattori sono molteplici. Manca prima di tutto in Europa una classe di imprenditori privati, perché quale che sia la nazione osservata, non esistono i grossi centri di ricerca sul modello della costa del Pacifico. Ma non è solo questo. Ogni scelta nel piano organizzativo nel Vecchio Continente resta soggiogata al frutto di mediazioni e compensazioni che risentono di un nazionalismo nostalgico e deviato da visioni ambigue. Troppo spesso le riservatezze industriali sono costrette a interessi di parte e giochi di alleanze in cui vince la quantità di potere profuso piuttosto che il merito delle idee sviluppate. A questo poi si aggiunge una componente venale che non è inferiore a quelle appena elencate. Le retribuzioni salariali all’interno del mondo Europa sono nettamente sbilanciate, per cui non è rara la trasmigrazione di intere classi di neolaureati verso paesi che sanno valorizzare meglio la qualità professionale, depauperando così le nazioni più avare e condannandole a ruoli sempre più di periferia innovativa.

Sono aspetti gravi che meriterebbero diverse riflessioni politiche e sociali. Perché oggi l’utilizzo delle attività spaziali è parte della vita di un qualsiasi territorio. Dallo spazio si osserva il mondo e se ne prevedono le dinamiche atmosferiche e ambientali e quindi anche dell’agro economia, della sanità e della mobilità. Lo si connette, lo si controlla e se necessario, lo si ricompatta.

Non valutare questi aspetti – che racchiudono prima di tutto la sicurezza e la difesa di ogni singolo metro raggiungibile – è un’illusione che si lascia solo ai più ingenui. Restarne fuori rappresenta il declino. Ed è un lusso che una grande realtà economica non può permettersi.