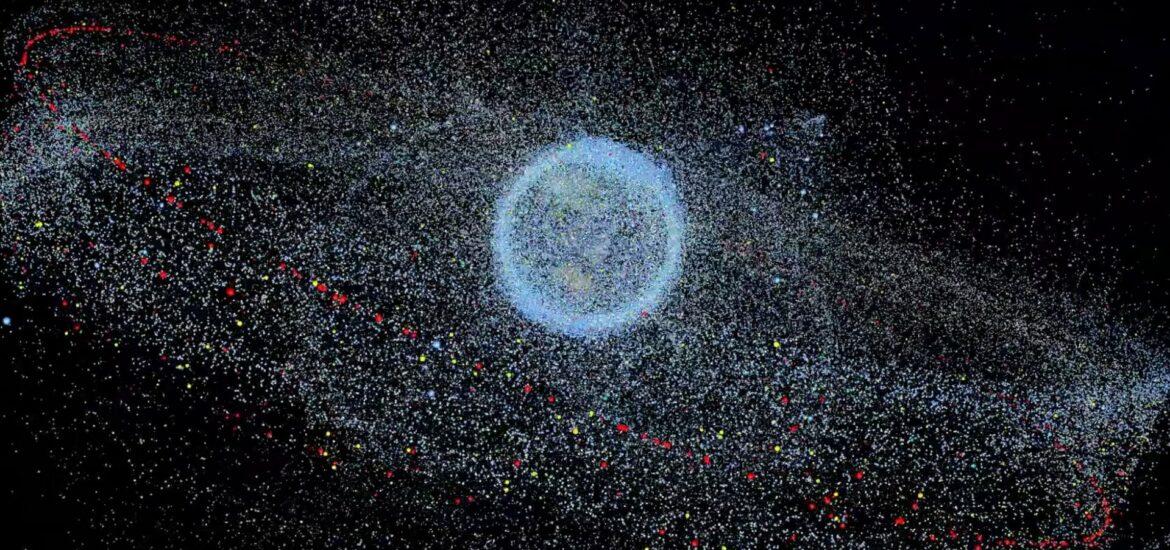

Il primo episodio di spazzatura spaziale risale al 4 ottobre 1957, quando una sfera di alluminio e magnesio, con una piccola quantità di titanio arrivò a bordo di un potente R7 fino a 940 km. di quota per poi disintegrarsi l’anno dopo. Da allora le basse orbite terrestri si sono riempite iperbolicamente di relitti di satelliti giunti a fine vita, frammenti di ogni dimensione, ma anche oggetti sfuggiti agli astronauti mentre erano in missione extra veicolari tra cui uno spazzolino da denti, una macchina fotografica, un guanto.

I RISCHI DEGLI OGGETTI IN ORBITA

È accertato che il danno che possono compiere oggetti in orbite non controllate può essere grave. La pericolosità di quest’evento non risiede tanto nella probabilità che due traiettorie si sovrappongano, quanto che, nella possibilità di incrocio avvenga una collisione che può danneggiare o distruggere l’involontario bersaglio causando l’interruzione del servizio. Inoltre, la proliferazione di frammenti crea l’espansione del danno provocando collisioni a cascata, secondo una teoria ormai nota formulata nel lontano 1978 dal consulente NASA Donald J. Kessler.

Oggi tutto quanto resta da razzi, sonde o satelliti che orbitano intorno alla Terra a grandissime velocità -circa 30.000 km/h- in oltre 65 anni sono stati effettuati 6.220 lanci (dati di ESA aggiornati a luglio del 2022), fedele al principio della legge della conservazione della massa formulata nel XVIII secolo da Antoine-Laurent de Lavoisier è materiale di nessuno, libero di far rovina senza averne particolari responsabilità. La crescita del fenomeno, come è comprensibile, è dovuta ad un forte aumento delle missioni spaziali dovuta per buona parte all’aumento della domanda di servizi e anche all’abbassamento dei costi di accesso allo spazio, a una non regolata attività di lancio e a un sostanziale abbassamento delle barriere tecnologiche che ormai consente di iniettare in orbita bassa anche a Paesi senza un’alta capacità spaziale.

LANCI SPAZIALI E SPAZZATURA SPAZIALE

L’alta frequenza dei lanci comporta una produzione inevitabile di scorie. Ma a un fatto che può definirsi fisiologico se ne associa un aspetto doloso. L’episodio più eclatante è avvenuto l’11 gennaio 2007 con la distruzione volontaria – come test missilistico compiuto dalla Cina – di un satellite meteorologico cinese di 750 kg. in disuso causato da un missile terra aria SC-19 a un’altezza di 865 km. L’impatto tra i due corpi ha generato circa 3.000 pezzi ancora in orbita. Non è stato l’unico episodio: come riportato da Chiara Rossi su StarMag del 2 aprile 2019, il 27 marzo di quell’anno con la Mission Shakti, l’India compiva un atto similmente plateale riducendo in circa 400 pezzi il Microsat-R posizionato a circa 250 km. di quota. Una «cosa terribile», affermò giustamente il capo della NASA, Jim Bridenstine, condannando l’esperimento e tralasciando che il 21 febbraio 2008 un incrociatore della US Navy aveva abbattuto dal lago Eire un satellite in avaria dell’Intelligence americana che viaggiava a 215 km. sopra la Terra. Una manovra necessaria per il mal funzionamento della macchina ma pur sempre dannosa all’ambiente extraterrestre. E non finisce qua: il 16 novembre 2021 la Russia distruggeva un suo Kosmos-1408 con un missile antibalistico S-550 riducendo in 1.500 corpi orbitanti un satellite vecchio di 40 anni.

LE INIZIATIVE PER ARGINARE LA SPAZZATURA SPAZIALE

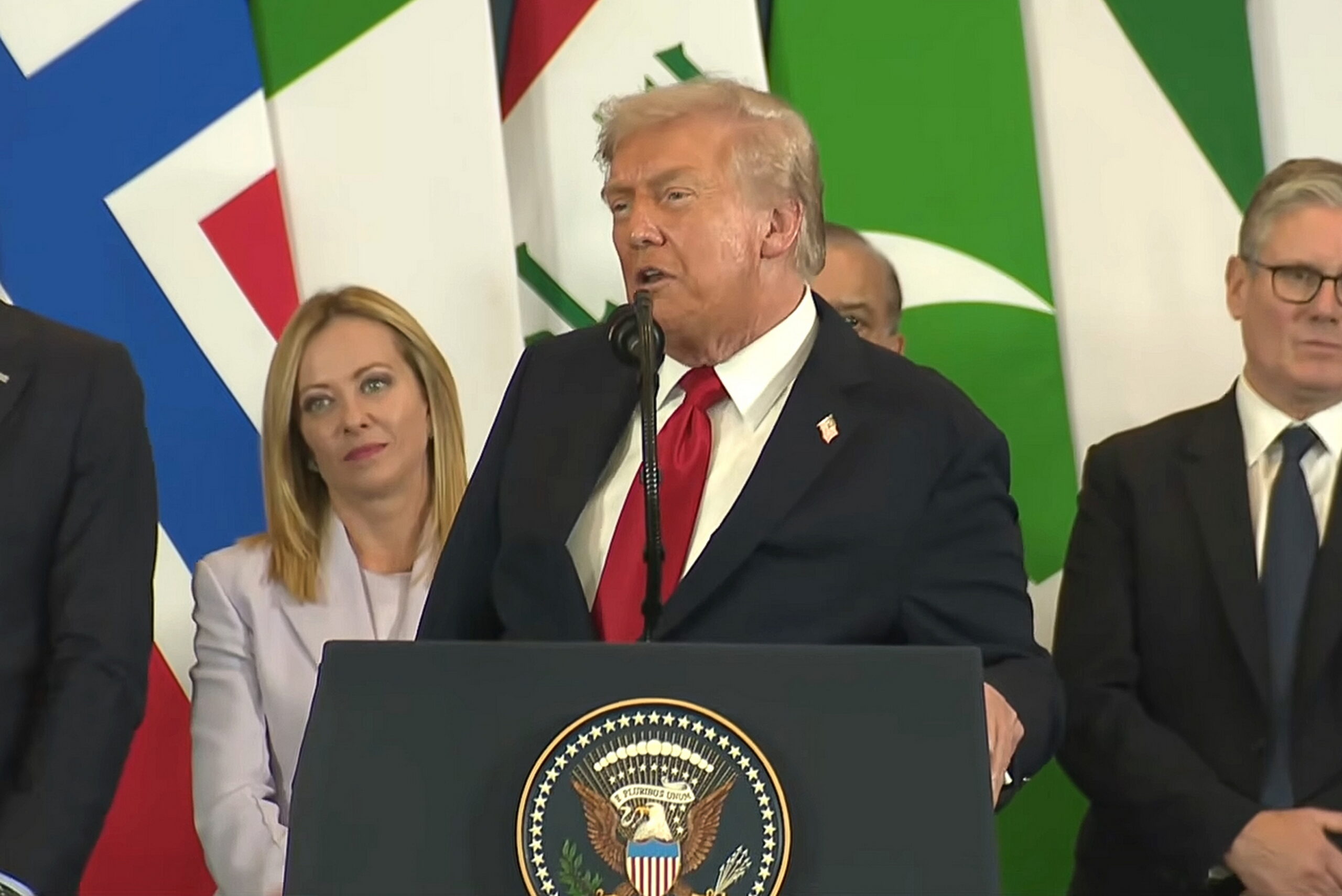

Qualcosa indubbiamente si può fare per arginare questo scempio: la Federal Communications Commission degli Stati Uniti e la NASA hanno approvato misure per ridurre i relitti in orbita proponendo di aggiornare le linee guida sull’argomento e richiedendo ai satelliti che terminano la loro missione di deorbitare entro cinque anni, invece dei 25 anni previsti attualmente. Il che sarebbe anche utile data l’obsolescenza sempre più rapida dell’elettronica di bordo. Tuttavia, pur avendo il consenso unanime, va sottolineato che il dispositivo votato non è una legge uguale per tutti, cosa inapplicabile nell’ambiente spaziale e pertanto sarà più una considerazione di buon senso che una regola. Non vi è dubbio comunque che i grandi operatori hanno tutto l’interesse a ridurre quanto più possibile l’inquinamento, visto che poi gli ostacoli si troverebbero proprio sul percorso dei loro apparecchi. Lo sanno bene tutti i costruttori e quando ad Elon Musk hanno indicato il rischio che avrebbe comportato il gran numero di StarLink immessi nelle orbite limitrofe alla Terra, il patron di SpaceX si è difeso sostenendo che i suoi satelliti possono manovrare autonomamente per evitare collisioni. Schivare gli ostacoli infatti è relativamente possibile ma ogni manovra compiuta sui satelliti implica un maggior carico di propellente con tutto quanto comporta per l’aggravio di costi e la riduzione di carico utile.

GLI SCENARI FUTURI

Forse è superfluo dirlo ma, se non si cambia significativamente il modo in cui si lanciano e si smaltiscono i residui spaziali, il numero di collisioni catastrofiche nello spazio rischia di aumentare rendendo improponibili le orbite basse della Terra. Secondo l’Annual Space Environment Report stilato dall’ESA nel 2022, sono oltre 30.000 i detriti spaziali in orbita identificati e regolarmente monitorati per evitare collisioni, ma i modelli statistici stimano che potrebbero essercene addirittura più di un milione con dimensioni superiori al centimetro e il loro numero è in continuo aumento tra i 300 e i 1.000 km. di altitudine. Per questo l’ente europeo in partnership con Astroscale e OneWeb svilupperà un veicolo per catturare i satelliti dismessi nell’orbita terrestre bassa.

IL RUOLO DELL’ITALIA SULLA SPAZZATURA SPAZIALE

Il nostro Paese sta facendo la sua parte con un accordo di cooperazione fra l’Agenzia Spaziale Italiana, il Ministero della Difesa e l’Istituto Nazionale di Astrofisica, partecipando al consorzio europeo per lo Space Surveillance & Tracking (EU-SST), che osserva senza sosta gli sciami orbitali per fornire avvisi tempestivi ed evitare collisioni con i satelliti, gestendone l’eventuale rientro in sicurezza.

Questo poi è un altro punto da considerare, quando alcune parti di debris superano i forti attriti della corona atmosferica perché finiscono inequivocabilmente per rientrare, attratti dalla gravitazione terrestre. Quando i corpi sono guidati dalle stazioni terrestri, vengono orientati verso il Punto Nemo, il cimitero spaziale, un’area definita tra i “poli dell’inaccessibilità” nell’Oceano Pacifico, il punto più lontano da qualsiasi terra emersa, a circa 2.688 km. dalle coste più vicine: a nord l’Isola di Ducie, vicino alla Nuova Zelanda, a nord-est l’Isola Motu Nui che si trova a sud dell’Isola di Pasqua, a sud l’Isola Maher, verso l’Antartide.

Come è stato rilevato, si sta facendo poco caso alle condizioni idroambientali della regione e questa carenza rafforza il pensiero che sia necessario un sempre maggior criterio di affrontare il problema nella sua globalità. La tecnologia spaziale ha fatto passi da gigante, probabilmente superiore ad ogni aspettativa e anche ad una capacità umana di stare al passo. È allora necessaria -al fianco di un utilizzo sempre più spinto di intelligenza artificiale, una riapertura del dossier spazio da parte di tutti gli organi internazionali che ne abbiano la competenza perché se i temi appartengono ancora ad un club molto ristretto della tecnologia spaziale -Italia inclusa- la soluzione è per tutta l’umanità e per il suo eco- ambiente.