Mettiamola così: il liberation day è un test, per tutti noi. È un test per l’economia mondiale, scopriremo se riuscirà a sopravvivere ai dazi di Donald Trump.

È un test per il consenso del presidente americano, che vedremo se riuscirà a sopravvivere all’inevitabile impatto negativo dei dazi annunciati il 2 aprile che colpiranno i consumatori americani, perché sono tasse sulle importazioni, colpiranno le imprese americane, e stanno affondando le Borse.

Il liberation day è un test per le Borse mondiali, che stanno sprofondando, perché i dazi erano annunciati ma nessuno si aspettava che fossero così pesanti e così generalizzati, 10 per cento per tutti come base e poi aumenti differenziati, dal 20 per cento per l’Unione europea al 34 per cento per la Cina.

La svolta protezionistica degli Stati Uniti è un test per le banche centrali che dovranno tenere sotto controllo una inflazione che tornerà a crescere, a meno che non ci sia una recessione americana.

E poi i dazi di Trump sono un test per misurare il livello di razionalità dei partner commerciali degli Stati Uniti: abbracceranno – abbracceremo – tutti la follia economica del presidente americano o reagiremo in modo razionale?

CHI PAGA IL LIBERATION DAY: L’ANALISI DI GIORGIO PRESIDENTE

Giorgio Presidente è un ricercatore dell’Institute for European Policymaking della Bocconi ed è esperto di commercio internazionale. Si può trovare un senso, o una strategia nei dazi annunciati da Donald Trump? Come verrà misurato il loro successo dal punto di vista della Casa Bianca?

Innanzitutto, buon Liberation Day! Allora, per venire alla domanda, è difficile dire se ci sia una logica dietro i dazi di Trump.

E’ chiaro che voglia ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti e riportare parte della produzione manifatturiera sul suolo americano. L’idea è che imponendo tariffe elevate sui beni importati si disincentivi l’acquisto di prodotti stranieri e si favorisca la produzione in Italia.

Questa politica è controversa perché contrasta decenni di politiche che hanno favorito il commercio internazionale, oltre che alla maggior parte delle teorie elaborate dagli economisti mainstream.

Il problema è che i dazi imposti dagli Stati Uniti aumenteranno i costi per i consumatori statunitensi e provocheranno riduzioni da parte dei partner colpiti, come l’Unione europea.

Inoltre il deficit commerciale dipende da fattori strutturali come l’invecchiamento della popolazione e la conseguente crescita della spesa pubblica e non tanto dalle barriere tariffarie.

Il metodo di calcolo dei dazi americani che hanno svelato non è solo semplicistico ma ignora il principio del vantaggio comparato elaborato da David Ricardo, celebre economista. A che pro mettere dazi sulle banane dal Bangladesh se la banana non cresce negli Stati Uniti?

L’approccio transazionale di Trump implica che il successo dei dazi sarà valutato in base alla capacità di costringere i partner commerciali a negoziare degli accordi favorevoli agli Stati Uniti.

In particolare per quanto riguarda l’Unione europea il grande spauracchio per gli Stati Uniti è la regolamentazione dei mercati digitali e la possibile tassa sulle piattaforme digitali che potrebbe essere imposta dall’Unione europea e sulle piattaforme digitali che sono tutte statunitensi.

Evitarla sarebbe interpretata come un successo dai ceo delle big tech. Il problema è a quale costo per gli elettori, visto che l’aumento dei prezzi negli USA dato dai dazi colpirà proprio l’elettore medio.

Una cosa credo originale nell’approccio di Trump è che nel valutare le barriere commerciali dei partner ha considerato sia i dazi che quelle non tariffarie, come le regole diverse rispetto agli Stati Uniti che complicano le esportazioni per le merci americane. Secondo quello schema, i protezionisti sono gli altri. Ha senso?

Ma appunto questa visione riflette un approccio che Trump ha enfatizzato a più riprese, per lui gli Stati Uniti sono stati ingenui nel commercio internazionale, specialmente con l’Unione europea, per cui ha usato delle espressioni particolarmente colorite, mentre altri Paesi hanno adottato regole che pur non essendo dazi veri e propri complicano l’esportazione americana, appunto la regolamentazione dei servizi digitali ne è un esempio, altri sono standard tecnici, regolamenti ambientali, sussidi interni, che in effetti sono spesso usati come strumenti di protezionismo nascosto.

Però il problema di questa narrativa è che ignora il fatto che ogni Paese ha regole basate su standard locali e politiche pubbliche direi più che legittime, inoltre anche gli Stati Uniti hanno utilizzato strumenti non tariffari come restrizioni sugli investimenti cinesi o normative sanitarie.

Quindi, sebbene Trump sollevi una questione reale, quella del protezionismo nascosto, la sua interpretazione tende a semplificare e polarizzare il dibattito, come al solito i governi populisti formulano delle narrative dette easy fix, che non sono fondate su ragionamenti logici o basate sull’evidenza empirica.

In questi mesi gli economisti hanno avvertito che il vero rischio non era un conflitto commerciale tra due grandi economie, come Stati Uniti e Cina, ma una guerra commerciale globale nella quale tutti mettono dazi e barriere per reagire alle misure degli altri, e così ne risente davvero l’economia globale. Siamo di fronte a questo scenario adesso?

Siamo certamente in una fase di tensione crescente, magari non ancora in una guerra commerciale globale su vasta scala, ma il rischio esiste ed è concreto, anche leggendo le prime pagine dei giornali questa mattina è chiaro che l’Europa, l’Italia stessa si stia preparando ad una risposta.

Ora, se altri Paesi rispondono ai dazi americani con misure simili, si innesca un effetto domino che rallenterà il commercio internazionale, ridurrà gli investimenti e soprattutto farà crescere l’incertezza sui mercati.

Le guerre commerciali del passato hanno mostrato che a lungo termine tutti ne escono penalizzati.

Per ora ci troviamo in un escalation, ma il punto di rottura dipenderà dalle prossime mosse diplomatiche e politiche.

Ho letto un pezzo molto interessante di Richard Baldwin che sostiene che queste politiche commerciali non sono il problema centrale, il problema è che queste sono il sintomo di una classe media insoddisfatta e arrabbiata dalle promesse disilluse della globalizzazione del progresso tecnologico.

Io credo che ci si debba interrogare a fondo su questo tema, ma sicuramente i dazi non sono la soluzione.

AZZERARE IL DEFICIT BILATERALE

Nel calcolo dei dazi da parte dell’amministrazione Trump non c’è alcuna razionalità, niente di sofisticato, solo follia economica pura: hanno preso il surplus commerciale di un Paese verso gli Stati Uniti, l’hanno diviso per il totale delle esportazioni verso gli Stati Uniti.

In pratica, non è vero quello che Trump ha dichiarato, i dazi non sono una risposta al protezionismo degli altri, sono uno strumento per cercare di spingere il deficit bilaterale verso ciascun Paese a zero. E questo è ovviamente assurdo, perché ogni grande economia – come gli Stati Uniti – è in deficit verso alcuni Paesi e in surplus verso altri.

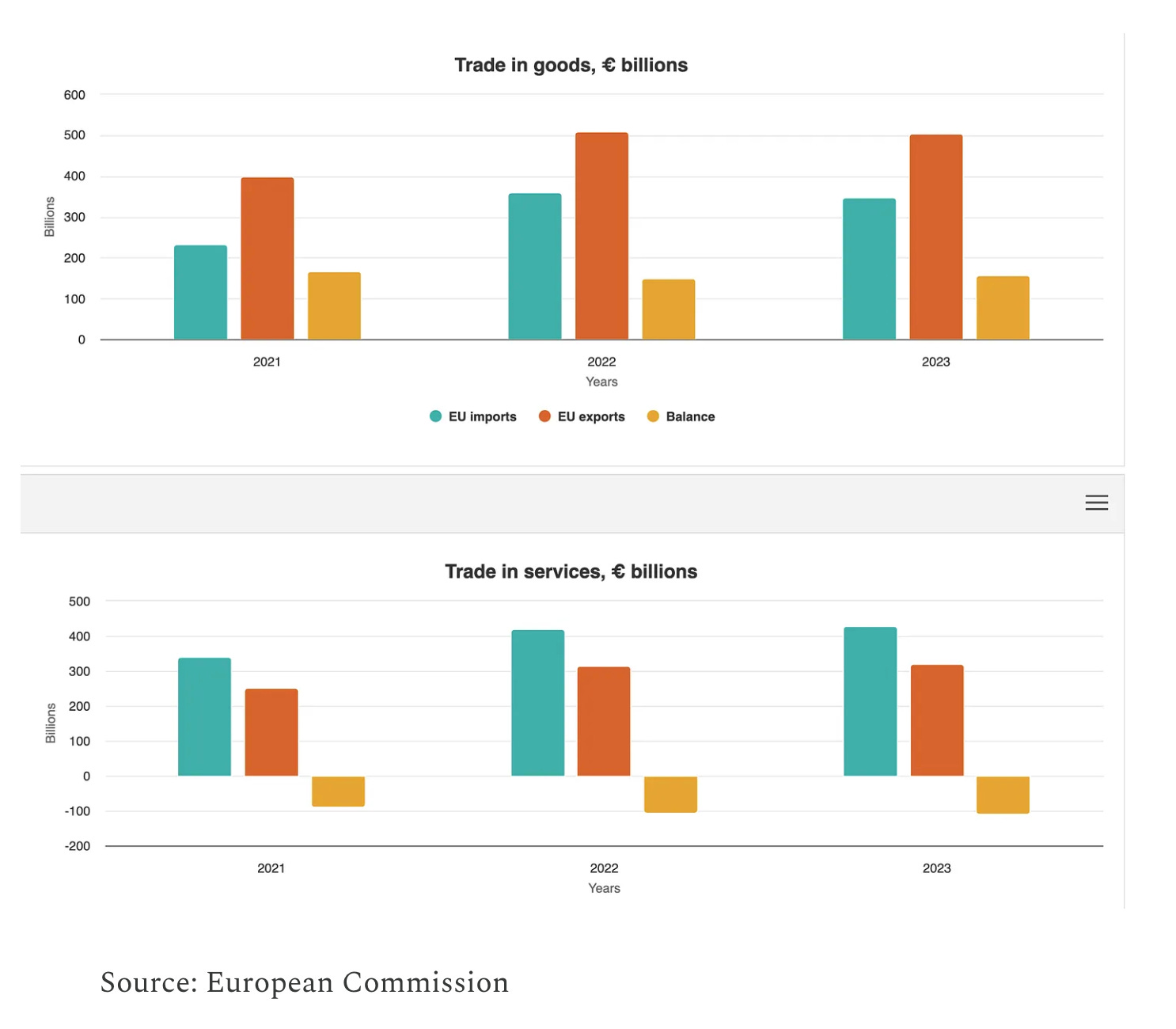

Si importano materie prime da alcuni Paesi e si esportano prodotti finiti verso altri. Così funziona il commercio internazionale. Ma Trump non lo sa, la sua visione è ferma all’Ottocento, tanto che non considera nell’interscambio i servizi: se includesse anche quel settore – che con il digitale è diventato cruciale – l’Unione europea risulterebbe in deficit verso gli Stati Uniti, non in surplus, come osserva Paul Krugman nella sua newsletter.

Questo approccio ha implicazioni paradossali, con l’introduzione di dazi giganteschi verso Paesi poverissimi che non importano quasi niente dagli Stati Uniti per ragioni politiche o perché non possono permetterselo: 38 per cento contro il Botswana, 45 per cento contro il Myanmar appena colpito da un terremoto devastante, 40 per cento contro le Mauritius sofferenti per la crisi climatica.

(Estratto da Appunti)