Cominciamo subito con lo sfatare il miti: la globalizzazione non nasce dalla fantasia perversa o dell’ingordigia colpevole di qualcuno, ma è il prodotto naturale dei meccanismi di funzionamento della nostra società.

Se si conoscono quei meccanismi, si scopre che capitalismo e globalizzazione sono quasi la stessa cosa.

Non è un caso che, in due paginette e mezzo del Manifesto (1847), Marx ed Engels descrivessero le caratteristiche del mondo globalizzato, quale l’abbiamo conosciuto solo a partire dagli anni 1980, come se le avessero sotto gli occhi.

Eppure, all’epoca, il capitalismo industriale – e la sua killer app: l’elevata produttività – si era pienamente sviluppato solo in Inghilterra e stava appena cominciando a svilupparsi negli Stati Uniti, in Francia e in qualche regione tedesca.

Capitalismo e globalizzazione sono quasi la stessa cosa perché lo sviluppo capitalista tende inevitabilmente – lo si sapeva fin dal 1847 – a conquistare il mondo intero. Sono quasi la stessa cosa, ma non la stessa cosa.

Vediamo innanzitutto perché lo sviluppo capitalista tende inevitabilmente a conquistare il mondo intero.

Il capitalismo si chiama così semplicemente perché il suo funzionamento, la sua raison d’être, consiste nell’arricchimento del capitale investito: chiunque investa un capitale x lo fa con l’intento di ricavarne un profitto x+1; se non ha questa garanzia, o almeno questa speranza, l’investitore cessa di essere tale e mette i soldi sotto il materasso. Quindi, il capitalismo funziona facendo crescere il capitale, cioè la ricchezza.

C’è però un rovescio della medaglia: il capitalismo è anarchico, cioè, ciascun investitore fa di testa sua: o crea nuovi settori, che saranno presto ingolfati da altri investitori, oppure investe in settori già occupati da altri, con lo scopo di distruggere i concorrenti, cioè distruggere ricchezza; e quando i mercati si intasano, per una ragione o per un’altra, o quando l’investimento non arricchisce più il capitale (x resta x) o addirittura lo impoverisce (x-1), allora si ha una crisi.

Le crisi e le guerre sono le ragioni per cui capitalismo e globalizzazione non sono perfettamente sovrapponibili: durante le crisi e le guerre, infatti, il processo di espansione del capitale rallenta o si arresta del tutto.

Sorge allora una domanda: se capitalismo e globalizzazione sono quasi la stessa cosa, perché si parla allora di specifiche e nettamente delimitate «fasi» di globalizzazione? Perché c’è una «prima» globalizzazione (indicata convenzionalmente tra il 1870 e il 1913) e una «seconda» globalizzazione (1980-2008)?

La risposta è semplice e ovvia per il periodo 1913-1945, caratterizzato da due guerre mondiali e dalla Grande depressione, ma non per il periodo 1945-1980, caratterizzato dai «miracoli economici» giapponese, tedesco, italiano e francese.

La risposta è che, a partire dal 1980 si è avuta una rapida accelerazione dello sviluppo su scala globale, che ha finito per trasformare in realtà il quadro descritto da Marx ed Engels nel 1847.

L’accelerazione

Cosa c’è all’origine di questa accelerazione? Per farla breve: l’apertura dell’Asia – in particolare della Cina – all’investimento.

La recessione della metà degli anni 1970 ha colpito duramente le vecchie potenze industrializzate, e ha visto l’emergere di quelli che allora si chiamavano i «NIC», i newly industrialized countries: tra il 1973 e il 1979, il Pil di Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito e Italia è cresciuto in media del 2,7 per cento ogni anno; ma quello delle quattro «tigri asiatiche» (Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore) è cresciuto del 13,7 per cento ogni anno, più di cinque volte più velocemente.

Alla fine del decennio, la Corea del Sud era diventata il secondo costruttore di navi al mondo (dopo il Giappone), con una produzione doppia rispetto a quella della Germania, tre volte e mezzo quella della Gran Bretagna e quattro volte quella degli Stati Uniti.

A quel punto, gli investitori – che si trovavano concentrati nei paesi detti «avanzati» – si sono resi conto di due cose: 1) se non si fosse cambiato ritmo di marcia, l’Asia li avrebbe seppelliti; 2) lo sviluppo asiatico era un’occasione da non perdere.

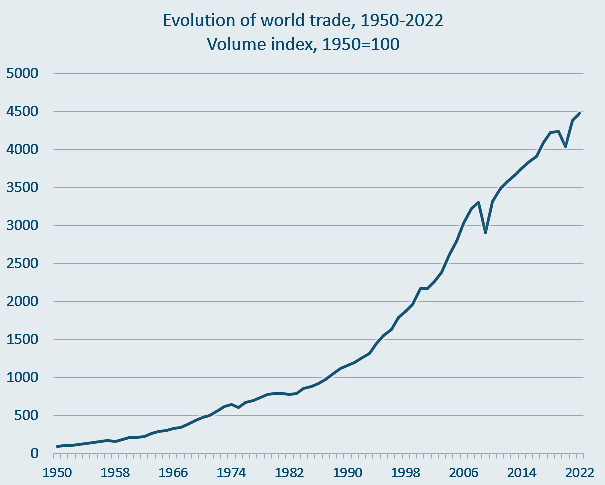

L’ondata di liberalizzazione degli scambi che ne è seguita ha determinato l’espansione del commercio mondiale, il quale a sua volta ha stimolato la produzione, e l’aumento della produzione ha allargato ulteriormente il commercio mondiale.

I Paesi «avanzati» hanno approfittato dell’industrializzazione dei paesi «arretrati» per lanciarsi in un grande e grandemente lucrativo ciclo di investimenti, e i paesi «arretrati» hanno approfittato di quegli investimenti per accelerare il proprio sviluppo e uscire dall’«arretratezza». E, col tempo, diventare competitori degli «avanzati».

Oggi va di moda accusare Bill Clinton di aver aperto le cateratte della globalizzazione cooptando la Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), con l’ingenua speranza di «convertirla» alle regole scritte da Washington.

Si dimentica non solo che la Cina è diventata membro del WTO sotto l’amministrazione di George W. Bush, non solo che la Cina rispetta oggi le regole del WTO più di quanto non lo facciano gli Stati Uniti, ma soprattutto che, lungo tutti gli anni 1990, gli investitori americani avevano marcato stretto Clinton perché allentasse le sanzioni contro Pechino decise dopo il massacro di Tienanmen, e aprisse loro le porte della Cina – in primo luogo per andare a farvi succosi affari e, in secondo luogo, per evitare che li facessero solo giapponesi ed europei.

Quello che è successo è riassunto nei due grafici che seguono:

Gli apologeti del capitalismo sostengono che gli investitori, benché spronati dal loro interesse privato, agiscano accidentalmente anche nell’interesse pubblico: è la tesi della «mano invisibile».

Ebbene, durante la fase d’oro della globalizzazione (1980-2015), la «mano invisibile» è sembrata essere alacremente all’opera: la percentuale della popolazione mondiale sotto la soglia di povertà è diminuita di quattro volte; il reddito mondiale pro capite è triplicato; il tasso di alfabetizzazione è passato dal 70 per cento all’86 per cento; il numero di studenti universitari è passato dal 12,4 per cento della fascia d’età interessata al 36,9 per cento, e infine – e questo è il dato che riassume tutti gli altri – la speranza di vita è passata, nel mondo, da 62,8 a 71,8 anni (e a 73,3 nel 2024).

La protesta

Allora perché, proprio in quegli anni, è nato il movimento anti-globalizzazione? Per due ragioni, essenzialmente.

La prima è che, nei paesi «avanzati», insieme alla ricchezza la mondializzazione ha moltiplicato l’incertezza, il senso di insicurezza di fronte all’avvenire.

Infatti, l’apparizione di nuovi competitori ha costretto i Paesi di più vecchia industrializzazione ad accrescere la loro produttività per evitare di farsi spazzar via da concorrenti di paesi in cui i salari erano molto più bassi e le protezioni sociali quasi inesistenti.

Questo ha comportato la famosa deregulation: una intensificazione dei ritmi di lavoro, un aumento della precarietà delle condizioni di lavoro, un rallentamento della crescita o addirittura una diminuzione dei salari, una maggiore concentrazione industriale e finanziaria, un’intensa ondata di delocalizzazioni, la riduzione di alcune prestazioni sociali, etc. Ha comportato anche il taglio delle tasse per le big corporation, nell’intento di attirare investimenti in un momento in cui questi tendevano a gettarsi sull’eldorado dei NIC.

Gli anti-globalisti, che vivevano tutti nei Paesi avanzati, volevano buttare il bambino con l’acqua sporca.

La seconda ragione è che, dagli anni 1980, gli emergenti hanno costantemente avuto ritmi di crescita molto più elevati di quelli delle vecchie potenze. Gli anti-globalisti vedevano solo il declino relativo dei loro Paesi, e ignoravano la crescita a volte folgorante dei paesi che erano abituati a rubricare come «terzo mondo» o come «sottosviluppati».

La tabella che segue inizia solo dal 2000, ma la tendenza dello sviluppo ineguale è inequivocabile:

Si noti che, nonostante questa divaricazione crescente, i paesi «avanzati» non si sono impoveriti in termini assoluti: pur sapendo che la polarizzazione della ricchezza sociale si è accresciuta in modo sostanziale, il prodotto pro capite tra il 1975 al 2015 dei paesi del G7 è ovunque raddoppiato o quasi raddoppiato.

A questo proposito, varrebbe la pena di ricordare al signor Vance che le vecchie potenze industrializzate, Stati Uniti in testa, si sono progressivamente de-industrializzate perché molti dei loro investitori, nonostante l’esca della riduzione delle tasse, trovavano più conveniente produrre dove salari e protezioni sociali erano più bassi: de-industrializzandosi, producevano meno ricchezza e quindi hanno compensato prendendo soldi a prestito «dai contadini cinesi», cioè facendo debito.

Tra il 1980 e il 2015, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia e Italia hanno moltiplicato il loro debito pubblico per più di tre volte, passando da una media del 38,3 per cento del PIL nel 1980 al 120,3 per cento nel 2015. Quello degli Stati Uniti è passato dal 31,8 per cento del PIL nel 1980 al 123,35 per cento nel 2024, quasi quattro volte tanto (dati Office of Management and Budget della Casa Bianca).

Spogliato della presunta vocazione a stimolare la ripresa, il debito è apparso nella sua nuda realtà di moneta di scambio elettorale; e il suo costante incremento ha avuto come risultato di indebolire ulteriormente la competitività dei paesi «avanzati» nei confronti degli «emergenti»: nel 2015, il debito pubblico dei sei citati più sopra era dunque il 120,3 per cento del loro prodotto, mentre quello dei secondi era del 43,9 per cento; quasi tre volte più di risorse potenzialmente indirizzate alla produzione.

Qui sta il dilemma: senza i «contadini cinesi», e quindi senza la globalizzazione, i Paesi «avanzati», Stati Uniti in testa, sarebbero già stati sopraffatti da un bel pezzo; con la mondializzazione, hanno essi stessi alimentato i loro competitori, o «rivali sistemici» che dir si voglia.

Mentre per decenni hanno fatto affari d’oro investendo sui «contadini cinesi» e facendosi pagare da loro i loro debiti, ora mettono in scena la rappresentazione del grande scippo a loro danno.