In questi giorni stanno succedendo così tante cose che alcune finiscono in secondo piano, quasi fossero poco rilevanti, mentre in tempi normali sarebbero state al centro della discussione per settimane.

È il caso dell’accordo politico su un trattato commerciale in discussione tra Unione europea e Mercosur, il gruppo di Paesi sudamericani che include Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.

Le trattative sono iniziate nel 1999 e si sono chiuse venerdì, con un annuncio un po’ a sorpresa della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Da allora, nonostante la crisi siriana, si susseguono reazioni perlopiù negative e ostili.

Perché quel trattato commerciale riassume tutte le sfide e i dilemmi che l’Europa affronta in questa fase storica di forti tensioni geopolitiche che costringe a fare scelte drastiche tra esigenze di sicurezza, misure necessarie a contrastare la crisi climatica, competizione globale per conquistare sfere di influenza.

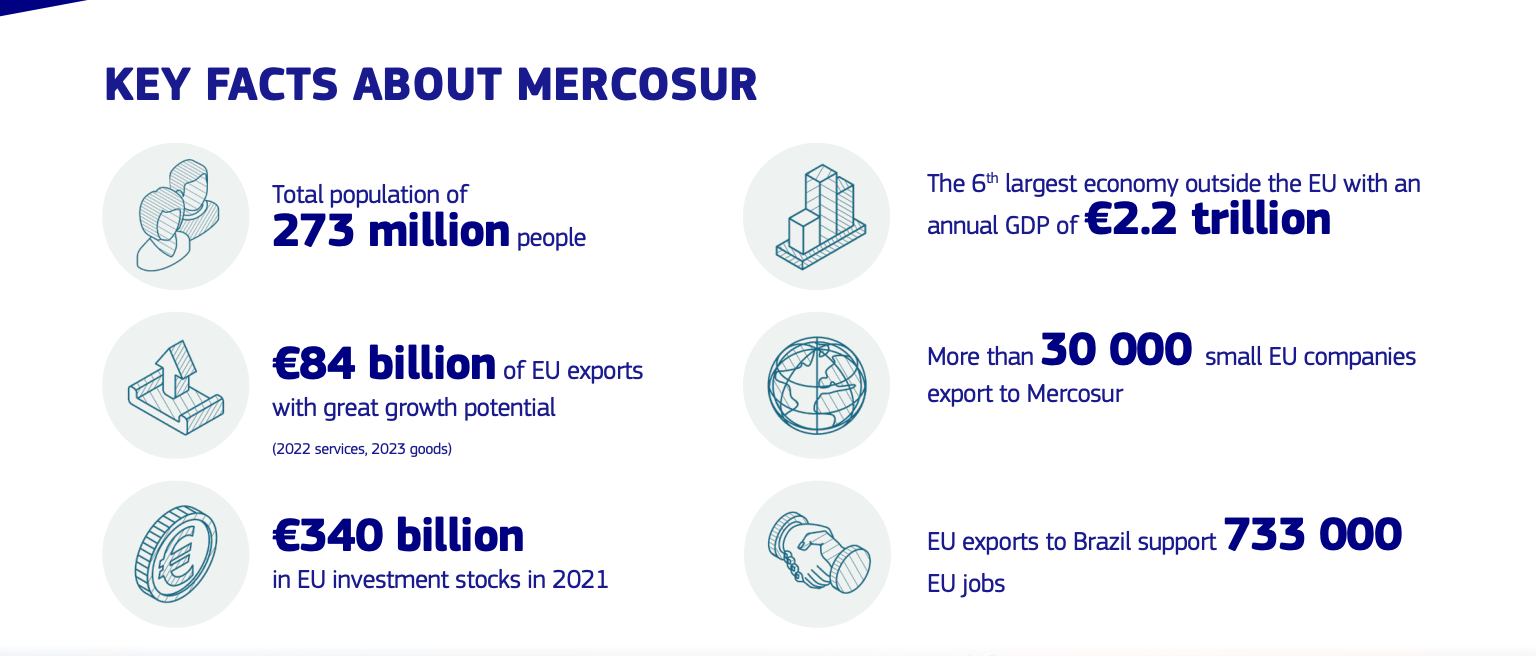

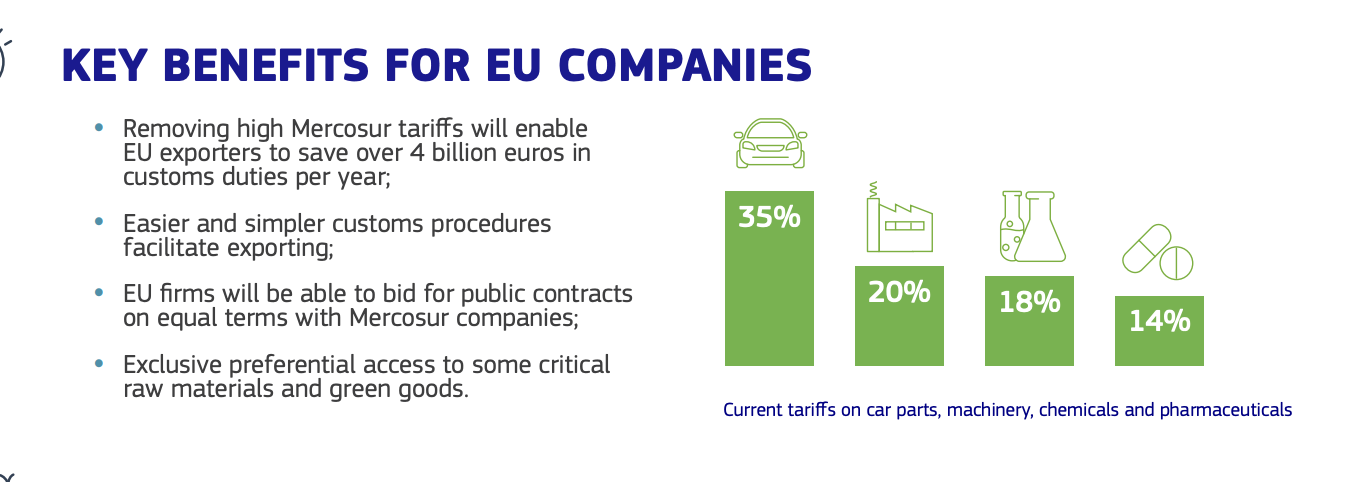

L’Unione europea esporta verso il Mercosur ogni anno 56 miliardi di euro in beni e 28 miliardi in servizi e rappresenta il 17 per cento del commercio del Mercosur.

L’accordo commerciale ridurrà le tariffe che oggi rendono molto costose le esportazioni dell’Ue verso i Paesi Mercosur, per esempio oggi ci sono tariffe del 35 per cento sulle automobili e sulle scarpe, o del 18 per cento sui prodotti chimici.

I Paesi del Mercosur beneficeranno di una riduzione delle barriere all’esportazione verso l’Europa di quello che possono esportare, cioè soprattutto agroalimentare, materie prime, semilavorati.

E questo già spiega perché alcuni Paesi sono più favorevoli di altri: la Germania, che conta di vendere più auto in Sud America, sostiene da anni l’accordo, la Francia di Emmanuel Macron guida il fronte dei contrari, assieme alla Polonia, perché preoccupati dei rispettivi settori agricoli.

Se diventerà più facile per l’Unione europea importare prodotti agricoli dal Sud America, aumenterà la concorrenza per i produttori locali e i prezzi scenderanno.

L’impatto stimato di questo accordo sul Pil europeo in termini di maggiore crescita grazie agli scambi facilitati da tariffe più basse è nell’ordine di qualche zero virgola, 0,2-0,3 per cento, dunque perché questa fretta? E perché Ursula von der Leyen, appena riconfermata, accelera su un dossier così controverso?

Le ragioni sono tutte geopolitiche. La prima ragione è per l’Ue è importante dare un segnale a Donald Trump che si prepara a tornare alla Casa Bianca e ai partner commerciali: mentre gli Stati Uniti preparano nuovi dazi contro tutti, inclusi gli alleati europei, l’Ue dimostra di credere ancora nelle grandi intese multilaterali e rafforza i rapporti con il Sud America, compattando Paesi che con gli Stati Uniti hanno rapporti molto diversi, dal Brasile del socialista Lula all’Argentina dell’iper liberista Javier Milei.

Il messaggio globale è chiaro: se Washington sceglie il protezionismo, potrebbe scoprire che il resto del mondo invece continua a integrarsi e forse perfino a beneficiare dall’ossessione di Trump per le tariffe.

L’ultima volta che Trump è stato alla Casa Bianca ha cancellato il progetto di un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, il cosiddetto Ttip, e ha ritirato l’adesione al progetto del Tpp, un altro accordo con una serie di Paesi asiatici che doveva rafforzare la cooperazione con le potenze medie diverse da Pechino.

La fretta di Ursula von der Leyen, ma anche di Lula e Milei, si spiega così: meglio chiudere un accordo politico subito, prima che Trump possa rimettere tutto in discussione.

Il secondo messaggio è rivolto alla Cina: mentre gli Stati Uniti rinunciano a esercitare la propria influenza in zone strategiche del mondo, l’Ue prova a presidiare almeno quelle dove le sue armi commerciali e regolatorie possono garantirle una presa.

L’accordo commerciale sul Mercosur include 1,8 miliardi di euro di finanziamenti a iniziative sociali di vario genere che rientrano nel Global Gateway, l’iniziativa europea speculare alla Nuova via della Seta cinese, cioè una forma di soft power che serve a proiettare l’influenza di Bruxelles nel mondo. Poca cosa, ma un segnale di attenzione.

Il senso geopolitico dell’accordo Ue-Mercosur va oltre però queste posizioni di principio. Il Brasile ha il 20 per cento delle riserve di grafite, nichel, manganese e altre terre rare, cioè proprio qui minerali cruciali per le filiere dei semiconduttori e della tecnologia per i quali l’Unione europea lamenta di essere troppo dipendente dalla Cina. L’Argentina ha le terze riserve al mondo di litio, che serve per le batterie di auto elettriche.

Inoltre, rafforzare i rapporti con economie emergenti che hanno costo del lavoro basso e abbondanza di materie prime potrebbe offrire alle imprese europee una valida alternativa ai Paesi asiatici sotto influenza cinese per radicare parti significative delle proprie catene di fornitura.

La strategia di riduzione del rischio di dipendenza dalla Cina richiede, per definizione, di costruire rapporti più stretti con partner commerciali alternativi che siano politicamente meno problematici.

Come sempre in questi casi, ci sono molti dubbi sul fatto che in Europa possano arrivare prodotti agricoli o alimentari con standard di sicurezza più bassi di quelli europei. Nella presentazione dell’accordo Ue-Mercosur, la Commissione ribadisce che non sarà possibile, perché le importazioni dovranno rispettare gli standard europei e qualora l’Ue decidesse di introdurre norme più severe, i produttori sudamericani dovrebbero adeguarsi.

Effetti collaterali

Il problema dell’accordo è che potrebbe avere effetti collaterali molto seri anche se tutto andasse come previsto e come auspicato, cioè se l’interscambio tra le due aree aumentasse e in particolare se il Mercosur esportasse di più verso l’Europa. Perché c’è un aspetto climatico molto delicato, che non è stato risolto.

Dopo l’intesa politica, l’accordo adesso deve essere approvato dall’Ue e dai Paesi del Mercosur. In sede di Consiglio europeo, può bloccarlo una minoranza di Paesi che rappresentino almeno il 35 per cento della popolazione europea, e la Francia cerca alleati: la Polonia è contraria al trattato, l’Italia di Giorgia Meloni è scettica ma ancora non è chiaro che posizione definitiva sceglierà. Se passa a livello di governi, poi tocca al Parlamento europeo e a quelli nazionali approvare o respingere.

Una parte dell’accordo, quella che riguarda le competenze dirette dell’Ue, potrebbe entrare in vigore in via preliminare anche in attesa o senza il consenso dei Parlamenti nazionali.

Un accordo analogo con il Canada, il Ceta, è applicato in via provvisoria da oltre sei anni. Non ha portato grandi benefici e non ha fatto i danni temuti, ma quello con il Mercosur è più ambizioso e più strategico. Difficile possa restare nel limbo dell’applicazione provvisoria per così tanto tempo.