Un bel paper proposto di recente dal NBER ci ricorda quanto fragile e insieme avvolgente sia la filigrana che regge la nostra attuale globalizzazione, che è letteralmente scritta sull’acqua. Nel senso che sono le rotte marittime, dove viaggia la grandissima parte del nostro commercio internazionale, l’infrastruttura sulla quale si basa la nostra vita quotidiana. Pochi sanno, tuttavia, che la regolamentazione internazionale di queste rotte è affidata a una legislazione esposta, come tutti i grandi accordi internazionali, ai capricci dell’attualità.

La normativa in questione è quella dell’United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS), che risale al 1982 ed è stata emendata nel 1994, che regola il principio della libera navigazione dei mari, stabilisce le linee guida per l’estrazione delle risorse naturali, il commercio e la sovranità sopra gli oceani. Questa norma assegna agli stati la sovranità sulle acque fino alle 12 miglia dalla costa, ma consente il passaggio dei natanti, sia civili che militari.

Inutile sottolineare l’importanza di una norma del genere in un contesto di economia globalizzata. Chiunque frequenti la storia dell’economia ricorderà la lunga vicenda dei Navigations Acts che interessò la Gran Bretagna fin dal XVII secolo e le infinite discussioni che alimentato fra gli economisti, a cominciare dal più illustre, ossia Adam Smith. Ma il principio della libertà dei mari era già stato teorizzato dal filofoso olandese Hugo Grotius, nella sua opera Mare Liberum, pubblicata nel 1609, e finì col far parte dei quattordici punti enunciati dal presidente Usa Woodrow Wilson nel disperato tentativo di far finire con le buone maniere la terribile carneficina della Grande Guerra.

Ma per tornare ai giorni nostri, non c’è miglior modo per rappresentare la robusta precarietà di questo strumento che ricordando che per quanto la convenzione UNCLOS sia stata ratificata da 167 stati, mancano ancora all’appello Israele, la Turchia e, dulcis in fundo, quegli Stati Uniti, che pure della globalizzazione attuali sono i grandi amministratori, visto che hanno una chiara supremazia a livello di marina e presidiano le principali rotte nautiche, compresi tutti i colli di bottiglia dove passano ogni giorno decine di navi da trasporto.

Aldilà dei formalismi, sono le cronache a mostrare come i nervosismi geopolitici finiscano sempre con l’erodere le buone intenzioni dei principi teorici. E senza bisogno di scomodare le frizioni fra Cina e Usa che hanno agitato il lungo quadriennio dell’amministrazione Trump, possiamo qui limitarci a ricordare altri terribili focolai di crisi, che minacciano la globalizzazione marittima.

Il paper, fra gli altri, ricorda lo Stretto di Hormuz, dove viaggia il 20% della produzione petrolifera globale, che già abbiamo raccontato altrove e che si inquadra nel più ampio confronto regionale che vede da una parte l’Iran e dall’altra i Sauditi, con la presenza ingombrante degli Usa in qualità di primo alleato di questi ultimi.

Più interessante focalizzare l’attenzione sull’altra area di crisi illustrate nello studio e che riguarda il Sud Est asiatico. Zona complicatissima, e basta ricordare la tensione costante che ruota attorno al Mare Cinese meridionale per averne contezza. Fra le infinite dispute che covano in questo luogo per noi remoto eppure vicinissimo ai nostri interessi, è sufficiente ricordare quella fra Cina e Vietnam, che fu ingaggiata nel corso del 2019, con la solita scusa delle indagine geologiche in acque disputate. Copione simile a quello che si sta scrivendo nel Mediterraneo Orientale fra Turchia e Grecia.

Ora la questione è provare a capire cosa succederebbe se questa fragile ragnatela, che avvolge il mondo in un sistema integrato di scambi che attraversano gli oceani si rompesse. Se, vale a dire, prevalesse fra gli stati l’istinto delle competizione che da sempre nella storia è il gemello diverso di quello delle cooperazione. Ed è proprio questo lo scopo del nostro paper, che perciò suona come un interessante campanello d’allarme. O un promemoria, se preferite.

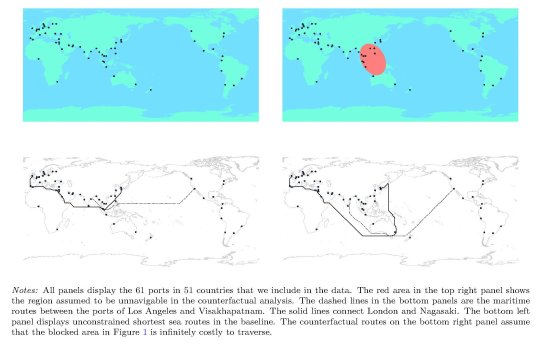

Pure se l’osservazione è limitata a una sola regione, l’area del Sud Est asiatico appunto. Il paper ipotizza una totale interruzione dei trasporti marittimi lungo il Mar cinese meridionale e la chiusura dei passaggi attraverso l’arcipelago indonesiano – lo Stretto di Malacca – provocando il dirottamento delle spedizioni fra l’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano attraverso il sud dell’Australia. Scopo del paper è calcolare l’effetto sui commerci e sul livello di benessere nei paesi nell’area.

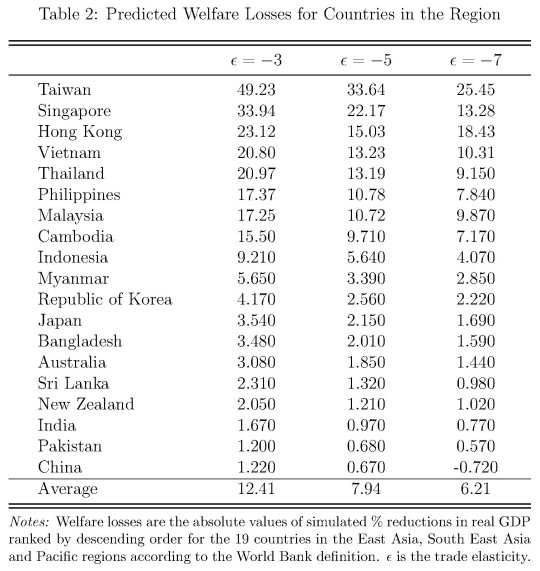

I risultati sono alquanto eloquenti. A seconda dei parametri impostati nel modello, emerge che la perdita media di welfare oscilla fra il 6,2 e il 12,4% per tutti i paesi dell’Asia Orientali, del Sud Est Asiatico e la regione del Pacifico.

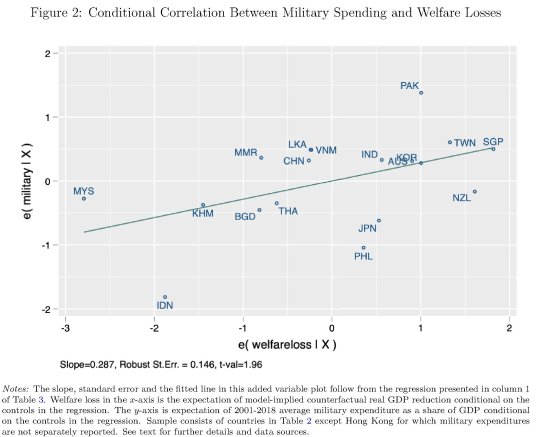

Per questi paesi la perdita di Pil viene associata a un aumento della spesa militare, “suggerendo che questi paesi rispondono al rischio percepito e ai costi di un possibile conflitto”.

Quindi a un calo di benessere tende a corrispondere un aumento del rischio di conflitti militari. Succede quando i generali prendono il posto dei mercanti. E nella Storia, prima o poi succede sempre.