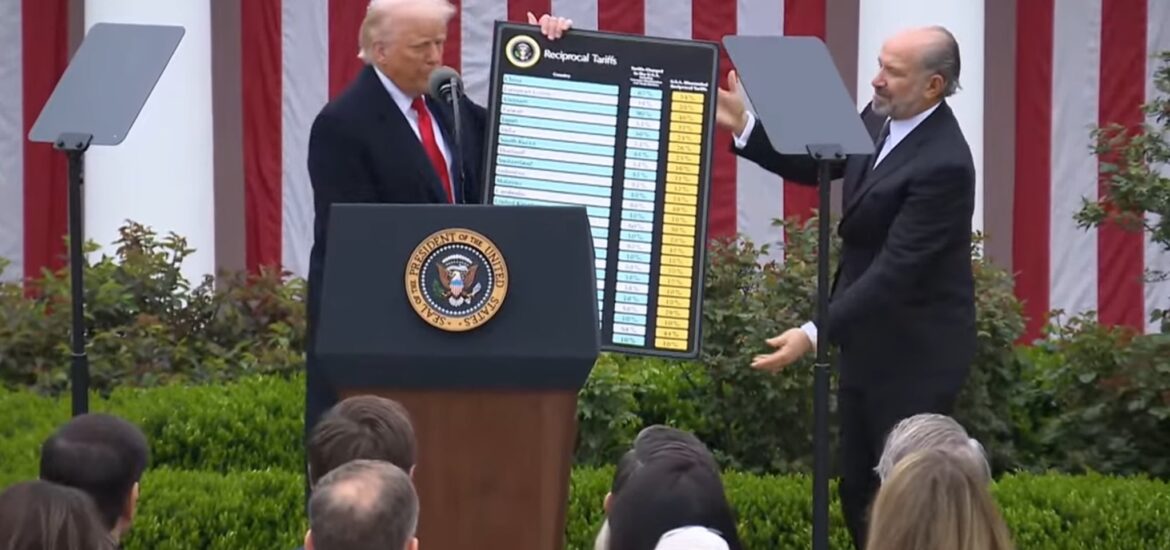

Non è passato neanche un mese dal 2 aprile, il “liberation day” dei dazi di Donald Trump, e tutto sembra cambiato. Ma è un’impressione. Ci sono cambiamenti in superficie, e cambiamenti più profondi.

Sulla superficie, Trump si è già rimangiato quasi tutto. In profondità, il danno è fatto e irreversibile, gli Stati Uniti hanno sabotato l’ordine mondiale costruito su misura dei loro interessi e hanno generato un livello di incertezza che peserà su mercati e investimenti almeno fino a quando il presidente Repubblicano rimarrà alla Casa Bianca.

Guardiamo quindi intanto alla superficie. Dopo un vertice nel weekend in Svizzera, gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato una intesa commerciale che riduce i dazi tra i due Paesi. O meglio, che limita i danni causati dal “liberation day” e dalle successive vendette incrociate. Gli Stati Uniti ridurranno le tariffe aggiuntive sui beni cinesi dal 145 per cento al 30 per cento, la Cina quelle sui beni americani dal 125 al 10 per cento. Ma è una intesa solo provvisoria, ci ha tenuto a specificare Trump.

Perché questa riduzione? Boh, non c’è una logica, come non c’era nell’escalation della guerra commerciale. “Non vogliamo danneggiare la Cina”, dice ora Trump, in piena contraddizione con il suo impianto di politica estera e commerciale di questa e della precedente amministrazione che trattavano Pechino come un nemico da contenere e azzoppare nella corsa all’egemonia.

Non si può trovare alcuna logica economica nella follia trumpiana. Il 2 aprile ha annunciato una specie di guerra commerciale contro il mondo, poi – dopo il crollo dei mercati finanziari globali che arrivavano a perdere fiducia nel dollaro come valuta di riserva – Trump ha sospeso per 90 giorni il grosso dei dazi.

Ma li ha aumentati a dismisura contro la Cina, così da trasformare una politica isolazionista in una di disaccoppiamento tra Stati Uniti e Cina.

Il negoziato più assurdo

La Repubblica popolare cinese ha reagito, ma senza esagerare, minacciando, facendo ricorsi alla ormai defunta Organizzazione mondiale del commercio, ma quasi senza prendere troppo sul serio l’aggressione americana.

Già nel primo mandato Trump aveva scatenato le ostilità per poi inseguire un accordo che gli permettesse di vantarsi di essere “il più grande negoziatore della storia”.

Ai cinesi è bastato rimanere a guardare, mentre la prospettiva dei dazi sui semiconduttori e la componentistica necessaria alla Silicon Valley faceva precipitare il valore in Borsa delle grandi aziende tecnologiche, e queste subito hanno fatto lobbying su Washington per far rinsavire il presidente.

Inoltre, i cinesi hanno una influenza diretta su alcune delle aziende politicamente più rilevanti negli Stati Uniti: come scoperto dal Financial Times, hanno fatto investimenti rilevanti ma molto discreti in SpaceX di Elon Musk, che non è quotata e dunque non è soggetta a obblighi di trasparenza sull’azionariato.

Musk è anche molto interessato ai rapporti con l’economia cinese per via della sua gigafactory di Tesla a Shanghai dalla quale dipende buona parte della redditività del gruppo.

Il regime comunista ha poi un canale costante con Mark Zuckerberg, al quale richiede collaborazione per spiare e silenziare voci sgradite, perfino negli stessi Stati Uniti, come ha denunciato l’ex dirigente di Meta Sarah Wynn-Williams nel suo libro Careless People.

A tutto questo si aggiungono due elementi importanti per capire le mosse di Trump. Primo: al presidente americano piace trattare con i regimi non democratici, è parte della sua visione delle relazioni internazionali.

Gli affari migliori si fanno nei Paesi dove comanda uno solo: se i capibranco si accordano, poi il resto dell’apparato si adegua senza obiezioni, non ci sono Parlamenti o autorità indipendenti di sorta di cui tenere conto.

Trump non vede l’ora di arrivare a una tregua in Ucraina perché così potrà ricominciare a fare affari anche con Vladimir Putin.

A parte il leader russo, Xi Jinping è di sicuro una delle persone che Trump rispetta di più: il presidente cinese si è anche liberato del fastidio delle elezioni, sia pure interne al Partito comunista, e ha ottenuto un mandato a vita che certamente Trump gli invidia.

La seconda ragione molto trumpiana da considerare è che questi annunci a effetto, che stupiscono i mercati, sono fenomenali occasioni di arricchimento per chi ha quelle informazioni in anticipo e può investire di conseguenza.

Trump e le sue società hanno accumulato centinaia di milioni di dollari con il lancio delle memecoin a ridosso dell’insediamento, criptovalute prive di valore intrinseco e di senso, ma che vendute in modo strategico agli allocchi speculatori che se le comprano hanno permesso di monetizzare l’elezione alla Casa Bianca.

E ci sono stati movimenti nei mercati obbligazionari subito prima dell’annuncio della pausa nei dazi del 2 aprile che erano chiaramente il risultato delle speculazioni di qualcuno informato direttamente da Trump o dal suo staff più ristretto.

Per quanto sembri incredibile, questo abuso di informazioni privilegiate che per le persone normali si chiama insider trading ed è un reato grave, sembra che sia tollerato e forse perfino legale se commesso dal presidente degli Stati Uniti, che in ogni caso non è perseguibile per i reati che commette nell’esercizio delle sue funzioni, come ha stabilito di recente la Corte suprema grazie alla maggioranza dei giudici nominati da Trump.

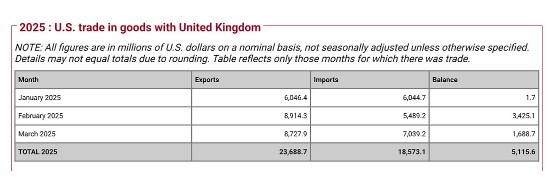

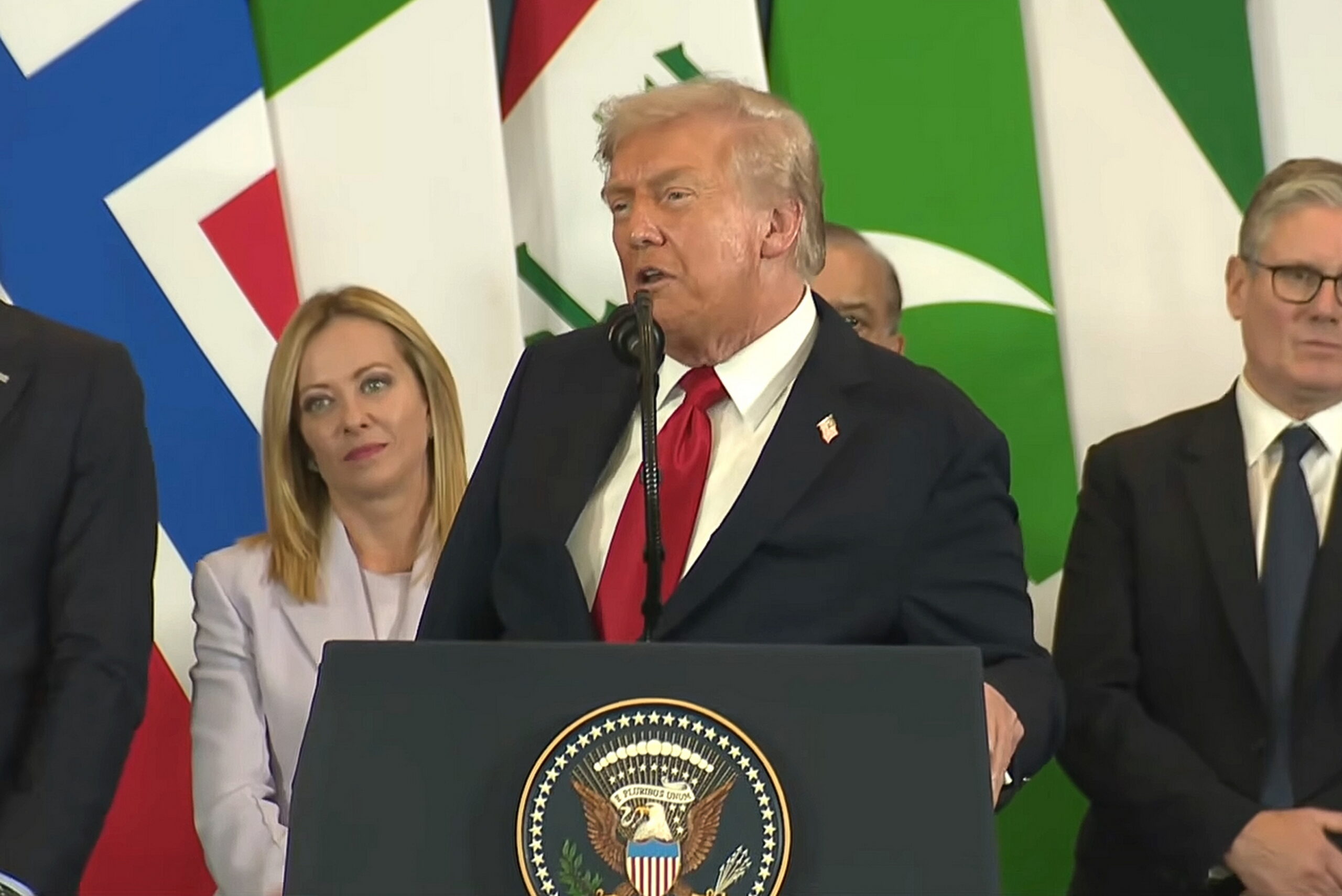

Alla fine della scorsa settimana Trump ha annunciato anche un accordo commerciale con la Gran Bretagna del premier laburista Keir Starmer: un’altra intesa che, nella narrazione trumpiana, è il prodotto dell’abile strategia iniziata con il liberation day.

Prima spaventi le controparti minacciando di distruggerne le aziende esportatrici, e poi le spingi a negoziare e a chiudere accordi più favorevoli.

In realtà nessuno ha ben capito che cosa ci sia in questa intesa commerciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna: il documento diffuso è vago, c’è scritto che “non è legalmente vincolante”, prevede qualche misura su auto e carne, ma lascia in vigore la cosiddetta tariffa “reciproca” del 10 per cento che gli Stati Uniti applicano sulle importazioni di beni dalla Gran Bretagna.

E basta questo a dimostrare che è impossibile cercare una logica nella follia economica trumpiana.

Le tariffe “reciproche”, come le ha chiamate Trump, sarebbero quelle per punire i Paesi che rubano posti di lavoro e gettito agli Stati Uniti, cioè quelli verso cui l’America ha un deficit commerciale, nel senso che importa più di quanto esporta.

Il problema è che verso la Gran Bretagna gli Stati Uniti sono in surplus, cioè esportano più di quanto importano, quindi in teoria Londra dovrebbe stare nella lista dei buoni nello schema binario di Trump. Invece, si becca comunque il dazio punitivo del 10 per cento, anche dopo la vaga intesa commerciale dell’altro giorno.

Vale poi la pena ripetere per l’ennesima volta che considerare i deficit bilaterali, peraltro relativi soltanto ai beni e non anche ai servizi, è una scelta arbitraria fatta dall’amministrazione Trump impossibile da giustificare con la teoria economica e che infatti ha portato a sanzionare alcuni tra i Paesi più poveri del mondo e isole abitate soltanto da pinguini.

Non è tutto come prima

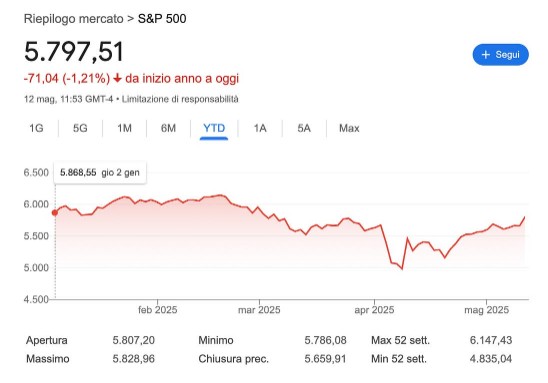

Con tutti questi cambi di direzione e annunci di intese commerciali in risposta ai dazi, qualcuno potrebbe pensare che siamo tornati al punto di partenza: molto rumore per nulla, persino i mercati finanziari hanno recuperato gran parte delle perdite che avevano subito all’indomani del “liberation day”. Quindi è tutto a posto?

Non è così.

Gran parte dei dazi annunciati il 2 aprile sono rimasti in vigore. Se consideriamo l’Unione europea, il dazio “reciproco” – definizione assurda come negli altri casi – del 10 per cento è rimasto in vigore dopo l’annuncio, quello che è stato sospeso è un altro 10 per cento aggiuntivo dovuto alla formula – ridicolizzata da tutti gli economisti – con cui l’amministrazione Trump ha stabilito le barriere che dovrebbero ribilanciare il deficit commerciale americano.

Inoltre, ci sono dazi del 25 per cento sulle importazioni americane di acciaio dall’Europa.

La pausa di 90 giorni concessa da Trump finisce l’8 luglio. E nessuno sa bene come comportarsi. La Commissione europea, che è l’unico soggetto titolato a negoziare per conto degli Stati membri, agita carota e bastone.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen si dice disposta a cercare intese che aumentino il commercio tra Ue e Stati Uniti addirittura riducendo le barriere, una posizione che ha sostenuto perfino Elon Musk, ma Bruxelles intanto prepara il bastone: dazi su oltre 107 miliardi di dollari di importazioni americane verso il mercato europeo che colpirebbero anche settori che Trump ha promesso di difendere a ogni costo, come quello del bourbon.

Mettere dazi in risposta ai dazi serve soltanto a danneggiare anche i consumatori europei, oltre che quelli americani, visto che i dazi sono tasse sulle importazioni che fanno salire il prezzo finale delle merci colpite ma anche di quelle prodotte dalle aziende domestiche che hanno meno concorrenza e si adeguano ai prezzi dei rivali stranieri.

Ma quella con Trump è una partita che segue regole particolari, a Bruxelles molti pensano che per farsi prendere sul serio dal presidente americano bisogna dimostrare di saper accettare la sua logica perversa. Ma qual è questa logica?

Richard Baldwin, uno degli economisti più ascoltati nel campo del commercio internazionale, l’ha definita la “dottrina del risentimento”:

Al centro vi è una narrazione mitica: l’America ha giocato secondo le regole, è stata ingannata, e ora cerca di riconquistare ciò che ha perso, di regolare i conti e di cancellare l’umiliazione. La Dottrina del Risentimento mira a trasformare il commercio in tributo, gli alleati in postulanti e i rivali commerciali in nemici.

La Dottrina del Risentimento si accompagna a un semplice set di strumenti. I dazi fungono da punizione, rivalsa e leva; l’accesso al mercato è la moneta di scambio, e la diplomazia si riduce a un’applicazione basata sulla minaccia. La credibilità si misura con la disponibilità a sopportare le sofferenze necessarie in patria.

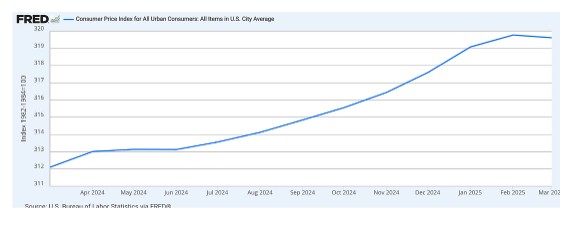

Qui c’è però il punto dove la fragile costruzione trumpiana è destinata a collassare su sé stessa: il presidente americano non è affatto pronto a sopportare i costi che la sua “dottrina del risentimento” comporta, cioè minore crescita economica, Borse in calo e alta inflazione dovuta al fatto che i dazi fanno salire i prezzi.

I prezzi continuano a essere altissimi negli Stati Uniti, e Trump – che è convinto di aver vinto le elezioni grazie all’inflazione negli anni di Joe Biden – è comprensibilmente preoccupato.

Dai dazi del liberation day ha esentato il settore farmaceutico, perché neppure nella sua follia vuole affrontare la furia dei cittadini americani che sarebbe inevitabile se il prezzo dei medicinali crescesse ancora.

Anzi, ora ha annunciato di voler controllare i prezzi di quelli venduti negli Stati Uniti, e di farlo applicando proprio uno di quei principi del commercio internazionale che sta sabotando in tutti gli altri ambiti. Il principio della “nazione più favorita”.

In pratica, Trump vorrebbe che gli americani pagassero ogni medicinale al prezzo più basso al quale viene venduto nel mondo. Ovviamente non è così semplice, i prezzi alti nel sistema sanitario americano derivano dalla sua struttura che lascia tutti i soggetti più fragili – poveri e anziani – a carico del pubblico mentre gli altri sono ostaggio delle assicurazioni private.

La sanità americana è tra le più costose e meno efficienti al mondo, ma dopo aver contestato per anni la riforma dell’amministrazione Obama che cercava di rendere più universale – e dunque meno costosa – la copertura sanitaria, ora Trump non può andare in quella direzione ed evoca tagli dei prezzi imposti per legge tra il 30 e l’80 per cento. Annunci che per ora hanno avuto il solo risultato di far precipitare in Borsa molti gruppi farmaceutici, e di rivelare quanto il presidente è preoccupato per l’inflazione.

Trump è un pericolo costante per l’economia mondiale, ogni sua mossa può far deragliare la crescita, e quando c’è una ripresa dei mercati è soltanto perché la realtà ha arginato le follie del presidente. Ma è un gioco molto pericoloso del quale facciamo tutti le spese, in modo più o meno diretto.

(Estratto da Appunti)