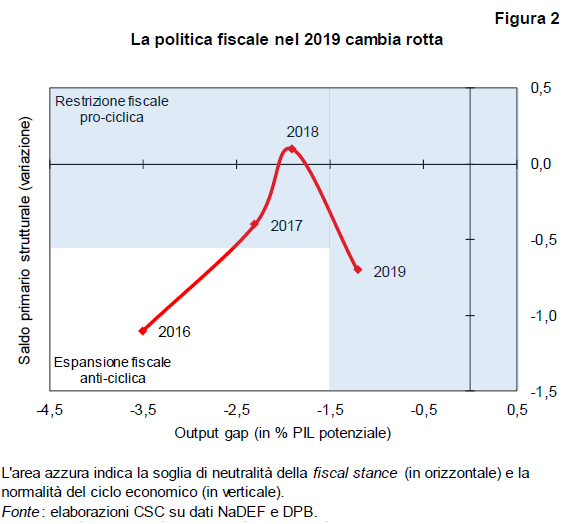

La politica di bilancio programmata dall’Italia per il 2019 è correttamente espansiva. Infatti, l’output gap risulta ancora negativo (-1,2 per cento del PIL) e il saldo primario strutturale è previsto peggiorare di 0,7 punti di PIL (Figura 2).

D’altra parte, con un output gap sempre negativo negli ultimi tre anni, l’Italia ha continuato a espandere il proprio bilancio in funzione anti-ciclica (con l’eccezione del 2018):

– nel 2016 la manovra di bilancio ha portato a un peggioramento del saldo primario strutturale di 1,1 punti di PIL, in una fase ciclica molto negativa con un PIL effettivo lontano dal potenziale di ben 3,5 punti di PIL;

– nel 2017, con lʼoutput gap negativo ma in riduzione (a -2,3 punti di PIL), la politica di bilancio seppur ancora espansiva faceva ricadere la variazione del saldo primario strutturale nella soglia di neutralità rispetto al ciclo economico (-0,4 punti);

– nel 2018, con lʼoutput gap ancora in calo (a -1,9 punti di PIL), la variazione del saldo primario strutturale cambiava segno (+0,1 punti) spostando la curva in territorio di restrizione fiscale pro-ciclica. Avendo un impatto minimo risultava comunque neutra rispetto all’andamento dell’economia.

RISCHIOSO LO SCONTRO CON LE ISTITUZIONI EUROPEE

Se l’intonazione della stance fiscale dell’Italia per il 2019 è corretta, la dimensione della manovra è anomala in relazione sia a quelle programmate dagli altri paesi europei che all’elevato stock di debito pubblico accumulato.

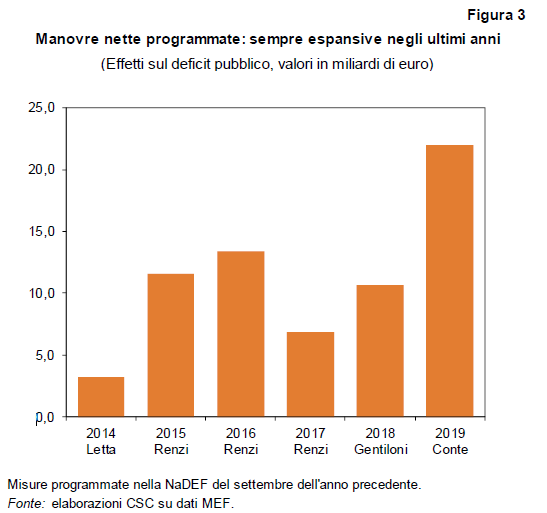

Peraltro lo è anche in confronto con quelle adottate dai governi passati negli ultimi anni, che sono state espansive ma non in questa misura (Figura 3). Ciò non rassicura gli investitori che finanziano il debito pubblico dell’Italia e rende difficile per le istituzioni europee accettare il percorso delineato dal Governo italiano.

Mantenere invariati gli obiettivi prefissati può portare a uno scontro con la Commissione europea e con gli altri paesi membri, da cui l’Italia ha più da perdere di altri. Sia perché i mercati finanziari potrebbero richiedere un rendimento più alto per prestare i loro soldi, sia perché le sanzioni previste dal mancato rispetto del Patto di stabilità e crescita, sino a oggi mai applicate, sono molto onerose.

Vale la pena sottolineare che le regole europee presentano diverse criticità tra cui quella di imporre politiche pro-cicliche cioè richiedono restrizioni di bilancio anche quando la fase ciclica è negativa. Si tratta di un problema esploso durante la crisi dei debiti sovrani e che i paesi dell’Eurozona, negli ultimi anni, hanno risolto sfruttando gli spazi di flessibilità e di discrezionalità lasciati dalle regole stesse.

È così che l’Italia, negli anni scorsi, ha deviato dagli obiettivi prefissati ma rispettando sostanzialmente le regole; ed è così che molti altri paesi hanno intenzione di procedere nel 2019. Molti di questi, infatti, non rispetteranno le regole del Patto in modo puntuale, ma limitando le deviazioni dagli obiettivi, riusciranno a conciliare l’appropriatezza della politica di bilancio con le regole del Patto di stabilità e crescita.

QUALE IL PERCORSO PREVISTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE EUROPEE?

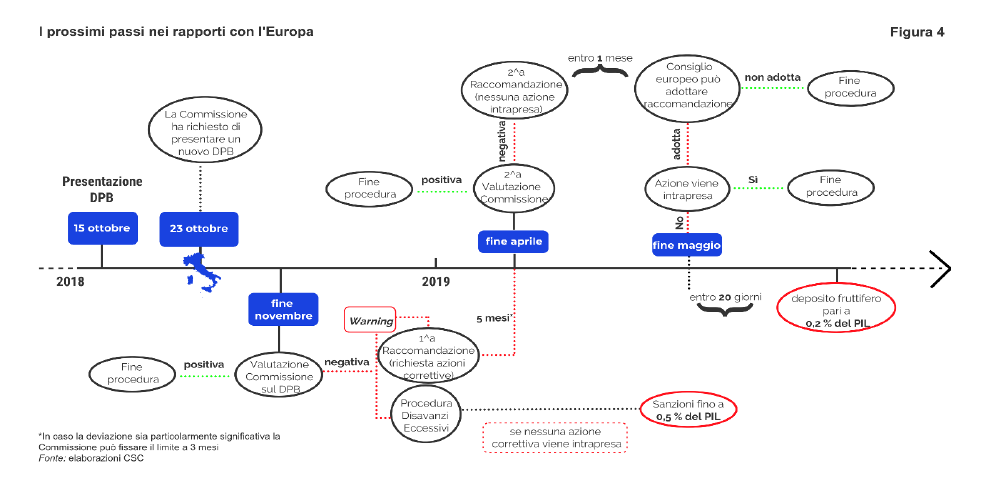

Sul DPB inviato dall’Italia lo scorso 15 ottobre la Commissione farà le sue valutazioni ufficiali entro fine novembre. In particolare, analizzerà il quadro di finanza pubblica e l’appropriatezza del percorso di aggiustamento verso l’Obiettivo di Medio Termine. La Commissione, all’interno del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, si esprimerà sul rispetto delle due principali regole:

• la regola del saldo strutturale che deve convergere verso l’Obiettivo di Medio Termine (che per l’Italia è il pareggio di bilancio strutturale); viene valutata come significativa una deviazione dal percorso di aggiustamento pari allo 0,5 per cento del PIL in un anno o in media su due anni consecutivi;

• la regola della spesa secondo cui gli stati membri che non hanno ancora raggiunto l’Obiettivo di Medio Termine devono assicurarsi che la spesa pubblica, al netto degli interessi, delle spese per fondi europei e della componente ciclica delle indennità di disoccupazione, cresca a un tasso inferiore a quello del PIL potenziale di medio periodo (media triennale).

Prima di arrivare alla valutazione finale, la Commissione, attraverso lettera, può chiedere (come ha fatto lo scorso 18 ottobre per l’Italia) chiarimenti al Ministro dell’Economia e delle Finanze e, com’è avvenuto il 23 ottobre, chiedere di presentare un nuovo Documento programmatico di bilancio.

Qualora valuti che il percorso di aggiustamento verso l’Obiettivo di Medio Termine non sia sufficiente può aprire una procedura per deviazione significativa, che comporta un primo warning a cui seguirà, entro la fine di novembre, una prima raccomandazione volta a richiedere azioni concrete per correggere la deviazione entro i successivi tre-cinque mesi (a seconda della gravità dello sforamento). Quest’ultima, per essere efficace, deve essere adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo (Figura 4).

Qualora non vengano adottate adeguate misure correttive, seguirà una seconda raccomandazione da parte della Commissione per rilevare che nessuna azione è stata intrapresa e successivamente:

• entro al massimo un mese, il Consiglio può richiedere nuovamente (ma non è obbligato) l’adozione di correttivi;

• qualora la deviazione persista, entro 20 giorni, la Commissione deve richiedere un deposito pari allo 0,2 per cento del PIL. Ciò avverrebbe non prima della fine di aprile 2019.

In ogni caso, se il Governo non adottasse azioni significative per correggere la deviazione, dopo la presentazione del Documento di Economia e Finanza in aprile, la Commissione potrebbe aprire direttamente una procedura per disavanzi eccessivi (nell’ambito del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita), visto che il rapporto debito/PIL dell’Italia è ben superiore al 60 per cento. In generale il rispetto della regola del debito è valutato secondo il seguente criterio: se il rapporto debito pubblico/PIL è superiore al 60%, gli stati membri devono ridurlo annualmente al tasso di 1/20 della differenza tra il valore effettivo e la soglia del 60%.

Nella verifica del rispetto di tale regola, la Commissione europea ha previsto che, se il paese membro non riesce a ridurre il debito al ritmo di 1/20, l’infrazione si ha solo se il debito risulta superiore anche a due ulteriori benchmark, il forward looking e il debito corretto per il ciclo4. Qualora il debito risulti superiore a questi due ulteriori benchmark, si ha infrazione solo se non sussistono “fattori rilevanti” in grado di giustificare tale deviazione.

L’apertura di una procedura per disavanzi eccessivi nei confronti del paese membro comporta una serie di monitoraggi più stringenti sulla politica fiscale e in caso di ripetuta non-compliance può portare a sanzioni (anche ripetute) fino allo 0,5 per cento del PIL, oltre a una limitazione nell’accesso ai fondi europei.