Febbraio 1959. È un tranquillo inverno di guerra fredda.

A Roma il presidente Gronchi inizia le consultazioni dopo le dimissioni del secondo governo Fanfani.

Nel salone Sverdlovsky di Mosca si conclude il 21° congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica: sulle note dell’inno nazionale, Nikita Khrushchev congeda oltre 1500 delegati, i leader comunisti provenienti da 70 Paesi ed i giornalisti occidentali che per la prima volta sono stati ammessi ad assistere a un congresso del PCUS.

Nel suo discorso conclusivo non può mancare un tributo all’ennesimo successo spaziale: il primo pianeta artificiale. L’Unione Sovietica, infatti, solo pochi giorni prima ha spedito oltre l’orbita della Terra il primo vero satellite del sistema solare costruito dall’uomo. I tecnici del cosmodromo di Baikonur lo chiamano E-1 No4, gli occidentali Luna 1, ma i russi semplicemente Мечта (il sogno).

Mentre i sovietici celebrano l’avverarsi del sogno, sulle cime degli Urali, precisamente sul monte Kholat Syakhl – dove la Russia europea si affaccia sulla sterminata Siberia – si sta avverando un incubo.

La temperatura è fra i 25 ed i 30 gradi sotto zero e sul ghiaccio che ricopre le montagne soffia un forte vento gelido, ma questo non crea nessun problema a dieci giovani: otto ragazzi e due ragazze, uno di 38 e tutti gli altri fra i 20 ed i 24 anni. Tutti esperti sciatori, hanno il brevetto di secondo livello e al termine dell’escursione riceveranno quello del terzo e ultimo livello previsto dai regolamenti. Il più anziano, Alexander Zolotaryov, è ancora più avanti: sta studiando per diventare istruttore di sci escursionistico. Gelo e vento? Sono tutti universitari dell’Istituto Politecnico degli Urali in ottima salute e – soprattutto – sono russi.

L’obiettivo della spedizione guidata da Igor Alekseyevich Dyatlov è attraversare gli Urali settentrionali partendo dal villaggio di Vizhai per scalare il Monte Otorten. Il 28 gennaio, il giorno successivo alla partenza da Vizhai, Yuri Yefimovich Yudin decine di rinunciare a causa dei reumatismi di cui soffre. Tutto il gruppo concorda che può facilmente tornare indietro da solo – vista la breve distanza dal villaggio – e Yuri abbandona la spedizione.

Sarà l’unico sopravvissuto.

Il 31 gennaio, il gruppo raggiunge la fine dell’altopiano e comincia a prepararsi per la salita. Parte delle riserve di cibo e l’equipaggiamento necessario per il rientro vengono raccolti e appesi sulla cima di alcuni alberi per tenerli al riparo dagli orsi. Il giorno dopo iniziano a salire lungo il passo con l’obiettivo di superarlo prima di notte, ma il tempo peggiora ancora. Nella tempesta di neve deviano verso occidente e anziché rimanere lungo la sella puntano verso la cima del Kholat Syakhl. Il nome della montagna è semplicemente la traslitterazione di Holatchahl, il nome datogli dal popolo Mансий (Mansiy).

Significa “Montagna della morte”.

I Mansiy non sanno nulla di Luna 1, e nemmeno del 21° Congresso, ma abitano ancora quelle montagne. Un popolo di cacciatori-raccoglitori insediatosi fra le gelide terre degli Urali già 500 anni prima delle guerre fra Sparta e Atene. Solo nel 1582, quando il guerriero cosacco Yermak Timofeyevich iniziò la conquista della Siberia sotto la guida di Ivan il Terribile, iniziarono il processo di assimilazione con la civiltà. Processo anche oggi tutt’altro che concluso.

Ma torniamo ai nostri escursionisti. Mentre la tempesta si intensifica, il gruppo decide di non proseguire e di allestire un rifugio per la notte proprio in quel punto anziché perdere quota e tornare indietro di 1500 metri verso la foresta che potrebbe offrire loro una migliore protezione. Quella sera scattano una foto che verrà ritrovata nel rullino di una delle macchine fotografiche del gruppo. Si vedono cinque di loro mentre riordinano le attrezzature e si preparano ad allestire il campo; sembra che – condizioni meteo a parte – tutto sia tranquillo.

Al rientro a Vizhai, Dyatlov deve mandare un telegramma per confermare che la spedizione si è conclusa senza problemi. Gli accordi sono che il telegramma deve partire non più tardi del 12 febbraio. Ma, prima che Yudin tornasse indietro, Dyatlov lo aveva avvisato che, a causa del maltempo, la spedizione avrebbe potuto protrarsi oltre il limite fissato.

Il 12 febbraio passa senza che all’università giunga alcun telegramma. Si attende ancora una settimana, poi il 20 febbraio scatta l’operazione di soccorso. Le prime squadre sono formate proprio da studenti e insegnanti volontari, ma presto si mobilita l’esercito: squadre sugli sci, aerei ed elicotteri pattugliano l’intera area in cerca dei dispersi.

Il 26 febbraio, i soccorritori individuano la tenda sulle pendici del Kholat Syakhl.

Lo studente Mikhail Sharavin – il primo soccorritore volontario a individuarla – testimonierà che “la tenda è mezza sfasciata e coperta di neve. Non c’è nessuno, ma tutto l’equipaggiamento del gruppo e i loro scarponi sono stati lasciati lì”. La tenda risulta squarciata in più punti; sono evidenti i segni di numerose coltellate, ma quello che lascia senza parole i soccorritori è che le coltellate sono state inferte dall’interno verso l’esterno. A parte i danni subiti, la tenda risulta eretta in modo scorretto e frettoloso. Una situazione incompatibile con l’esperienza dei protagonisti.

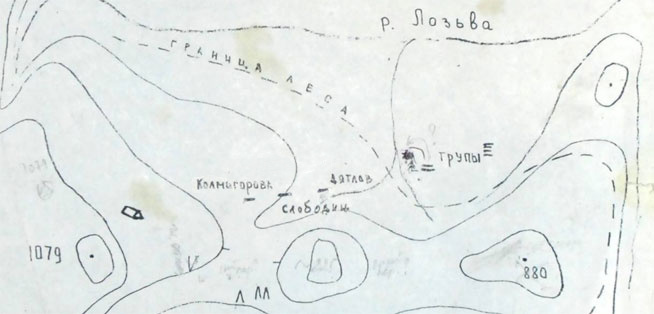

Proprio 60 anni fa, studiando le orme nella neve, le squadre di soccorso notano che dalla tenda partono le impronte di otto o nove escursionisti, ma le orme sono di persone che calzano solo calze o un singolo scarpone, alcune sono addirittura di piedi nudi. Le impronte proseguono nella neve fino al confine della foresta sul lato opposto del passo – 1500 metri verso nordest – ma si interrompono dopo 500 m. Un kilometro dopo, sul limitare della foresta, sotto un grande pino siberiano, le squadre individuano quello che resta di un piccolo fuoco da campo. Qui trovano i primi due corpi congelati: Krivonischenko e Doroshenko, senza scarponi e con addosso solo la biancheria. I rami del pino risultano rotti fino ad un’altezza di 5 m, come se qualcuno dei ragazzi avesse tentato di arrampicarsi fin lì. Non presentano ferite salvo qualche abrasione e bruciatura alle mani.

Tornando verso i resti della tenda e osservando bene il terreno, i soccorritori ritrovano Dyatlov, la Kolmogorova e Slobodin, rispettivamente a 300, 480 e 630 metri dall’albero. I loro corpi, altrettanto svestiti, sono disposti in modo da far sembrare che siano morti per il freddo mentre tentano non di fuggire verso gli alberi ma di fare ritorno alla tenda.

Ci vogliono più di due mesi per individuare gli ultimi quattro ragazzi. Finalmente, il 4 maggio vengono individuati sotto 4 metri di neve in una gola scavata da un torrente 75 metri all’interno della foresta rispetto al pino siberiano. Di questi, tre risultano meglio vestiti del quarto e dei ragazzi ritrovati prima. Ad esempio Lyudmila Dubinina – la seconda ragazza del gruppo – indossava I pantaloni bruciacchiati e sbrindellati di Krivonishenko mentre la sua gamba sinistra era avvolta nella giacca di un altro compagno.

L’inchiesta giudiziaria parte col ritrovamento dei primi cadaveri. I primi cinque mostrano soltanto indubbi segni di ipotermia – si stima che la temperatura fosse scesa a -30 °C durante la strana fuga nella tempesta – ma risulta subito evidente che il cranio di Slobodin presenta anche una frattura.

I risultati delle analisi patologiche sui corpi ritrovati a maggio complicano il quadro: Thibeaux-Brignolles ha il cranio sfondato; e tanto la Dubinina che Zolotaryov mostra profonde fratture alla cassa toracica. Secondo il patologo Dr Boris Vozrozhdenny, la forza necessaria per fracassare le ossa a quel modo deve essere stata molto alta, almeno quando quella che si sviluppa in un incidente automobilistico. Inoltre, i corpi non mostrano ferite esterne in corrispondenza delle ossa rotte. Infine, il corpo della Dubinina viene ritrovato parzialmente privo della faccia e anche il cranio risulta incompleto.

Come se non bastasse, negli anni che seguono si fa vivo un altro gruppo di escursionisti che si trovava circa 50 km più a sud: dichiarano di aver visto proprio quella notte “strane sfere luminose arancioni” nel cielo proprio nella zona del Kholat Syakhl. Sviluppando i rullini, si ritrova qualche cosa di simile anche nella macchina fotografica di Krivonischenko, ma probabilmente è solo un effetto ottico.

Nei 60 anni successivi vengono proposte tutte le possibili spiegazioni di quella tragedia.

La prima ipotesi è che una tribù di Mansiy scopra ed attacchi gli escursionisti, scambiandoli per invasori, o allo scopo di portare via le loro cose, oppure per cibarsene.

Ma in tutta l’area coperta di neve non vengono rinvenute altre impronte a parte quelle lasciate dalle calze – o dai piedi nudi – degli stessi escursionisti. Comunque, Vozrozhdenny dmostra che le ferite riportate dai tre membri uccisi “sono troppo violente per essere state inferte da altri esseri umani” e che, “nonostante le fratture ossee, nessun tessuto molle è risultato danneggiato.” Infine, tutti gli oggetti appartenenti ai ragazzi – e i loro corpi ad eccezione della faccia di Dubinina – sono stati ritrovati.

La seconda ipotesi è quella di una valanga. I ragazzi sorpresi nella notte da una slavina – o udendola arrivare – afferrano i coltelli per uscire al più presto dalla tenda e cercare di mettersi in salvo nella foresta. Scampato il pericolo, alcuni tentano di accendere un fuoco mentre altri rientrano a prendere vestiti ed equipaggiamento ma rimangono tutti congelati.

Però, pochi giorni dopo non si trova alcuna traccia della valanga, nessun albero risulta abbattuto e tutti i corpi di questo gruppo vengono ritrovati in superficie o sotto pochi cm di neve. Dopo l’incidente, oltre 100 spedizioni passano da queste parti e nessuna segnala di aver visto tracce di una valanga o le condizioni idonee al verificarsi di una. Inoltre, nella morsa del gelo di febbraio la neve rimane pietrificata dove cade e non c’è alcuna possibilità che si verifichi una valanga. Infine, i due esperti Dyatlov e Zolotaryov non avrebbero mai permesso che fosse piantata una tenda in un punto potenzialmente a rischio. Forse il fornello da campo usato per preparare i pasti ha preso fuoco – o ha sprigionato fumo – spingendo gli escursionisti a balzare fuori dalla tenda squarciandola a coltellate rimanendo poi assiderati?

La tesi tramonta subito: il fornello da campo si trova ancora smontato e impacchettato per il trasporto all’interno dell’equipaggiamento abbandonato.

“Scartate le ipotesi più probabili, quello che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità” – diceva Sherlock Holmes – ma in questo caso anche la fantasia del suo creatore Arthur Conan Doyle si troverebbe in difficoltà.

Donnie Eichar nel 2013 propone la teoria del vortice di Karman: il forte vento che soffia attorno alla montagna Kholatsyakal ha generato un’onda sonora non percepibile dall’orecchio: un infrasuono di una frequenza tale da produrre attacchi di panico negli esseri umani. Questo spiegherebbe sia la fuga precipitosa che il tentativo di ritorno da parte del gruppo del pino siberiano – che una volta raggiunto il bosco si trovava fuori dall’area dove il vento aveva prodotto questo effetto. In questo modo si spiegano in un colpo solo tutti i comportamenti improvvisamente irrazionali dei partecipanti.

Il problema è che, mentre l’effetto karman è un fenomeno ben noto, e – in condizioni idonee – può essere osservato anche visivamente nelle forme degli strati nuvolosi che il vento spinge contro le cime delle montagne, non è mai stato rilevato un corrispondente effetto sonoro in grado di scatenare il panico nelle persone o negli animali.

Un’altra ipotesi è quella che gli alpinisti siano finiti in mezzo a un lancio di mine paracadutate da parte di aerei appositamente attrezzati. Il passo di Dyatlov può essere stato scelto come sito -apparentemente deserto – dove sperimentare una nuova tattica militare per la rapida interdizione di eserciti invasori. In pratica, la pioggia di mine programmate per esplodere a poca distanza dal suolo ha spaventato gli occupanti della tenda facendoli fuggire disordinatamente. Dopo che alcuni dei ragazzi sono morti assiderati, gli altri hanno tentato di rientrare per essere colpiti da una seconda ondata di mine, stavolta più vicine, che hanno prodotto con la loro esplosione spostamenti d’aria compatibili con le fratture riportate da alcuni di loro: estese lacerazioni interne senza corrispondenti danni visibili all’esterno dei corpi.

Negli archivi dell’ex Unione Sovietica è stata individuata la documentazione di alcuni test di questo tipo condotti proprio nella zona degli Urali in quegli anni. Ma è improbabile che questo esperimento sia stato fatto di notte senza la possibilità di monitorare a vista l’efficacia del test. Inoltre, non sono state riscontrate tracce di queste esplosioni sugli alberi, sulla neve o sul terreno, né i resti degli spezzoni esplosi.

L’analisi dei giovani ritrovati per ultimi pare evidenziare radioattività sui corpi di Dubinina e Kolevatov e su parte degli equipaggiamenti. In più, alcuni di questi presentano una colorazione rossastra della pelle e i capelli ingrigiti. Questo ha portato a fantasticare di possibili esperimenti radiologici da parte dell’esercito proprio in coincidenza con quella sfortunata escursione.

Ma in questo caso la radioattività avrebbe dovuto essere presente su tutti i corpi, tutti gli equipaggiamenti e in tutta l’area oggetto dell’ipotetico esperimento radiologico militare. E la colorazione anomala si può spiegare col processo di congelamento e mummificazione dei corpi nei tre mesi trascorsi prima del ritrovamento.

Sulla rivista International Science Times è stato ipotizzato che la causa del comportamento anomalo sia stata proprio l’ipotermia, che oltre a impedire ai ragazzi di ragionare con lucidità, ha provocato un paradossale e volontario abbandono dei vestiti da parte delle vittime che hanno confuso i primi sintomi di congelamento con la sensazione di bruciore provocata dall’esposizione a forte calore. Quando la temperatura si abbassa, l’ipotalamo non lavora più correttamente e segnala al cervello che il dolore causato all’epidermide dal freddo è in realtà provocato da eccessivo calore.

Anche se pare che questo tipo di autoinganno percettivo in condizioni di esposizione del corpo a freddo intenso colpisca un 20% delle vittime di ipotermia, non si capisce come mai abbia colpito sei sciatori mentre gli ultimi tre abbiano – al contrario – tentato di rivestirsi in modo approssimativo con gli indumenti recuperati proprio dagli altri corpi.

Una rissa fra i componenti della spedizione scoppiata dentro la tenda a causa dello stress? Nessuna dinamica ipotizzabile può giustificare una serie di comportamenti, di ferite e danneggiamento dei materiali come quelli che trovano i soccorritori. Poi, esperti escursionisti russi vittime dello stress per una tormenta di neve? I loro padri e le loro madri hanno dato la caccia all’esercito più potente del mondo fino a Berlino, figuriamoci se si fanno prendere dal panico solo per passare una notte sotto una tempesta a -30°.

E quando vengono scartate anche le ipotesi più improbabili, pure Sherlock Holmes si abbandonerebbe alla fantasia.

Nel 2014 Discovery Channel propone la tesi del Mенкв (Menk). Sostanzialmente, è la versione russa dello Yeti americano, ma – ovviamente – più grande e più grosso.

Un uomo delle nevi di dimensioni e forza straordinaria avrebbe potuto causare quelle ferite altrettanto straordinarie. Vengono individuati ed intervistati due membri della spedizione di soccorso e raccolta la loro testimonianza: hanno visto “grandi impronte, molto più grandi di quelle umane” attorno al luogo della tragedia. Impronte che non compaiono in nessun rapporto del tempo. Il guaio è che questo Menk – pur essendo spesso il protagonista nelle antiche leggende del popolo Mansiy – non ha ritenuto opportuno manifestarsi in alcun altro modo negli ultimi 60 anni e non è mai stato avvistato da nessuna spedizione, satellite o aereo militare.

Lasciamo da parte chi spiega tutto con armi misteriose sperimentate dai militari sovietici (armi evidentemente mai passate in produzione nei decenni successivi) o con gli immancabili alieni a bordo di dischi volanti sapientemente decorati con luci sferiche arancioni giusto per farsi notare meglio.

Il passo assumerà il nome del capospedizione in ricordo della tragedia. Il 12 aprile 2018 i resti di Semyon Zolotarev (il 38enne nel gruppo dei 20-24enni) sono riesumati su iniziativa dei giornalisti di Komsomolskaya Pravda ed il suo DNA viene confrontato con quello dei parenti ancora viventi. Non risulta alcun legame di parentela: o quel corpo non è quello dell’escursionista oppure qualcuno dopo la guerra ha assunto clandestinamente la sua identità e poi è effettivamente morto al suo posto in quelle drammatiche circostanze.

Poche settimane fa, il 4 febbraio 2019, in occasione del 60° anniversario, le autorità russe hanno deciso di riaprire le indagini.

Il caso è ancora aperto.

(Le immagini storiche sono di proprietà dell’Archivio di Stato della Federazione Russa. Licenza Creative Commons CC BY)

(Le immagini storiche sono di proprietà dell’Archivio di Stato della Federazione Russa. Licenza Creative Commons CC BY)