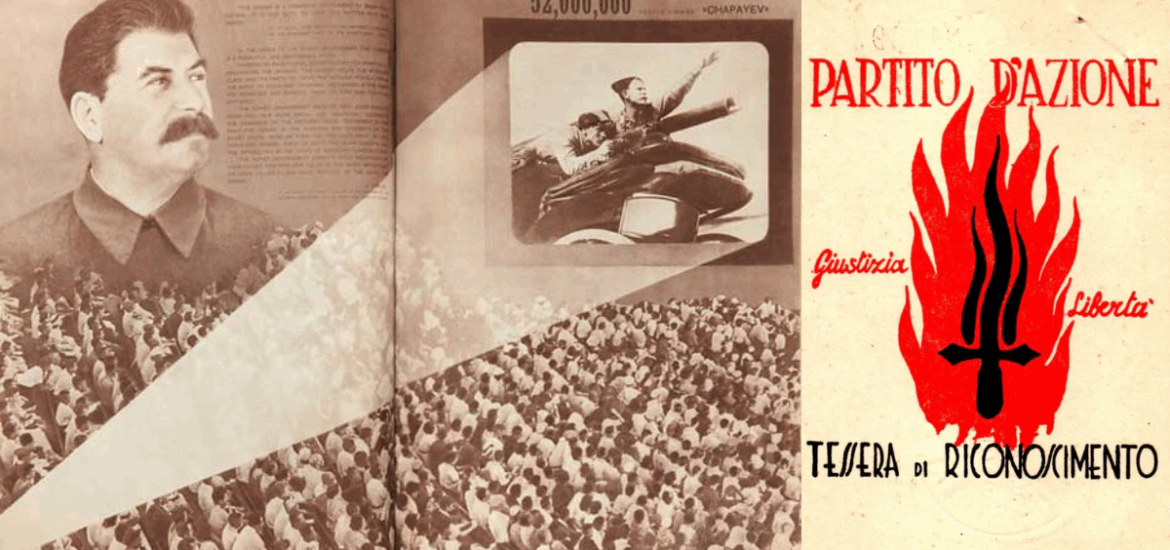

Nelle posizioni assunte anche dai liberal-socialisti di Giustizia e Libertà e poi dal Partito Italiano d’Azione (PdA) resta cruciale il rapporto con l’Urss e in generale, per tentarne una spiegazione, col comunismo.

Una volta che il regime politico creato in Russia, e successivamente nei paesi dell’Europa centrale, viene definito come una dittatura (tale è stata sempre l’opinione dell’intero movimento giellista),che senso aveva proseguire qualsiasi forma di collaborazione di Stato o di partito?

Detto in termini più spicci, come mai i liberal-socialisti si guardarono bene (e di fatto respinsero) dall’entrare a fare parte di uno schieramento programmaticamente anti-comunista?

Si resero conto, e in che misura, che questa loro rinuncia equivaleva a legittimare il Pci (allineato con Mosca), e ad aprire la porta a tutte le proposte di buon vicinato con i comunisti e con l’Urss?

Finiscono in questa sorta di trappola anche personaggi come Franco Venturi, il futuro maggiore storico del Novecento. Aveva posto al centro della sua riflessione sia storica sia politica il rifiuto del nazionalismo di marca fascista e anche socialista.

Al primo, ridondante di provincialismo e autarchismo, aveva contrapposto il legame col pensiero liberal-democratico del Risorgimento e il suo afflato europeo; e al secondo aveva fatto carico di due grandi difetti come una visione dominata dal classismo e dell’economicismo.

Quest’ultima critica puntava a colpire da un lato la mancanza di universalismo (quindi la chiusura corporativa nella fabbrica e l’esclusiva difesa del proletariato industriale), ma dall’altro vi era sotteso il sacrificio tanto dei diritti civili e dei problemi di libertà anche degli altri ceti sociali.

Questa linea politica non fu all’altezza della crisi dell’Italia e dell’Europa post-1919. Non fu in grado di raccogliere la stessa domanda di radicali cambiamenti tanto degli ex-combattenti quanto della popolazione civile né arginare lo spostamento della lotta politica, in mezza Europa, sul terreno inedito e incendiario dell’uso indiscriminato della violenza.

Questo aspetto è molto comodo, ma assai ridicolo da attribuire ai soli fascisti. Ma davvero nessuno ha voglia di scorrere il fiume in piena di intimidazioni, minacce, insolenze che ci si trova di fronte a leggere la collezione del quotidiano socialista Avanti! allora diretto dal capo dei massimalisti G.M. Serrati?

Di fronte ai proclami terroristici e alle proposte di liquidare imprese e società private, cioè di abolire praticamente il diritto di proprietà privata di ogni di menzione, che cosa potevano fare mezzadri, coltivatori diretti, ceti medi produttivi (industriali e commerciali) se non rivolgersi prima e armare poi un movimento di reazione quale finì per essere il fascismo?

In secondo luogo, i fascisti danno una risposta, sicuramente parziale e sbagliata, ma momentaneamente realistica, al problema che il primo dopoguerra fece dilatare in ogni borgo, villaggio e città. Mi riferisco all’idea di nazione.

Per che cosa, se non per essa, avevano scelto di consumare anni di giovinezza nelle immonde trincee milioni di italiani se non per affermare un principio di realtà e un ideale che i socialisti avevano energicamente negato e contrastato?

“Né aderire né sabotare”: la linea politica di Serrati imposta al Psi intendeva impedire che diventasse non solo una bandiera, ma un sentimento intorno al quale fare l’unità di tutti i cittadini.

Questa politica aveva un obiettivo: arginare se non impedire che dall’idea di nazione si precipitasse nel nazionalismo e nell’imperialismo. Era un precipizio arduo da evitate.

Ma da questo a impedire, come fecero i socialisti nei comuni (come per esempio Bologna) in cui governavano l’andata ai cimiteri e le manifestazioni di esaltazione della nazione, ce ne passava.

Non essersene resi conto fu per il Psi una grande responsabilità. E fu alla base di una politica fallimentare che finì per animare la resistenza degli ex combattenti e dei ceti medi e portare i fascisti a ergersi, su basi di massa, come i portavoce della rappresentanza nazionale.

Di qui la proposta di Venturi e GL per una prospettiva nuova, moderna, del socialismo, cioè fondata sul cosmopolitismo e sull’apertura politica e sociale a ceti diversi dalla classe operaia.

Il che nella riflessione critica radicale di Venturi come di Leo Valiani e di Aldo Garosci comportava l’abbandono, per manifesta inadeguatezza e consunzione, del marxismo, e il ricongiungimento ideologico che aveva elaborato Carlo Rosselli.

Esso aveva trovato un fautore del rinnovamento del pensiero liberale e democratico come un intellettuale francese (in grande auge negli anni Trenta a Parigi) come Elie Halevy.

L’altro grande elemento della tradizione socialista che veniva fatto a pezzi era il pericolo incombente che ai socialisti veniva dalla metastasi sovietica, cioè di cadere nel totalitarismo, nelle sue doppie e maggiori componenti: quello nero del nazi-fascismo e quello rosso del comunismo sovietico.

In Venturi è sempre presente il pericolo di un secondo ritorno, cioè che senza “una rivoluzione dal basso” il socialismo fosse condannato ad assumere una impostazione di accentuato statalismo in economia (ad imitazione di Mussolini e Hitler) e ad issare intorno a sé la cintura di sicurezza di un sistema istituzionale incardinato dal totalitarismo.

Era esattamente quanto la scuola di Vienna dei liberali (studiata da Lorenzo Infantino e soprattutto da Raimondo Cubeddu), fin dall’immediato primo dopoguerra, aveva tenuto a mettere in evidenza. Mi riferisco alla saggistica di Frederic Hayek, Ludwig Mises, Carl Menger ecc.

Fu un nucleo di studiosi che, anche per il limite della lingua tedesca allora esistente nell’università di Cambridge, non trovò l’apprezzamento che invece meritava.

La loro difesa del libero mercato era la metafora della salvaguardia della libertà di impresa, ma anche e delle stesse elementari libertà politiche. Non fu un incidente di percorso che con la pianificazione sovietica e la sua proiezione nell’Europa centrale si siano contemporaneamente persi diritti e libertà consolidati.