Cina, Stati Uniti e Unione Europea (UE) sono da tempo ai ferri corti per quanto riguarda i sussidi – scrivono nel loro articolo i corrispondenti di Le Monde . Ricordate la disputa Boeing-Airbus davanti all’Organizzazione mondiale del commercio sugli aiuti di Stato illegali versati ai due produttori di aerei tra il 2004 e il 2020? Ma la combinazione tra la pandemia di Covid-19, che ha bloccato l’economia globale, la carenza di medicinali e di semiconduttori che ne è seguita e la guerra in Ucraina, in un mondo in cui la doppia transizione verso la tecnologia verde e digitale sta cambiando radicalmente l’ordine delle cose, ha accentuato il fenomeno a proporzioni senza precedenti. Oggi è una vera e propria guerra.

Molto prima, nella primavera del 2015, Pechino ha compiuto un importante passo avanti con il suo massiccio piano di aiuti Made in China 2025. Al di là dell’Atlantico, dove una certa dose di interventismo e protezionismo non è mai stata fuori discussione, il liberismo economico e il libero scambio stanno diventando sempre meno popolari. La Cina non ha forse dimostrato che l’interventismo statale nella tecnologia non è destinato al fallimento e all’inefficienza? E le virtù della globalizzazione sono messe in discussione.

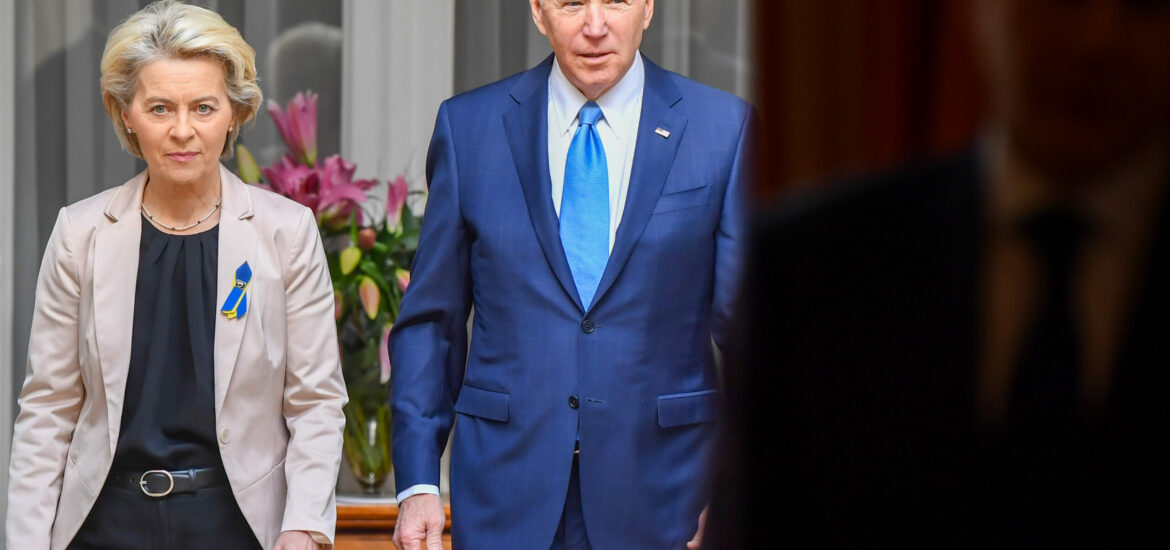

Da quando si è insediato, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato tre leggi successive destinate a sostenere l’industria verde, i semiconduttori e le infrastrutture. Il solo Inflation Reduction Act (IRA), approvato nell’agosto 2022, prevede 369 miliardi di dollari (342 miliardi di euro) di aiuti in dieci anni per le aziende che sviluppano tecnologie che contribuiscono alla transizione ecologica, e ha portato l’UE-27 a temere una delocalizzazione in massa delle aziende.

“In realtà, gli analisti pensano che l’ammontare degli aiuti potrebbe essere il doppio, perché la legge non fissa un tetto”, confida un alto funzionario della Commissione europea. “Le sovvenzioni previste dall’IRA sono associate a clausole di contenuto locale, il che ne amplifica l’impatto”, aggiunge Elvire Fabry, ricercatore dell’Istituto Jacques Delors.

Nel Vecchio Continente, questa offensiva di Washington ha avuto l’effetto di un elettroshock. Ha convinto i più liberali dei 27 Stati membri che bisognava fare qualcosa. L’UE, impregnata dell’ordoliberalismo tedesco – che tiene lo Stato fuori dagli affari – ha intrapreso una trasformazione inimmaginabile solo tre anni fa.

Tutto è iniziato con il piano di ripresa europeo da 750 miliardi di euro concordato dai 27 Stati membri nel luglio 2020, all’apice della pandemia. L’invasione dell’Ucraina e la fine della mannaia del gas russo a basso costo li ha portati a integrare questo pacchetto nel maggio 2022 con il piano RePowerEU, che indirizza parte di questi fondi verso la transizione energetica e li aumenta al margine. Poi c’è stato il Chips Act, il piano per recuperare il ritardo dell’Europa nell’industria dei semiconduttori, nell’aprile 2023.

Nemmeno la sacrosanta politica della concorrenza ha resistito a questa ondata. “È la fine di un tabù assoluto che durava dal 1957”, si vanta Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia. Ci sono state effettivamente alcune eccezioni, con il lancio di alcuni grandi progetti di interesse comune europeo – alleanze industriali che riuniscono diversi Stati membri e consentono loro, entro i limiti di un bilancio predefinito, di fornire un sostegno finanziario ai progetti oltre ai consueti aiuti di Stato. Ma sono rimasti ad hoc.

Elementi legislativi

Dal 2020, la Commissione ha costantemente modificato le norme sugli aiuti di Stato, sempre su base temporanea. A marzo, l’esecutivo comunitario ha compiuto un ulteriore passo avanti per quanto riguarda gli aiuti legati al clima e alla transizione digitale. I governi europei possono ora allineare il loro sostegno a quello dei concorrenti, qualora un’azienda si dimostri pronta a cedere ai loro richiami. Inoltre, gli aiuti alla produzione in settori strategici (tecnologie pulite, tecnologie digitali, ecc.) sono ora legali e sono autorizzati i crediti d’imposta. Mai visti prima!

Inoltre, l’esecutivo dell’UE ha aggiunto due tasselli legislativi, ancora in discussione tra i 27 Stati membri e il Parlamento europeo: il Net Zero Industry Act, che delinea una politica industriale europea per le tecnologie pulite, e il Critical Raw Materials Act, che dovrebbe rendere il continente meno dipendente dalle potenze straniere, a partire dalla Cina, per l’approvvigionamento di materie prime strategiche (litio, terre rare, grafite, ecc.).

Così come l’UE prevede di produrre il 20% dei semiconduttori sul proprio territorio entro il 2030, ora vuole soddisfare il 40% del proprio fabbisogno di tecnologie che promuovono la transizione ecologica (pannelli solari, turbine eoliche, batterie elettriche, pompe di calore, ecc.) con le proprie fabbriche entro la stessa scadenza. “Credo che l’errore che abbiamo commesso sia stato quello di non avere una politica industriale. Per troppo tempo in Europa abbiamo pensato che il mercato avrebbe risolto tutto”, ha dichiarato il 16 marzo Frans Timmermans, vicepresidente olandese della Commissione, ricordando il trauma subito dall’UE-27 quando ha visto l’intera industria dei pannelli solari trasferirsi in Cina. “Musica per le mie orecchie”, ha risposto Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, che da tempo si batte per questo sviluppo.

Di conseguenza, nel Vecchio Continente si moltiplicano gli annunci di sovvenzioni. Ad aprile, il governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sanchez ha annunciato una sovvenzione di 450 milioni di euro a favore di ArcelorMittal per la produzione di acciaio a idrogeno a Gijon, nel nord-ovest del Paese. Il 12 maggio, Berlino ha promesso diverse centinaia di milioni di euro al produttore svedese di batterie Northvolt, che era stato riluttante a stabilirsi in Germania a causa dell’elevato costo dell’energia. Nei Paesi Bassi, il governo sta negoziando con giganti come Tata Steel, Dow Chemical e Nobian, il principale produttore europeo di prodotti chimici industriali.

Motore franco-tedesco

In Francia, il 30 maggio, Bruno Le Maire ha inaugurato la prima linea della gigafactory ACC, che produce batterie per l’industria automobilistica, con 850 milioni di euro di sostegno da parte delle autorità francesi. Due settimane prima, Parigi ha promesso più di un miliardo di euro di sovvenzioni al produttore di batterie taiwanese ProLogium per aiutarlo a insediarsi a Dunkerque (Nord). E Bercy ha stanziato 2,9 miliardi di euro in aiuti per lo stabilimento di produzione di chip di STMicroelectronics e Global Foundries a Crolles (Isère).

Emmanuel Macron ha chiesto questo sviluppo fin dal suo discorso alla Sorbona nel 2017. Ma per molto tempo Berlino non ha voluto averci niente a che fare. Già nel 2019, l’allora ministro dell’Economia tedesco, Peter Altmaier, aveva firmato con Bruno Le Maire un “Manifesto franco-tedesco per una politica industriale europea adeguata al XXI secolo” e lanciato la “Batteria Airbus”, abbattendo il tabù tedesco sulla politica industriale e sugli aiuti di Stato, ma il Paese non era ancora pronto per questa rivoluzione.

La pandemia e la guerra in Ucraina hanno cambiato tutto. L’arrivo al potere degli ecologisti all’interno della coalizione dei tre partiti nel settembre 2021, convinti che il mercato da solo non sia in grado di accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione dell’economia, ha fatto il resto. “Stiamo vivendo un cambiamento di paradigma, non solo a causa dei sussidi. Vediamo sempre meno fiducia nei meccanismi di mercato e più interventi statali”, lamenta Oliver Falck, economista dell’istituto liberale Ifo.

Una volta che la coppia franco-tedesca si è trovata relativamente allineata, l’UE ha seguito il suo esempio. Certo, alcuni Stati membri rimangono più scettici di altri: i piccoli Paesi di tradizione liberale, gli atlantisti dell’Est e del Nord che non vogliono irritare Washington, gli Stati sovraindebitati che non hanno i mezzi per realizzare le loro ambizioni. Ma non sono stati in grado di impedire il movimento e, in alcuni casi, ne hanno beneficiato.

Stati ostili

Svezia, Finlandia e Danimarca rimangono i più ostili a questo sviluppo. “Dobbiamo avviare una vera discussione su come migliorare la produttività, rafforzare la competitività e attrarre più imprese sulla base delle nostre capacità, e non sulla base di norme a lungo termine sugli aiuti di Stato”, ha dichiarato il 13 gennaio il primo ministro conservatore svedese, Ulf Kristersson.

Anche a est si teme di essere emarginati dalla mappa dell’industria europea da parte di Paesi con tasche più profonde. In una lettera inviata alla Commissione all’inizio di febbraio, il ministro ceco dell’Industria, Jozef Sikela, ha espresso il timore che “un ulteriore significativo allentamento delle norme sugli aiuti di Stato alle imprese possa provocare una corsa alle sovvenzioni tra gli Stati membri dell’UE”. Ma questi Paesi sanno anche che le loro economie dipendono dall’industria tedesca, che subappalta loro parte delle attività.

Anche Roma e Madrid non hanno le risorse per competere con Parigi o Berlino, ma la manna dei fondi del piano di rilancio europeo compensa in parte questo squilibrio. Pragmaticamente, Madrid ha deciso di difendere l’allentamento degli aiuti di Stato in primavera, chiedendo però che fosse temporaneo e limitato ad alcuni settori. Oggi la Spagna sostiene abbondantemente le imprese nazionali e straniere che investono nel Paese. Da quando ha iniziato a ricevere gli aiuti nel secondo trimestre del 2021, sono stati concessi più di 16 miliardi di euro in sussidi ad aziende e centri di ricerca, secondo il Ministero dell’Economia. Ogni investimento straniero viene accolto con grida di vittoria. Nel 2022, inoltre, il Paese ha ricevuto 34 miliardi di euro di investimenti produttivi esteri, il 13,9% in più rispetto al 2021. Un record superato solo nel 2018.

Anche l’Italia ne ha beneficiato. Secondo la società di revisione EY et associés, nel 2022 gli investimenti diretti esteri sono aumentati del 17% rispetto al 2021, con 243 progetti, tra cui un centro di ricerca e sviluppo del gruppo cinese Guangzhou Automobile a Milano. Ma Roma continua a premere affinché l’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato sia accompagnato dalla creazione di un nuovo fondo europeo che permetta di correggere parzialmente gli squilibri comunitari.

Vantaggi per i Paesi ricchi

È un dato di fatto che l’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato avvantaggia soprattutto i Paesi ricchi. Nel marzo 2022, nell’ambito degli accordi concordati per aiutare l’UE-27 a far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina, la Commissione ha autorizzato 672 miliardi di euro di aiuti di Stato, di cui il 53% è andato alla Germania (oltre il 9% del suo PIL) e il 24% a Parigi. Lo stesso vale per la crisi di Covid-19: tra marzo 2020 e dicembre 2021, Bruxelles ha autorizzato 3.000 miliardi di euro di aiuti, di cui il 52,8% è andato alla Germania, il 16,9% all’Italia e il 10,6% alla Francia.

È troppo presto per avere dati sugli effetti del nuovo quadro temporaneo di aiuti di Stato adottato a marzo – e in vigore fino alla fine del 2025 – ma non c’è dubbio che la Francia e, ancor più, la Germania, che è entrata in recessione, saranno i principali utilizzatori. Berlino ha già deciso di fissare un tetto massimo di prezzo di 6 centesimi per kilowattora, rispetto agli attuali 15 centesimi, per evitare la delocalizzazione di industrie pesanti come quelle chimiche e siderurgiche. Ciò rappresenta un sussidio di 30 miliardi di euro fino al 2030.

In questo contesto, le aziende stanno cercando di trarre il massimo vantaggio dalla situazione. Il gigante statunitense dei chip Intel sta facendo pressione sul governo di Olaf Scholz per estendere la sovvenzione di 6,8 miliardi di euro già concessa per la costruzione di due impianti di semiconduttori a Magdeburgo, nella Germania orientale, a causa dell’aumento dei costi del progetto. Ora chiede un assegno di 10 miliardi di euro per l’insediamento nella regione deindustrializzata della Sassonia-Anhalt. La costruzione, che doveva iniziare nella prima metà del 2023, è stata posticipata al 2024.

“È una gara a chi ha le tasche più profonde. Ma a un certo punto anche le tasche più profonde hanno i loro limiti”, ha dichiarato il 6 ottobre 2022 il primo ministro belga Alexander De Croo. A Davos, il 17 gennaio, Ursula von der Leyen ha sostenuto che “i finanziamenti dell’UE dovrebbero essere aumentati” per aiutare i Paesi che non hanno le risorse per sovvenzionare la loro industria su scala massiccia, e per evitare “la frammentazione del mercato unico” e una guerra dei sussidi tra europei. In questa occasione, il Presidente della Commissione ha parlato della necessità di creare un fondo di sovranità europeo a questo scopo.

Fondi europei insufficienti

Ma l’UE non ha abbastanza soldi per questo, e Berlino, Vienna, L’Aia, Copenaghen, Stoccolma, Praga, Talin, Dublino e Bratislava non sono disposti a ripetere l’esperienza del debito comune. Questi Paesi preferiscono sottolineare la necessità di erogare gli aiuti più rapidamente e di ridurre la burocrazia. Martedì 20 giugno, l’esecutivo dell’UE presenterà la sua proposta per un fondo sovrano, ma nessuno si aspetta che cambi le carte in tavola.

“Se si considerano i sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, negli Stati Uniti sono 7.500 dollari [6.967 euro]; in Europa, in media, sono 6.000 euro. Tra le somme impegnate a livello UE – circa 400 miliardi di euro – e i piani nazionali degli Stati membri – 54 miliardi di euro per la Francia – il sostegno europeo alle industrie verdi e digitali è paragonabile a quello degli Stati Uniti”, afferma Bruno Le Maire. Non tutti i fondi del piano di ripresa o dei fondi di coesione sono ancora stati erogati.

Per il momento, “abbiamo fornito una risposta normativa al rischio di frammentazione del mercato interno”, afferma un alto funzionario europeo. Infatti, più Paesi dell’UE sono coinvolti in progetti industriali, più aiuti possono richiedere. Inoltre, la Commissione intende creare una piattaforma che coinvolga gli Stati membri e che discuta le varie iniziative in tutto il Vecchio Continente per evitare una concorrenza controproducente.

Verso una “preferenza comunitaria”?

In questo contesto, Parigi, che fino a pochi mesi fa, come Roma, si batteva per una dotazione di aiuti ai Paesi meno ricchi, ha cambiato registro. Invece di lottare per limitare la guerra dei sussidi tra europei, la Francia difende le misure per limitare la concorrenza dei Paesi terzi, guidati da Cina e Stati Uniti. Ora sta concentrando le sue energie sull’abbattimento di un “ultimo tabù”, come spiega Bercy: l’introduzione di una preferenza europea, sul modello di quanto stanno facendo gli Stati Uniti. È quello che Emmanuel Macron ha chiamato “Buy European Act” alla fine di ottobre 2022. Parigi sta già preparando la prima misura in tal senso: un bonus ecologico di cui inizialmente beneficeranno le auto la cui ridotta impronta di carbonio dimostri che sono state prodotte in Europa.

“Oggi c’è un consenso europeo sulla necessità di un’Europa indipendente, ma c’è ancora un blocco sulla preferenza comunitaria. È un tema su cui vogliamo fare progressi”, osserva Bruno Le Maire. Prima di spiegare: “I contribuenti europei non capirebbero se i bonus concessi alle automobili andassero essenzialmente a beneficio delle fabbriche in Cina.

È chiaro che non ha senso sostenere un settore industriale con sussidi se questi vanno a beneficio di aziende o fornitori al di fuori dell’UE”. “Dobbiamo anche proteggere le aziende europee che stiamo aiutando, ad esempio riformando la politica di accesso agli appalti pubblici. Altrimenti saremo invasi dai cinesi”, afferma l’europarlamentare di Macron Marie-Pierre Vedrenne.

L’UE sta iniziando a farlo. Il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere, che tasserà le importazioni dei beni più inquinanti dai Paesi terzi a partire dal 1° gennaio 2026, è un primo passo. Un altro è il regolamento sui sussidi esteri che distorcono il mercato interno, che consente agli europei di limitare l’accesso ai loro appalti pubblici da parte di aziende di Paesi terzi che hanno beneficiato di sussidi, o di vietare loro di acquistare aziende del Vecchio Continente. Ma finora non è mai stato utilizzato. Anche il nuovissimo strumento anti-coercizione, che mira a punire qualsiasi Paese che utilizzi le sanzioni economiche per fare pressione su uno dei suoi membri, come sta facendo la Cina con la Lituania, è in linea con questa logica.

Il 20 giugno la Commissione presenterà una strategia per la sicurezza economica che potrebbe completare questo arsenale. In particolare, come annunciato da Ursula von der Leyen, potrebbe essere messo sul tavolo uno strumento di controllo degli investimenti delle imprese europee al di fuori dell’Unione, un’opzione che divide i 27 Stati membri. Quando entriamo in una nuova era economica, con uno spostamento verso una globalizzazione più regionalizzata, dobbiamo trarne le conseguenze”, insiste Bruno Le Maire, preoccupato che le imprese europee, che hanno sviluppato tecnologie sensibili con l’aiuto pubblico, non debbano cedere alle sirene degli Stati Uniti o della Cina.

Vuole andare oltre e mette in discussione i dazi doganali applicati alle importazioni all’interno dell’UE. “Se si confrontano i dazi doganali sulle auto europee che vanno in Cina e quelli sulle auto cinesi che entrano in Europa, c’è da chiedersi”, ha continuato il Ministro dell’Economia. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha più volte parlato di un differenziale di 15 punti.

Sia Washington che Pechino osservano con attenzione questi movimenti. “Una cosa è chiara: questo non deve portare a un conflitto commerciale tra Stati Uniti, Europa e Cina. C’è spazio per tutti”, conclude Bruno Le Maire, che chiede la creazione di un sistema di scambio di informazioni con Washington. La cautela è richiesta anche con la Cina, di cui l’UE ha bisogno in modo cruciale per produrre un gran numero di beni strategici. Un sottile equilibrio…

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)